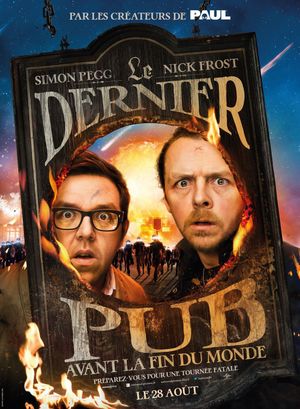

Habitué à un cinéma dynamique et léger, Edgar Wright nous offre ce soir un conte philosophique éthylique. The World's End n'est pas un film rigolo sur la fin du monde, c'est un film très sérieux sur la fin de l'humanité. Sous ses dehors de énième produit de divertissement de l'été, il se pose d'authentiques questions et y apporte des réponses plus que sensées.

Ce qui relève de l'apparat, déjà, a de quoi emporter le morceau. A l'image de son protagoniste, comique loufoque ne semblant jamais se satisfaire du nécessaire, le film entraine son spectateur de surprise en surprise, récupérant à loisir les astuces de mise-en-scène dont Edgar a le secret. On ri beaucoup, on s'émerveille devant les prouesses visuelles, et on y a très soif !

Mais le film, in fine, est une vertigineuse dissertation sur ce qu'apporte la civilisation. La mondialisation semble vouloir tout normaliser, rendre tout disponible à tout instant et rassembler les hommes non par leur proximité mais par leurs dénominateurs communs, quitte à les forcer. L'effet Starbucks, parfaitement décrit dans les deux premiers pubs, est une métonymie pour ce qui nous guette en tant que peuple : l'uniformité.

Or Simon Pegg refuse cet état de la condition humaine... Sorte de John Falstaff maigrichon, il est peut-être menteur, inculte, irréfléchi et en définitive un connard, mais il n'en est pas moins bon. D'une bonté qui ne s'achète pas, certes tordue mais essentielle. Et pour ce bonhomme, la civilisation ne doit pas apporter l'ordre, mais la fraternité. D'ailleurs, s'il en vient à corriger ses erreurs passées, c'est en commençant par les reconnaitre lui-même, pas en écoutant un professeur fasciste !

Au terme du film, le monde n'est pas franchement sauvé, mais l'humanité oui. Et ça a un prix.