Dans les années 60-70, l’Amérique est en pleine remise en cause de ses valeurs. Se développent alors, au sein du Nouvel Hollywood, des films accompagnant les revendications des minorités ethniques et l’opposition à la guerre du Vietnam. Parmi ceux-ci, nombre de westerns acquièrent un discours engagé et même contestataire. Et le western pro-Indien se fait le reflet des engagements d’alors, comme Little Big Man d’Arthur Penn, qui évoque les massacres des guerres indiennes pour mieux condamner ceux de la guerre du Vietnam. Or, il semble que Le Dernier Samouraï peut trouver sa place dans cet héritage. Car si le récit de cette belle œuvre se situe dans un contexte « exotique », il n’en demeure pas moins rattaché aux codes et aux thèmes du genre cinématographique le plus américain qui soit et semble parler bien plus des États-Unis que du Japon.

**

Western masqué

**

Comme nombre de westerns, le film d’Edward Zwick évoque le passage d’une société traditionnelle, le Japon féodal représenté par le mode de vie des samouraïs, au monde moderne défini par le progrès technique a priori synonyme de progrès moral. En cela, le réalisateur a bien choisi sa période, l’ère Meiji (1868-1912) qui voit le Japon sortir - entre autres causes sous la pression occidentale et particulièrement américaine : la fameuse politique de la "porte ouverte"(ouvrir des débouchés économiques), traduit dans les faits en politique de la canonnière (on poste un bateau armé devant un port et on menace de le détruire pour forcer le commerce) - d’une longue période d’isolationnisme pour se moderniser. Un véritable bouleversement qui ne fût pas sans susciter des remous internes, dont la révolte du clan samouraï Satsuma en 1877 (celle-là même qui a inspiré le film).

Cette opposition entre modernité et tradition se trouve parfaitement résumée dans la scène où Katsumoto (formidable Ken Watanabe), le dernier samouraï du titre, s’oppose à Omura (Masato Harada), le très influent conseiller de l’empereur, au cours d’une réunion du gouvernement. Omura, qui représente la course au progrès et l’ouverture vers l’occident - il dirige la principale compagnie de chemin de fer du pays - , impose au chef samouraï de retirer son sabre pour entrer dans la salle : ce sabre qui, d’après Katsumoto, a défendu cette même salle autrefois. Face au refus du samouraï qui se tourne vers l’empereur fantoche dans l’espoir vain et désespéré d’un soutien, Omura prétexte que le pays est désormais régi par des lois. Le Japon relu à travers le prisme du western entre ainsi dans l’air de la modernité : celle de l’État centralisé et plus ou moins démocratique, des grands entrepreneurs capitalistes et de l’industrie, des armées modernes de conscrits et des nouvelles technologies (chemin de fer, artillerie lourde…). Le temps des castes de samouraïs servant le Shogun ou l'Empereur dans un Japon féodal replié sur lui-même n’est plus.

Et comme tout western qui se respecte, Le Dernier Samouraï fait la part belle aux duels, les six-coups étant pour l’occasion remplacés par les sabres. Ce qui n’est pas si étrange que ça. Après tout, westerns et films de samouraïs n’en sont pas à leur première rencontre. On se souviendra par exemple - la chose est bien connu - qu’un film comme Les 7 mercenaires de John Sturges n’est autre que le remake des 7 samouraïs d’Akira Kurosawa (lui-même admirateur des westerns de John Ford). Le film d’Edward Zwick reprend donc les codes de mise en scène caractéristiques du western. Aussi, dans la lignée d’un Sergio Leone - quant à lui admirateur des films de Ford et de Kurosawa, comme ça la boucle est bouclée -, Zwick étire et dilate le temps par de longs inserts sur les regards avant chaque affrontement, et qu’il prolonge encore par des ralentis au passé (parce que, comme il est ici question d'apprendre de ses erreurs passées, il faut se repasser celles-ci dans sa tète comme une VHS et agir en conséquence). Et les autres exemples de motifs westerniens sont légions : celui de l’arrivée en ville des samouraïs à cheval, de l’armée impériale japonaise assimilée à la cavalerie, de la voie ferrée attaquée par Katsumoto…

Mais plus que dans celle du western classique - et le spectre de Ford et bien là lui aussi, décidément le maître est partout -, Le Dernier Samouraï s’inscrit dans la lignée des derniers westerns dit crépusculaires, ceux de Clint Eatswood (Josey Wales, Pale Rider, Impitoyable…), Sam Peckinpah (Coup de feu dans la Sierra, La horde sauvage, Pat Garrett et Billy the kid...) Robert Altman (John McCabe, Buffalo Bill et les Indiens) ou Arthur Penn (Little Big Man), qui portent un regard sans concession sur la réalité de la conquête de l’Ouest.

Aussi le film d’Edward Zwick porte en lui la mauvaise conscience américaine liée au génocide des amérindiens. Dans les années 60-70, cette ombre jungienne était réactivée à l’occasion de la guerre du Vietnam. En 2003, lorsque Edward Zwick sort son film, il fait partie des premiers et rares réalisateurs américains à avoir vu venir les dérives de l’administration Bush (une lucidité presque habituel chez un cinéaste manifestement plus au fait de la situation géostratégique de son pays que certains de ses dirigeants ; en témoigne l'étonnant Couvre-Feu) . La « redécouverte » par les États-Unis, à l’occasion du 11 septembre et ses conséquences, du niveau de haine qu’ils peuvent susciter dans certaines régions du monde, associée au lent changement de position de l’opinion à propos de la guerre en Irak, aura suscité un retour de cette mauvaise conscience. Et Le Dernier Samouraï est un des premiers films hollywoodiens à l’attester.

**

L'ombre du "Peau-Rouge"

**

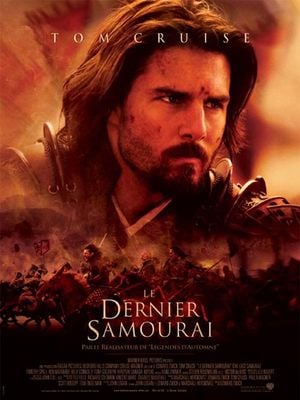

Nathan Algren (Tom Cruise) est un héros de la guerre de sécession, mais il est aussi un vétéran des guerres indiennes, beaucoup moins glorieuses. Au début du film, on le découvre en piteux état, rongé par la culpabilité, ne pouvant se regarder dans un miroir sans que des flashbacks des massacres auxquels il a participé ne viennent se rappeler au bon souvenir de sa mauvaise conscience, littéralement criante (cf. scène de sevrage). Lorsque son ancien camarade (excellent Billy Connoly) le retrouve, il en est réduit à vanter les mérites des derniers modèles de carabines Winchester. « Le fusil qui a fait la conquête de l’Ouest ! », clame t-il non sans ironie avant de faire la démonstration du dégoût que lui inspire désormais son pays. Cette unique scène d’exposition suffit à Edward Zwick pour planter le décor d’une Amérique démythifiée où les légendes de l’Ouest - le vétéran, la cavalerie, le guerrier "peau-rouge" et la conquête sur la mythique Frontière - sont réduites à un alcoolique récitant, non sans mal, un texte écrit sur l’ancêtre d’un prompteur, et à une colline en carton-pâte - reste de la cité sur la colline - sur lesquels sont animés trois pauvres figurines d’Indiens. Le mythe américain, soit le fameux print the Legend, a comme un goût de mauvaise pub, et son héros a perdu son honneur. C’est donc en tant que mercenaire que Algren accepte de se rendre au Japon pour y réprimer « la révolte d’un chef tribal de plus ».

Car dans ce western transposé au pays du soleil levant, les samouraïs remplissent à la fois le rôle de la légende de l’Ouest devant céder la place à « la loi et l’ordre » et celui de l’Autre : l’Indien. Cette double projection des archétypes westerniens est particulièrement sensible dans le premier affrontement qui rejoue la fameuse bataille de Little Big Horn ayant vu le célèbre général Custer se lancer contre entre 1500 et 2000 guerriers Sioux et Cheyennes aguerris avec seulement 6 ou 700 soldats. Cavaliers sortant de la brume, les samouraïs apparaissent comme des silhouettes fantomatiques déferlant sur une armée de conscrits non préparés. L’effet est saisissant, ces guerriers apparaissent moins comme des hommes que comme des projections terrifiantes et presque démoniaques (certains casques leurs donnent des cornes). La jeune armée impériale, pétrifiée, est massacrée en un rien de temps par des guerriers dont les représentations empruntent aux stéréotypes autrefois associés aux Indiens : "sauvages avec des arcs et flèches", cavaliers ne faisant qu’un avec leurs montures, grande férocité… Et après avoir été fait prisonnier, Algren est témoin du seppuku : suicide rituel de l’officier japonais vaincu et décapité par Katsumoto. Encore une fois, c’est la mémoire de la figure de l’Indien qui est invoquée puisque le seppuku remplace ici le rite guerrier du scalp, stéréotype symbolisant la supposée « barbarie du Peau-Rouge ». Les samouraïs sont donc représentés à travers la grille de lecture du western qui, dans un premier temps, les assimile aux « sauvages guerriers Peaux-Rouges » et aux grands hors-la-loi (ils ont attaqué le chemin de fer). Puis, à mesure qu’Algren apprend à les connaître pour finalement embrasser leur cause, ils sont assimilés à la figure du « sage Indien victime des visages pâles » tel qu’on les représente dans les westerns pro-Indiens.

Or lorsque l’Amérique se met à douter de ses fondements, ces films mettent souvent en scène un (anti)héros blanc, désorienté et accablé par les doutes, allant vers l’Indien comme il retournerait vers ses ancêtres pionniers de l’Amérique. L’Autre, l’Indien, autrefois rejeté, représente alors ce que l’Amérique a perdu de vue en cours de route, ce qu’elle était et ce qu’elle n’est plus : une terre d’élection où fût fondé le projet utopique d’une société sans classes où chacun aurait sa chance. Dans le film, le parcours d’Algren reprend ce même schéma en le déplaçant. Algren quitte une Amérique qui l’a perdu, et qui s’est perdue, pour une nouvelle Terre Promise où il retrouve son honneur et sa voie - celle du Bushidô, la voie du guerrier - au contact des samouraïs et de leur séduisant, parce qu’idéalisé, mode de vie (la xénophobie et l'aspect caste aristocratique sont complètement ignorés). Il lavera sa mauvaise conscience en prenant leur parti et en retournant ainsi à ce qu’étaient à l’origine les américains : des rebelles luttant pour la liberté contre un pouvoir impérialiste. Et c’est bien là que se situe le propos du réalisateur.

**

Mépris(es) et jugements hâtifs

**

Si Le Dernier Samouraï fût un franc succès public dans le monde, aux États-Unis et même en France, il fût aussi attaqué assez sévèrement par certains critiques français. Certes le film prête le flanc à certains reproches. Cependant beaucoup d’entre eux paraissent non fondées et assez injustes au regard de la qualité de l’ensemble. On passera sur les habituels torrents de commentaires mesquins portant sur Tom Cruise, le scientologue prosélyte, et non sur Tom Cruise, l’acteur solide, car ils n’ont rien à faire dans une critique ou analyse de film. Pour le reste, il semble qu’un grand nombre des reproches adressés au film d’Edward Zwick relèvent, pour une part, d’une mauvaise compréhension du "discours" du réalisateur, et pour une autre part, d’une attitude méprisante à l’égard du cinéma hollywoodien en général, doublée d’une sorte d’anti-américanisme assez hors de propos ici. Les exemples suivant - disponibles sur le site Allociné.fr - paraissent assez parlant en la matière : « […] une lourde et longue épopée, un tas de chevauchées au ralenti en grande tenue, des discours à la pelle sur l'honneur, le sang noblement versé, tout ça. Conclusion very yankee : quand on a des choses à se reprocher chez soi, rien ne vaut une bonne guerre ailleurs » (Cécile Mury, Télérama), « Sous le regard de Edward Zwick, Tom, l'acteur aux beaux pectoraux, redore le blason d'un pays qui aurait perdu son âme dans la vénalité et le commerce. Pendant ce temps, en 2003, en Irak... » (Manuel Merlet, Fluctuat.net).

Dans sa critique, Cécile Mury souligne d’abord le caractère grandiloquent et un brin pompeux du film. Sur ce point, on peut la rejoindre dans une certaine mesure. Il est vrai qu’Edward Zwick est de ses réalisateurs de la tradition hollywoodienne la plus classique, avec ses bons côtés (une grande générosité, une ambition le portant à faire de belles et grandes histoires avec de beaux personnages, de grandes qualités artistiques,etc, bref beaucoup de "grand" et de "beau"), et les autres, pouvant parfois agacer (manichéisme et lyrisme assez poussés, une tendance à vouloir trop en faire, jusqu'au mélo, etc.). Aussi, notamment dans sa dernière partie, le film peut avoir tendance à sacrifier la vraisemblance aux grands sentiments. Le massacre final, par exemple, souffrant peut-être d’un abus de ralentis l’étirant ad nauseam. Quant à la survie d’Algren et le « réveil » de l’empereur, jusque là tenu en laisse par Omura, ils paraissent un brin forcés et trop beaux pour être vrais. Mais, en fin de compte, il n'y a là rien d'anormal dans le cadre d'un film qui se veut clairement, dans son traitement, dans l'esprit du Hollywood classique.

En revanche, il parait très contestable d’accuser Edward Zwick de faire dans le genre du film à la gloire de l’Amérique en faisant mine de reconnaître ses erreurs passées pour mieux donner des leçons aux autres et justifier la mission de gendarme du monde que s’est octroyée son pays. Car les « leçons » de Zwick, que l'on pourrait qualifier de "conservateur progressiste" - ça à l'air contradictoire comme ça, mais ça ne l'est pas plus ici que chez Ford -, ne s’adressent pas au Japon d’hier mais bien aux États-Unis du début des années 2000. Et le fait de placer son film dans un autre espace et dans une autre temporalité n’est qu’un moyen, très habituel à Hollywood, de faire passer son "message" sans qu’il y paraisse. Ce n’est pas une nouveauté, le cinéma hollywoodien représente généralement les pays étrangers et leurs populations en y projetant ses propres représentations et ses propres questionnements (comme pour un film de SF). La réalité du pays ou de l’Autre (celui qui n’est pas américain) en question est alors évacuée pour laisser la place aux projections, fantasmes, clichés et peurs bien américaines.

**

Une Amérique face à une autre

**

Aussi, le conflit qui divise le Japon dans le film serait plutôt, comme Jean-Michel Valantin l'explique dans son livre (cf.bas de page) une représentation d’un débat interne aux États-Unis : celui de la stratégie à adopter dans un monde où la légitimité de la suprématie américaine est remise en cause et où l’immense force de frappe étasunienne butte contre quelques poignées d’insurgés. Dans ce cadre, Zwick confronte dans son film deux visions opposées de l’Amérique et de sa stratégie militaire. D’un côté, l’armée impériale japonaise, moderne et entièrement basée sur sa supériorité technologique, représenterait la stratégie militaire américaine telle qu’elle est prônée par les faucons de l’administration Bush et telle qu’elle est à l’œuvre en Irak au même moment. Elle correspond à la vision d’une Amérique interventionniste, belliciste qui croie dur comme fer aux vertus de la supériorité technologique absolue abattant un véritable déluge de bombes sur l’ennemi. C’est la voie choisie par les États-Unis grosso modo depuis l’après-Vietnam jusqu’à aujourd’hui. De l’autre les rebelles samouraïs, leur faiblesse apparente, leur cause, leur sorte d’éthique guerrière et leur stratégie, représenteraient d'avantage l’Amérique des débuts : celle des 13 colonies originelles qui se rebellèrent contre « l’envahisseur » anglais au nom de leur liberté menacée. Mais ils représentent aussi ce qui cause alors bien des difficultés à l’appareil militaire pourtant surdimensionné des États-Unis en Afghanistan et en Irak.

En prenant le parti du plus faible contre le plus puissant, le film semble chercher à rappeler les États-Unis à leurs fondements et montrer que, d’une certaine façon, ils sont devenus ceux qu’ils avaient combattu, et ce contre quoi ils s’étaient soulevés il y a quelques siècles. Aussi, peut-être est-ce dans se sens qu’il faut comprendre les allusions et références aux batailles des Thermopyles, de Little Big Horn et de Wounded Knee. L’invocation de la mémoire de ces batailles établissant comme une généalogie de la dérive du pays au fil de son histoire. La mythique bataille des Thermopyles, devenue au fil du temps un symbole universel de la résistance héroïque contre l’oppression et l’impérialisme, rappellerait ce qu’étaient les États-Unis à leur naissance. Les références à Little Big Horn sonneraient comme un avertissement contre la faute qu’il y a à sous-estimer et mépriser un ennemi jugé plus faible, au risque de l’embourbement et/ou du massacre délégitimant, comme à Wounded Knee.

En outre, le film insiste sur la nécessité d’avoir une véritable cause pour justifier la guerre et une certaine éthique dans la façon de la mener. Alors qu’Omura, Bagley (Tony Goldwyn), et même Algren dans un premier temps, agissent par pur intérêt (« pour 500$ par mois je tuerai n’importe qui »), Katsumoto, lui, estime servir le Japon en freinant la course au progrès qui l’amène à oublier ses fondements (« nous ne devons pas oublier d’où nous venons »). Et si les occidentaux et japonais en voie d’occidentalisation semblent mépriser les samouraïs « d’un autre temps », Katsumoto et les siens s’astreignent eux à suivre une certaine ligne de conduite : le Bushidô, basé entre autre sur l’honneur, la loyauté, la dignité et le respect, y compris celui de son ennemi. Cette dichotomie est d’ailleurs très bien illustrée dans les « conversations » entre Algren et Katsumoto, où le second fait remarquer son « impolitesse » au premier.

Alors, bien sûr, ce discours est loin d’être explicite. L’unique vocation du cinéma hollywoodien étant, d’après ses producteurs, l’entertainment et seulement l’entertainment, les "messages" de ses films sont toujours voilés. Et Le Dernier Samouraï brouille d’autant plus les pistes qu’il utilise l’artillerie lourde d’une tradition hollywoodienne généralement associée à l’ethnocentrisme et au patriotisme. Ainsi le procédé qui permet aux spectateurs de prendre le parti de l’Autre fait nécessairement appel à un héros blanc et américain faisant office de « bon traitre » (cf.Danse avec les Loups). Dans la même veine, on peut reconnaître dans le personnage de l’enfant pour qui Algren fait office de figure paternelle, le stéréotype de l’orphelin symbole de la faible « nation-victime » qui nécessite l’intervention salvatrice de l’Amérique paternaliste, en cela fidèle à l’idée voulant que l’Amérique ait une mission quasi-sacrée de s’ingérer dans les affaires du reste du monde pour lui apporter sa liberté et sa démocratie. Encore qu’ici, le procédé est dans une certaine mesure détourné puisque c’est aussi l’américain le meurtrier du vrai père de l’enfant, et que ce sont les États-Unis qui fournissent les armes avec lesquelles des japonais tuent d’autres japonais. Mais de façon plus générale, Le Dernier Samouraï fait partie de ces films qui utilisent l’image de l’Autre pour finalement ne s’intéresser qu’aux États-Unis (donc, à la rigueur, s'il y a reproche à faire, c'est à ce niveau là, mais ça implique un siècle d'histoire du cinéma...).

Pour autant il y a une réelle évolution positive. Car tous ces procédés ne servent pas ici à légitimer les actions des États-Unis dans le monde mais, au contraire, à les questionner et les remettre en cause. En ce sens, et pour finir, il semble en fait que Le Dernier Samouraï - plus encore que les nombreux films évoquant et condamnant l’intervention en Irak annonce une série de films tels que Avatar ou District 9, où les questionnements et les remises en causes se transforment en une véritable condamnation de l’Amérique/Occident au profit de l’Autre, dans les habits duquel le héros américain/blanc, honteux de sa nation, finit par se glisser.

Source très précieuse et passionnante :

Jean Michel Valantin, Hollywood, le Pentagone et le monde, les trois acteurs de la stratégie mondiale, 2010.