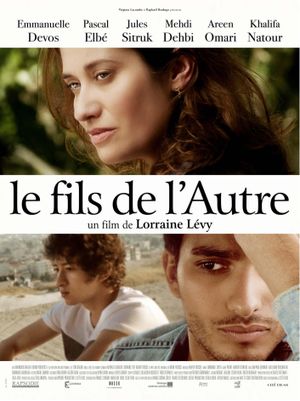

A l’instar de La vie est un long fleuve tranquille, le thème de l’échange dramatique de nourrissons dans une maternité embrase 18 ans plus tard le sort de deux familles particulièrement irréconciliables, l’une israélienne de Tel-Aviv dont le père est officier dans l’armée, et l’autre de Palestiniens de Cisjordanie, au militantisme enragé.

Les comportements des protagonistes et les échanges forcés et répétés entre les deux cotés du mur nous replongent dans l‘éternel débat de l’inné et de l’acquis, de l’intuitif et de la culture, celle-ci constituant évidement le formatage identitaire bien avant la génétique, et dans celui de l’absurdité dramatique des dogmes politico-religieux. Dans le même engagement le film lance un - énième - cri d’alerte en nous invitant dans l’intimité et l’indécence absolument ahurissantes de la vie de tout un peuple bouclé à l’intérieur de leur propre pays autour de murailles rappelant celles du ghetto de Varsovie et maitrisé avec autant de poigne, tandis que le camp d’en face ne semble plus pouvoir espérer d’autre alternative pour leur propre survie.

Mais ce drame psycho-familial est avant tout une aventure sentimentale nous plongeant dans le dilemme, le traumatisme, et le courage nécessaire pour tous, en particulier pour les deux ados abasourdis, de se remettre en question et de réinventer leurs valeurs et leurs identités, dans un spectacle touchant, plein de pudeur, d’intimité et de délicatesse. Cet hymne à la paix et à l’amour génère forcément vertus et qualités humaines, seules clefs pouvant transfigurer l’insupportable en espoir.