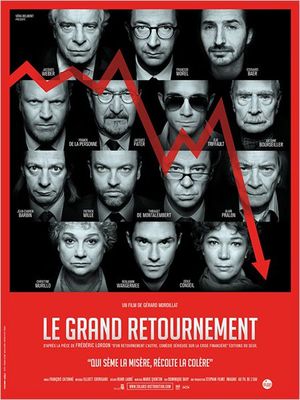

Projeté mardi dernier en avant-première à l'Utopia de Toulouse, le dernier film de Gérard Mordillat sortira dans toutes les bonnes salles le mercredi 23 janvier 2013. Et autant le dire d'emblée : Le Grand retournement est une vraie réussite, une de ces œuvres exigeantes de prime abord, mais qui peu à peu se laissent apprivoiser et qui finissent par nous émerveiller.

On est tout d'abord surpris, peut-être dérouté par ce film qui allie la rigueur du fond (la crise économique, racontée avec minutie et sans ambages) à la grâce de la forme (le théâtre, la poésie, et ces alexandrins qui virevoltent pendant 80 minutes). Il ne s'agit pas d'une pièce de théâtre filmée, pas plus que d'un film au sens classique, puisque le scénario est adapté du livre — en quatre actes, et en alexandrins — de Frédéric Lordon, D'un Retournement l'autre, sous-titrée « Comédie sérieuse sur la crise financière. » Rappelons que Lordon est un économiste hétédoxe, directeur de recherche au CNRS, collaborateur du Monde diplomatique et membre du collectif des « Économistes atterrés. » Plus qu'une simple version cinématographique, on savoure une composition protéiforme, harmonieuse, tirant pleinement profit de cette dualité théâtre / cinéma et mêlant le vocabulaire du capitalisme aux formules élégantes du théâtre classique. Car Gérard Mordillat n'est pas un illustre inconnu (quel bel oxymore) : auteur de nombreux romans, films et autres documentaires, il a notamment signé en 2010, pour la télévision, l'adaptation de son livre Les Vivants et les Morts sur la condition humaine et le monde ouvrier. Avec Jérôme Prieur, il a également réalisé une série documentaire consacrée à l'histoire du christianisme. Enfin, grand amoureux du verbe, il a publié en 2011 un recueil de poèmes intitulé Le Linceul du vieux monde (chez Le Temps qu’il fait).

Mais revenons à nos moutons. Ou plutôt, à notre crise économique, un thème à caractère hautement répulsif... "Crise" et "Économie" : voilà deux mots que beaucoup fuient. L'abstraction est telle qu'aujourd'hui, on n'en entend presque plus parler de cette « crise sans précédent » qui ébranla les fondements du capitalisme mondialisé. Certes, ses conséquences se rappellent à nous de manière brutale dans les JT et dans les journaux, avec ces répercussions dramatiques en termes de délocalisations (inévitables, forcément), ce « coût du travail » (comprendre : salaires) qu'il faut baisser, et ces « charges » (comprendre : cotisations) sociales qu'il faut diminuer. Mais l'essence même de cette crise, ce qui lui donne cette saveur particulièrement amère, est tue. Sciemment. Son origine profonde est enfouie sous les décombres d'un système qui déjà renaît de ses cendres. Souvent, on la retrouve tapie dans l'ombre d'un langage abscons ; et quand elle est évoquée sans détour, beaucoup voudraient la cantonner aux délires d'une poignée de traders cupides ou à l'épisode américain des subprimes — qui, soit dit en passant, est en train de se réincarner aux États-Unis dans les emprunts étudiants. C'est là qu'intervient le film de Gérard Mordillat.

On avait adoré Les Nouveaux chiens de garde de Gilles Balbastre et Yannick Kergoat qui dénonçait avec humour et talent l'emprise de l'empire médiatique sur l'opinion publique. Dans sa droite lignée, Le Grand retournement procure la même jubilation, doublée du même effroi, sur un sujet voisin. Petit retour en arrière...

C'est la crise ! Nous sommes en 2007-2008 : la bourse s'effondre, les banques sont au bord de la faillite, le crédit est mort et enterré, l'économie est à l'agonie. Ne parlons même pas du taux du livret A... Pour se sortir de ce pétrin incommensurable (pour ne pas dire : de ce gigantesque merdier), les banques ont une idée de génie : faire appel à celui pour qui elles ont toujours ressenti le plus grand mépris, celui qui subitement incarnera le saint sauveur. En un mot comme en cent : l'État. Les citoyens du monde entier paieront pour que le système perdure. L'ont-il voulu ? Le leur a-t-on seulement demandé ? Ceci ne semble pas faire partie de leurs prérogatives... De toute façon, tout le monde le sait, « c'est ça ou la nationalisation » — aussi connue sous les dénominations suivantes : théorie cryptocommuniste, œuvre du diable, dessein lénino-trotskyste, généralisation des kolkhozes, goulag institutionnalisé, etc. La conclusion, si tant est qu'il y ait eu le moindre début de raisonnement, est simplement thatchérienne : « There is no alternative » (TINA).

Selon Mordillat, il faut se réapproprier le débat par les mots et chasser cette novlangue omniprésente, créée de toute pièce et alimentée par des économistes de garde, qui a pénétré les mentalités. Et l'écriture en alexandrins est là pour nous le rappeler, avec ces sonorités et ce rythme qui magnifient le propos et qui rendent l'histoire incroyablement limpide. Le Grand retournement, plus qu'une simple explication de texte sur la crise, donne à penser que l'ensemble est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Là où le roman de DeLillo conférait à Cosmopolis (le film de David Cronenberg chroniqué ici) une très forte symbolique, le livre de Lordon, avec son discours empreint d'ironie, donne naissance à une œuvre multiple, à mi-chemin entre la tragédie de Racine et la comédie de Molière (les références sont avouées). On serait même tenté de voir dans le personnage du président de la République (Élie Triffault) l'incarnation assez inspirée d'un Hamlet tout droit sorti de la pièce de Shakespeare, qui aurait troqué le fameux crâne de Yorick contre une Nintendo DS...

Si les décors jouent ici un rôle primordial, au même titre que les personnages, c'est à ses derniers que revient le mérite de nous immerger dans cette atmosphère peu amène. Ils sont interprétés par des acteurs qui ont tous grandi sur les planches et chez qui le maniement du ver semble être un art ancestral, de François Morel (le premier conseiller) à Édouard Baer (le trader) en passant par Patrick Mille (le nouveau deuxième conseiller) et Odile Conseil (la grande journaliste). Les plans serrés sur les visages grossiers des banquiers (incarnés par Jacques Weber, Franck De La Personne, Jacques Pater et Jean-Damien Barbin) donnent des images hideuses à souhait, pleines de boursouflures, de rires sardoniques et de doubles mentons. La séquence où ils rivalisent d'habileté dans la surenchère, pour convaincre le président de les sauver de la banqueroute, en s'exprimant dans un jargon ésotérique à l'oral comme à l'écrit (il faut les voir s'exciter avec leurs graphiques et leurs formules mathématiques stériles), atteint des sommets. La conclusion est quant à elle sans équivoque, et fut réaffirmée par Gérard Mordillat lors du débat qui suivit la projection : c'est aux citoyens, et à eux seuls, que revient la responsabilité et le devoir de cette « insurrection qui vient ».

http://www.je-mattarde.com/index.php?post/Le-Grand-Retournement-de-Gerard-Mordillat-2013