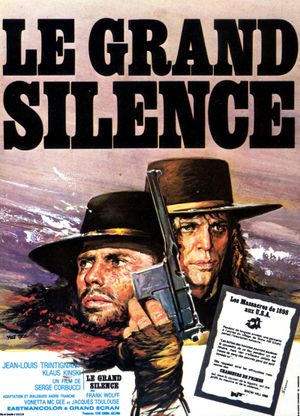

Après Django (1966) dans lequel le cinéaste affirmait déjà son style série B dans un genre aussi austère que le western, Le Grand Silence (1968) réunit à l’affiche le français Jean-Louis Trintignant et l’allemand Klaus Kinski dans une coproduction franco-italienne.

La question de la langue est magnifiquement écartée par le film puisque Trintignant joue un personnage muet, lui donnant au passage toute une aura tout à fait mystique. Les deux acteurs principaux sont vraiment brillants, Trintignant est sûrement au summum de sa carrière (Un homme et une femme / Z / Le conformiste) et Klaus Kinski au début de son ascension qui le mènera vers ses légendaires collaborations avec Werner Herzog (Aguirre, Fitzcarraldo). Mettre l’un en face de l’autre est alors un coup de génie de Corbucci, leur alchimie fonctionne à merveille et la tension lors de leurs confrontations est contagieuse.

Mais le casting n’est que l’un des points forts du film, qui les additionne. Le style de Corbucci pour commencer qui libère le genre de ses normes classiques hollywoodiennes qui le coincent et le bloquent. Certes Peckinpah a déjà entamé un certain renouveau du genre mais là chaque plan vient réinventer et casser ces normes. Corbucci dynamite l’austérité classique du western par des zooms vulgaires et des mouvements de caméra vifs. On est plus proche de Bava que de John Ford et putain c’est satisfaisant. Du sang, de la nervosité, de la violence, de la vitesse, du rythme. De plus, faire se dérouler l’action dans un paysage enneigé donne un aspect inhabituel aux décors et aux costumes.

Le pessimisme du film marche aussi très bien, avec une fin plus que surprenante, tragique, qui accompagne le reste du film sur le rapport de Corbucci à la lâcheté des chasseurs de prime, cowboy, et toute la mythologie du western classique. Le film se veut en contrepoint au mythe de l’Ouest avec ses personnages lâches, ses paysages enneigés, sa mise en scène type série B, et c’est là que Corbucci et le western spaghetti trouvent tout leurs styles et leurs identités.