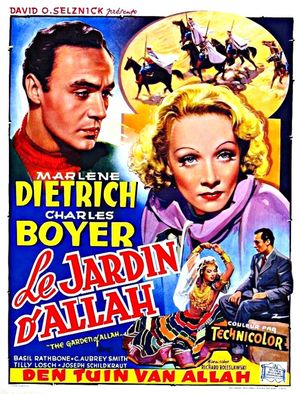

En 1936, Marlene Dietrich, qui a achevé sa collaboration avec Josef von Sternberg en 1935 – une série de sept films en sept ans – tourne deux films, « Désir » de Frank Borzage, et « Le Jardin d’Allah », de Richard Boleslawski, pour la première fois en couleur. Nous sommes en 1936, et donc, aux tous débuts du technicolor à trois couleurs (le pionnier, « Becky Sharp » est sorti en 1935).

Ici, donc, nous découvrons Marlene, son teint d'albâtre, sa blondeur solaire et ses yeux bleu saphir. Ancienne pensionnaire d’un couvent religieux, elle a consacré sa vie à prendre soin de son père alité et gravement malade, jusqu’au récent décès de ce dernier. Perdue, incapable de donner un sens à sa vie, Domini (sic) rend visite à la mère supérieure, qui l’encourage à se rendre dans le désert, un pèlerinage censé l’amener se découvrir (psychologiquement, hein).

En parallèle, nous assistons à la fugue d’un moine trappiste, Boris, qui quitte son monastère, reniant ses vœux. Malheureusement pour ses confrères – ayant tous fait vœu de silence, par ailleurs (une précision inutile, mais notable) – Boris est le seul à connaître le succès de la fabrication de la liqueur de l’abbaye, un cru apprécié dans toute la région.

Evidemment, ces deux personnages très religieux vont se rencontrer et tomber amoureux. Mais, bien entendu, Boris ne pipe mot à sa dulcinée de son lourd secret.

Autant le dire tout de suite, l’histoire n’est pas très intéressante. Elle est surtout prétexte à faire voyager les personnages dans le désert du Sahara, et à vendre le technicolor en nous proposant une explosion de teintes lumineuses diverses et variées. On retrouve un peu les « Aventures de Robin des Bois », de 1938, notamment dans la variété des costumes que va porter Marlene Dietrich. Mais, contrairement au film de Curtiz, qui avait tout une galerie de personnages à habiller, ici, Boleslawski doit se contenter de la seule Marlene (ce qui est bien suffisant, entendons-nous).

La bigoterie religieuse n’a jamais réellement été mon sujet de prédilection, et voir la belle Marlene en fervente agnèle me fait d’autant plus regretter ses rôles de chanteuse un peu délurée, indépendante et insoumise. Face à elle, Charles Boyer a un accent un peu étrange – oh, wait… – et le pauvre se coltine des répliques assez peu inspirées.

C’est le souci principal du film : des dialogues et une intrigue forcés, peu naturels (certains sont vraiment absurdement drôles). Il est difficile de rentrer dans l’histoire et de s’intéresser aux personnages.

Cela dit, on retrouve avec plaisir quelques personnages secondaires déjà vus : Basil Rathbone, qui, s’il n’est pas ici le méchant (rôle qu’il occupera dans le « Robin des Bois »), a toujours une aussi sale tête et une certaine ambiguité. Il y a également Batouch (Joseph Schildkraut) le serviteur obséquieux de madame Domini, qui est presqu’aussi insupportable que dans « The Shop Around the Corner ».

« Le Jardin d’Allah » est une sorte de romance sans grande prétention, ni grande réussite, entre deux personnages très religieux. Il y a donc un rapide questionnement sur la foi, l’amour et l’interdit, mais cela reste assez peu approfondi. L’intérêt principal du film est donc de nous offrir un petit voyage à cheval dans les dunes du Sahara, et en cela c’est plutôt réussi, avec une photographie correcte.

Et puis, soyons un peu sérieux, la seule raison pour laquelle j’ai regardé ce film, c’est Marlene Dietrich, qui, si elle n’est pas sublimée ici comme elle peut l’être dans un noir et blanc de von Sternberg, reste un ravissement pour les yeux.