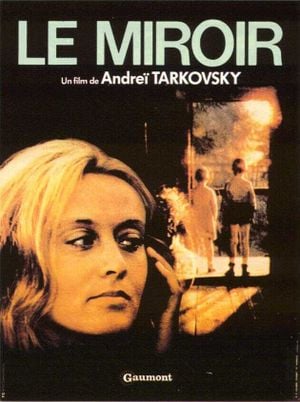

Parfois, il arrive qu’un homme, abattu par le degré de force ou d’abstraction d’une œuvre, se tourne vers l’artiste pour lui demander de traduire par le langage la substance de son travail. Et l’artiste de répondre: « Si j’avais les mots pour l’exprimer, je ne l’aurais pas peint. » Dans tous les domaines, il est des œuvres dont la portée transcende les frontières de la sacro-sainte objectivité qualitative pour laisser l’individu seul juge de leur beauté et de leur intérêt. Le Miroir en fait partie.

Afin d’illustrer sa mosaïque de souvenirs tantôt exacts, tantôt déformés (voire réinventés), Tarkovski choisit d’éclater sa narration sans articulation logique apparente, alternant entre trois époques, chacune marquées de sentiments ou d’atmosphères distinctes. Dans son introspection, qui devient de fait le paradigme absolu de la nature voyeuriste du cinéma, le réalisateur pratique un aller-retour incessant, non seulement dans la chronologie, mais également sur l’échelle de sa carte mnémonique: une douleur intime se substitue soudain à un évènement de portée globale et vice versa. Le mouvement est certes erratique, mais toujours cohérent dans son approche ardente de la réminiscence pre mortem : les souvenirs forment un flux, un torrent incontrôlable et envahissant. De même, l’énonciation navigue entre différentes entités narratives (les longs plans contemplatifs, la musique, la récitation poétique) qui tendent à intensifier cette fausse désorganisation du récit.

La mémoire faisant défaut à un homme mourant, les visages et les parents se confondent, en témoignent les rôles multiples de certains acteurs, qui participent eux aussi à l’aspérité du métrage. Comme le laisse supposer le titre, le miroir est un élément récurrent: les protagonistes ne sont jamais loin d’une glace, les souvenirs ne sont jamais loin les uns des autres, comme le témoin-voyeur convié à assister à une quête désespérée n’est jamais loin des personnages.

Chaque rappel du passé est propice à ajouter une nouvelle couleur à la palette du peintre, cependant, il appartient uniquement à son public de faire les mélanges qui donneront leur teinte aux sentiments réfléchis par le Miroir. Zerkalo est un film à ressentir avant de le penser, à vivre pleinement avant de le catégoriser tel un quelconque autre souvenir dans une petite case de notre esprit. Quoi de plus subjectif qu’une maïeutique autobiographique ? Face au reflet qui exprime l’ineffable somme des émotions d’un homme, la stratégie la plus sûre reste d’ouvrir ses sens et d’ignorer l’illusion de l’objectivité sous risque d’oublier que le cinéma est avant tout une question de sensibilité.

Comme bien d’autres, Le Miroir est une œuvre d’art qui divise. D’abord, parce que personne ne trouvera exactement la même résonance dans les émotions qu’elle véhicule, ensuite, parce que c’est un film d’une rare exigence avec le spectateur, qui se voit obligé de conjuguer l’activité indispensable à la compréhension logique de la narration et la toute relative passivité intellectuelle nécessaire à la réception des émotions en question.

Ainsi, c’est en nous confiant ses souvenirs et ses sentiments dans une honnêteté à la fois douce et brute que Tarkovski compose le plus pertinent des tableaux-miroirs : celui dans lequel nous le voyons aussi bien que nous nous observons, une fenêtre ouverte sur l’humain dans tout ce qu’il a de plus sincère et de plus fragile.

L'une des expériences les plus importantes et les plus immarcescibles de ma vie cinématographique.