Coup de vent couvant au couvent

Non de dieu, combien de fois ai-je répété que pour un grand film il faut réunir la fond et la forme ?

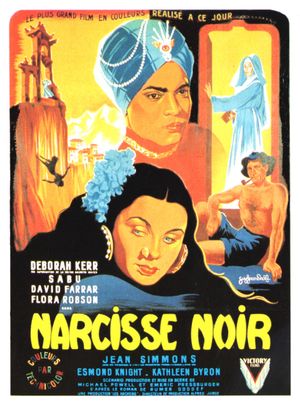

Ben voilà. Nous y sommes en plein. Là, avec ce Narcisse noir sublimissime.

Le fond, c'est ce film de nonnes le plus foutrement athée qu'il m'ait été donné de voir.

Mais, et ce n'est pas la moindre de ses qualités, c'est un athéisme respectueux. Nul combat entre le bien et le mal dans les mots, nul enjeu religieux, pas de prosélytisme assommant.

Juste la lutte que mènent quelques sœurs isolées au sein d'une maison située en haut d'un escarpement rocheux perdu dans l'Himalaya. Isolées du monde mais pas de ses tentations: ancienne maison des femmes du prince indien local, les murs ruissellent d'images débordant d'érotisme, le seul contact anglais (superbe David Farrar) est un éphèbe aussi bien foutu que court vêtu, insolent et rigolard et surtout, surtout, les "horizons lointains" qui s'offrent à la vue de chacune les renvoient à leurs propres existences et leur passé plus que que vers une introspection théologique. Le regard de soeur Philippa qui lui permet, malgré elle, "de voir trop loin" la plonge dans le plus douloureux des supplices. Vivre perchée comme elles font leur impose de se consacrer au lieu ou tenter de s'en échapper, et ce n'est pas le moindre des périls du lieu.

On l'a compris, tous les plans du Narcisse noir suintent d'un érotisme sous-jacent lancinant (oui oui, même Deborah Kerr en nonne) sans jamais verser dans le démonstratif évident (on est chez dans du Powell et Pressburger, hein ? Pas chez Max Pécas...). A cette image, les intervenants extérieurs sont tous aussi sexués qu'il est possible de l'être: Mr. Dean, déjà présenté plus haut, le jeune général indien ou, surtout, surtout, une Jean Simmons éblouissante en native lascive, exécutant, entre autre, une danse orientale fascinante.

Mais tout ceci n'est presque rien par rapport à ce que le film propose de festoyance pour les yeux.

Un des exploits de la production consiste à avoir tourné l'intégralité (ou presque) des plans aux Pinewood studios sans que cela ne nuise au propos. Mieux, cela le magnifie.

Utilisant une multitude de précédés allant de plus simple au plus sophistiqué (ventilateurs, -il y du vent en permanence, tout le temps-, maquettes, peinture sur verre...) que des Lucas ou Spielberg (selon Bertrand Tavernier) décriront comme faisant parti des plus beaux "effets spéciaux" pré-numérique ayant existé, le film propose une série d'images inoubliables, intérieures (de la maison, de la tête des religieuses) ou extérieures (contre-plongée vertigineuse lors de la scène de la cloche, notamment) qui sont une marque sublime du film.

Si certains effets sont visibles, ils ne gâchent en rien l'ensemble et surtout n'enlèvent rien au charme du film, à la façon, toute chose étant égale par ailleurs, d'un Nosferatu de Murnau par exemple.

Un emploi de la couleur (encore naissance en 46, faut-il le rappeler), de la photo (Jack Cardiff) et de la musique (Brian Easdale) en un assemblage prodigieux vous emporte irrémédiblement pour de longues années, pour peu que vous ayez été sensible au charme de ces nonnes perdues dans les montagnes de leur âmes...

Chaque plan est un bijou de cadrage, de couleur et d'ambiance. D'une scène à l'autre on a l'impression de passer du trivial au fantastique, et certaines séquences évoquent le meilleur du fantastique, du film d'horreur (l'apparition de Kathleen Byron dans la scène finale, quels frissons !) ou du film romantique. Tout simplement prodigieux.

Avec ce film et le suivant, "les chaussons rouges", Powell et Pressburger ont planté pour de nombreuses générations les graines d'un cinéma total et sublime, dont désormais un grand nombre de réalisateurs se serviront comme tuteur, une fois que le temps ait permis à ces graines de pousser vers la cime des consciences et des sensibilités.

Un chef-d'œuvre esthétique et scénaristique.

Passez-moi un voile, que je prononce mes vœux !