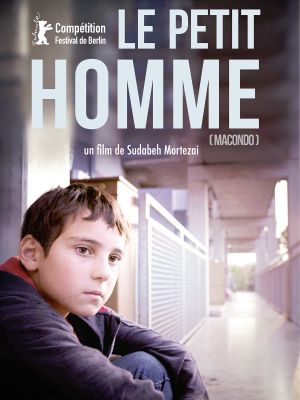

D’abord passée par le documentaire, Sudabeh Mortezai signe avec Le petit homme son premier long-métrage de fiction, largement inspiré de son propre vécu. En effet, la réalisatrice a connu au même âge que son jeune héros Ramasan la trajectoire de l’exil et le statut de réfugié. C’est pourquoi choisit-elle d’adopter en permanence le point de vue du garçon arrivé de Tchétchénie et installé dans un camp de la banlieue viennoise avec sa mère et ses deux jeunes sœurs. Un exode motivé par la mort du père que Ramasan, du haut de ses onze ans, tente de remplacer auprès de sa famille en servant d’interprète pour sa mère auprès des autorités administratives et de chaperon à ses turbulentes cadettes. L’arrivée d’Issa, un ami de son père amène la confusion : père putatif de substitution, il est bientôt perçu comme un danger par Ramasan qui voit son statut de ‘petit homme’ ébranlé.

En travaillant avec des acteurs non-professionnels largement recrutés dans le camp de Macondo à la périphérie de la capitale autrichienne (qui héberge depuis plus de soixante ans plusieurs centaines d’immigrants venus d’une vingtaine de destinations) et en laissant une large place à l’improvisation, Sudabeh Mortezai mêle habilement les deux genres : documentaire et fiction. Si le récit est dans un premier temps fragmenté, présentant le quotidien de Ramasan et sa famille (école, jeux, courses), il gagne de plus en plus en intensité en se resserrant sur sa relation compliquée avec Issa dont il semble rechercher la compagnie ou la protection tout en refusant une présence qui pourrait devenir envahissante.

Dans un style de caméra à l’épaule qui ne lâche jamais d’une semelle le garçon (encore un jeune comédien tout à fait formidable), Le petit homme n’est pas sans rappeler un type de cinéma qu’on connait bien aux codes parfois galvaudés. Mais la simplicité et l’honnêteté de l’ensemble, qui tourne également le dos au mélo et aux clichés, le singularisent et touchent par conséquent le spectateur.