Critique croisée: Barbara

Genre cinématographique imposant la plus grande diversité, d'aussi loin que je me souvienne le biopic est au contraire enfermé dans une codification redondante. Il s'agit trop souvent de glorifier son rôle principal ou de donner une leçon d'histoire, au détriment de toute tempérance ou sobriété. Il s'agit trop souvent de reconstituer au plus près de la réalité, au détriment de toute inventivité.

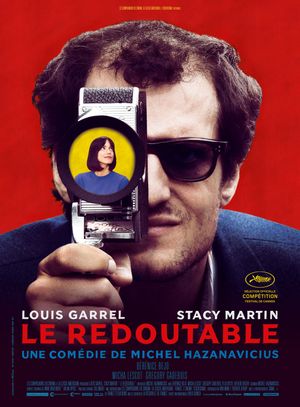

Ne cherchant ni la performance ni l'hommage exhaustif, Barbara et Le Redoutable sont d'intéressantes contradictions à cet état des lieux.

Les biographies d'artistes tombent facilement dans le culte surfait. Ces deux portraits évitent cette héroïsation excessive.

L'icône de la nouvelle vague n'est pas blâmée ou esquintée mais incarnée dans toute sa complexité. Louis Garrel est convaincant dans son interprétation, sans chercher le mime. Le film n'est pas fait pour plaire à Godard ou ses fans. Le personnage peut paraître aussi attachant qu'antipathique.

Le scénario de Mathieu Amalric est loin d'être une simple illustration de la vie de la chanteuse. C'est la représentation personnelle de la place d'une vedette dans la vie d'un artiste; mais aussi la place d'une muse dans l'espace de création. Confondre Barbara et Balibar rend à la fois le biopic plus intimiste et plus universel.

Plutôt que d'illustrer la page Wikipédia de Godard et Barbara, ces deux films ciblent la singularité de ces artistes ou de leur parcours pour signer une œuvre personnelle. Les deux films font preuve de choix forts qui sont totalement assumés.

Hazanavicus souhaite avant tout dépeindre la remise en question d'un artiste malgré ses succès et une vie pleine d'amour. C'est en cela qu'une partie de la vie de Godard intéressait le réalisateur de The Artist.

Mathieu Amalric questionne lui justement la figuration d'une vedette. Barbara montre la recherche et le rapport à la représentation. Le mélange d'archives et de reconstitutions évoquent bien la recherche de la fidélité, tout autant que le personnage de Balibar travaillant le mimétisme jusqu'à une certaine folie.

En somme Amalric et Hazanavicus résument peut-être là la différence entre proposer et supposer.

Ils apportent tous deux de la singularité et de la recherche artistique à leurs œuvres.

Certes Le Redoutable n'est pas plein d'originalité, mais il a le mérite de refléter son protagoniste. Il ressemble à un film de Godard avec le recul dérisoire nécessaire. Il y a de vraies propositions artistiques qui, en plus d'être raccord au style Godard, donne du cachet au film. L'utilisation du négatif ou le sous-titrage des pensées des personnages ne sont pas des trouvailles extraordinaire mais de belles et justes propositions. Hazanavicus ose aussi désacraliser le mythe Godard en n'épargnant pas son insupportable arrogance. C'est un parti pris relativement personnel dans la mesure où il le traite par le biais de l'humour cynique (assez délicieux) qui lui est familier.

Quant à Mathieu Amalric, il a trouvé le parfait prétexte avec ce faux making-of qui lui permet de jouer avec le vrai-du-faux mais surtout donner son style singulier au film. L'image de Balibar-Brigitte déambulant dans l'ombre des archives de Barbara est belle esthétiquement et symboliquement. Ces images et scènes stylisées n'existent que par l'angle prit par Amalric.

Quand ils sont des films d'auteurs (Barbara, Walk the line...) ou personnel (Le Redoutable, Gainsbourg- vie héroïque...), intime (Barbara, Last Days...) ou culotté (Le Redoutable, Ed Wood...), les biopics peuvent susciter la curiosité, l'intérêt, l'admiration.

Pourtant assez détaché de Barbara et facilement agacé par Godard j'ai apprécié les portraits proposés par Mathieu Amalric et Michel Hazanavicus. De vrais virgules dans se flot de biopics insipides,monocordes et sans intérêt.