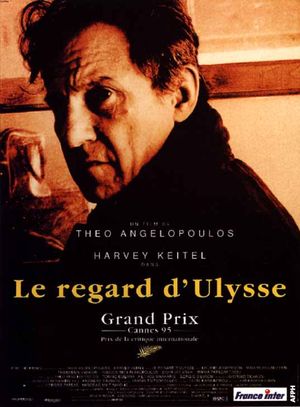

Qu’attend-t-on vraiment d’un film ? Qu’il nous divertisse ? Qu’il nous émeuve ? Qu’il nous procure quelques frissons ? Qu’importe l’émotion ressentie, voilà peut-être le plus important : l’empreinte – indélébile – que nous laisse un film. Face au REGARD D’ULYSSE de Theo Angelopoulos, l’empreinte fût telle que le temps s’est presque arrêté pour me murmurer à l’oreille un petit aperçu de ce que peut être le cinéma : un voyage, un long voyage dans le brouillard. Ce film, c’est une rencontre, une harmonieuse rencontre entre un spectateur et des images qui semblent vouloir capturer son regard. Pénétrer dans ce film, c’est un peu comme glisser dans son lit, fermer les yeux et vouloir étreindre le monde dans sa totalité. Les images sont si grandes, si impressionnantes, si vivantes qu’elles semblent tout droit sorties d’un long rêve. Face à cette balade du regard, difficile de savoir à quoi nous nous frottons réellement. On se surprend à fermer les yeux un instant. On pense pouvoir résister à l'enivrement. Si les paupières se font lourdes, c’est peut-être parce que le film lui-même en appelle à la rêverie, à l’éveil par la suspension du temps, par sa dilatation et son « endormissement ». LE REGARD D’ULYSSE, comme la plupart des errances angelopoulosiennes, est un film gorgé d’émotions, de réflexions subtiles, de traversées et d’abandons ; c’est un cinéma hors du temps, constant, qui ne cherche pas les effets de mode mais davantage une forme d’intemporalité. Grand prix du jury au Festival de Cannes 1995, LE REGARD D’ULYSSE est une œuvre unique, une Odyssée des Balkans pleine de réminiscences, de moments d’égarement et de balades hors du temps. Face à la force des images, à la puissance des regards et à l’émotion qui s’y déverse, Theo Angelopoulos crée un film dans lequel l’errance n’a jamais été aussi belle que lorsqu’elle trempe dans le brouillard.

Les films d’Angelopoulos sont à la fois si calmes et si tourmentés, si doux et si violents. Ce sont des films qui portent en eux une nécessité : celle de vivre, de s’exprimer librement, de jouir de l’instant, de pouvoir échapper au temps en se laissant bercer par des évènements. Avec Angelopoulos, la contemplation n’est jamais vaine ; elle appelle toujours à une quête de liberté, de bonheur, de vitalité. La tranquillité qui y règne nous apaise autant qu’elle nous trouble. Que cache-t-elle ? Qu’y-a-t-il derrière cet épais brouillard ? Une échappatoire par le cinéma ? Un refus de voir le réel ? Ou au contraire, une volonté de figurer l’infigurable ? Qu’importe. Il faut se laisser porter par le mouvement du film et appréhender ce cinéma comme un organisme vivant qui n’a pas besoin de mots pour montrer qu’il peut vivre. Puisque le film m’a fait l’effet d’une bombe : tétanisé face à la beauté qui émergeait des ruines, emporté par ce brouillard qui apaiserait presque toute l’horreur du monde. J’ai été ému par la présence, magnétique, d’Harvey Keitel, de son visage qui absorbe les regards et d’un regard qui absorbe le monde. Puisque cet Ulysse moderne vit les lieux et leur mémoire ; il est un « personnage éponge » qui absorbe ce qui l’entoure. Il est un anonyme qui devient tout le monde ; un anonyme que nous sommes. Et l’on ressent la fatigue de son corps face au voyage, un corps que l’on traine mais qui reste toujours en mouvement malgré la douleur du ballotement et des traversées homériques.

La mise en scène d’Angelopoulos – tout de mouvements contemplatifs – impose aussi un magnétisme de chaque instant. On retrouve un peu de Jacques Rivette dans ces longues errances hors du temps et ces mouvements de caméra fluides, ludiques et poétiques ; ce goût pour une certaine théâtralité des représentations aussi. Les incroyables et bouleversantes envolées musicales d’Eléni Karaïndrou ont quant à elles eu raison de mon petit cœur fragile. Et cette suspension « opératique » face aux êtres et aux choses m’a totalement bouleversé. J’ai alors ressenti comme un sentiment de plénitude. Je ne pensais pas vivre un jour une telle expérience de cinéma. Car oui, voir LE REGARD D’ULYSSE, c’est un peu comme si je marchais dans le brouillard, sans savoir où je vais et sans me soucier de ce qui arrivera. Mais l’on espère toujours pouvoir échapper au brouillard, pour enfin voir un paysage se dessiner sous nos yeux et un arbre nous appeler à lui, à ses racines, à sa poésie.

Les yeux dans les yeux, mon regard face à celui du film, c’est un voyage que j’entreprends ; un voyage dans une mémoire qui n’est pas la mienne, et qui pourtant, trouve une résonance au plus profond de mon être. J’ai aimé, j’ai pleuré, j’ai vécu grâce à ce film. C’est un film si beau, si désespéré, si vivant qu’il en appelle constamment à la réminiscence. Et il faut voir cette magnifique séquence où Harvey Keitel erre dans un souvenir d’enfance qui a davantage un goût de retrouvailles après un long moment d’exil. Ici, les souvenirs s’évaporent, flottent entre les espaces et s’égarent dans le temps. Dans LE REGARD D’ULYSSE, on retrouve cette tension temporelle, entre le réel et la fiction, entre l’espace du film et celui du cinéma ; entre l’éternité et un jour – pour reprendre la formule du film pour lequel il recevra la Palme d’Or en 1998 –, ce titre qui cache en lui une tension entre un ensemble de vies et un fragment de temps, entre une temporalité qu’on ne peut capter et une borne temporelle bien définie, celle de la narration. Des films qui n’en finissent pas et qui pourtant, finissent toujours par s’achever : si Angelopoulos crée avant tout des films de passage(s), de coupes et d’ouvertures, de déplacements perpétuels, c’est aussi pour le plaisir de l’initiation, de l’exil, de « l’aventure humaine » ; cette histoire qui ne finit jamais, et qui contamine son cinéma dès son Voyage des comédiens jusqu’à ce sublime Paysage dans le brouillard. LE REGARD D’ULYSSE est un film monumental ; monumental parce qu’il réveille une mémoire, des fantômes, des images si grandes qu’elles ne peuvent que s’imprimer sur notre rétine. Comment ne pas être estomaqué face à cette séquence d’un bateau remontant un fleuve avec une imposante et « monumentale » statue démembrée de Lénine à son bord ? C’est incroyable, littéralement ; comme si l’Histoire finissait inéluctablement par être démantelée, éparpillée puis vendue en pièces détachées. J’ai ressenti ce poids imposant de l’Histoire ; et surtout cette capacité qu’a le cinéma d’imposer une matérialité, une vie palpable à l’intérieur même de ses plans.

Et en cette période où l’avenir même du cinéma semble menacé, LE REGARD D’ULYSSE trouve une résonance particulière : ici, point de dématérialisation, bien au contraire ; c'est la quête de « l'objet cinéma », de son essence, de son histoire perdue ou oubliée, de ce qu’il reste des images au milieu des ruines du temps. C’est toute la question du cinéma en tant qu’objet, matériel et palpable, vivant et mortel ; de la recherche d’une bobine au cœur d’une ère rance / errance. Ce cinéma, c’est une empreinte qu'il faut traquer jusqu'à disparaître dans le brouillard. Dans cette quête d’une innocence perdue, égarée, il s’agit toujours de sauver le cinéma de la perte, de l’oubli, de la destruction. C’est un cinéma de recherche, de nostalgie – pour ne pas dire de Nostalghia – de poursuite de quelque chose ; qu’il s’agisse d’un père dans Paysage dans le brouillard ou d’un autre « père » dans LE REGARD D’ULYSSE : ce cinéma qui nous a construit et qui continue, encore aujourd’hui, de nous éduquer, de nous guider dans la marche du monde. LE REGARD D’ULYSSE est un film rare, précieux même, qu'il faut chérir comme une dernière bobine perdue, au fond d’une cave, au fin fond des Balkans. Moi-même, en dénichant le film, j’avais l’impression d’être cet Harvey Keitel à la recherche d’un objet si rare, si méconnu du grand public, qu’on aimerait pouvoir le partager sur tous les écrans du monde.

Entre réminiscences et rêveries, Angelopoulos construit un temps élastique, le sculpte – comme Tarkovski – et en retire des espaces mentaux où tout semble vouloir se brouiller : sans ligne de fuite, perdu dans le brouillard, les distances n’existent plus, les voix nous assaillent, passé et présent se confondent. Une perte de repères – politique évidemment – qui en vient à brouiller les frontières, à nous perdre dans des espaces inconnus et une mémoire collective, au milieu de quelques ruines et d’un chaos sur le point de se généraliser : c’est l’Europe qui se déchire ici, et A. est cet être en deuil d’une union passée, avançant dans un désert de ruines et de silences, de processions et de dissensions, de visages abimés et de morts en sursis. Peut-on continuer à regarder à une époque où tout se trouble ? Comment voir clair à travers le brouillard ? Peut-on seulement en sortir ? Il y a quelque chose de désespéré dans LE REGARD D’ULYSSE, de désespéré mais jamais de désespérant comme chez Béla Tarr. Car si tout appelle à une inévitable disparition, Angelopoulos choisit de sombrer dans la poésie plutôt que dans le pessimisme.

Et si Angelopoulos – comme le personnage d’A. – cherche désespérément ce premier regard, c’est aussi parce que le cinéma invite à cette perpétuelle expérience de la première fois, de ce regard qui garderait toujours en lui la possibilité de découvrir. LE REGARD D’ULYSSE s’impose alors comme une invitation à regarder autour de nous, à chercher la beauté partout quand bien même tout tombe en ruines, à ouvrir les yeux sur ce qui ne doit pas être oublié. Ouvrir les yeux, vraiment ? Il est peut-être déjà trop tard. Il faut continuer de regarder avant que le regard n’ait plus rien à contempler. Les bombes ont été lâchées, le terrain est toujours miné, les morts ne sont plus vivants et ce qui reste à sauver est encore menacé par l’oubli. Mais si le monde s’écroule autour de nous, la foi dans le cinéma demeure. Car le cinéma, c’est aussi cela : c’est faire des films pour adoucir le temps qui passe. Et je sais que je peux compter sur Angelopoulos pour me prendre par la main et balloter mon regard d’un endroit à un autre, de l’enfant que j’étais à l’adulte que je suis. Ne jamais oublier ce regard, c’est ainsi peut-être un premier pas vers le renforcement de notre mémoire collective. Et celui d’Ulysse me hantera, je l’espère, pendant encore un long moment.

Critique à lire également sur Le Blog du Cinéma