Il serait tentant de voir "Le Retour de Martin Guerre", sous certains aspects, comme un téléfilm de luxe. La filmographie de Daniel Vigne, relativement bien garnie en curieux objets du type "Jean de la Fontaine, le défi" (avec son gros plan sur un Lorànt Deutsch en pose "regard au loin") ou encore "Une femme ou deux" (avec les trombines assez peu photogéniques, au milieu des années 80, de Gérard Depardieu et... Sigourney Weaver), n'invite pas à l'appréhender dans un contexte différent de celui de la production télévisuelle nationale. Et pourtant, ici, surprise, la reconstitution de la vie dans un petit village ariégeois au 16ème siècle et les questionnements contemporains liés à l'identité fonctionnent relativement bien.

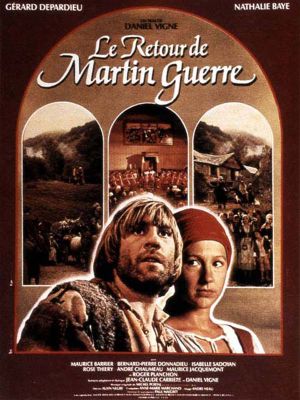

Daniel Vigne ne déborde pas d'ambition, que ce soit dans la forme avec l'univers de l'époque, les costumes, les dialogues, les mœurs, ou dans le fond avec la question au centre du film qui constitue le cas Martin Guerre, une affaire judiciaire d'usurpation d'identité impliquant un paysan d'Artigat et un imposteur, dans le comté de Foix, jugée à Toulouse en 1560. Mais tout le tissu historique enveloppe le film dans un voile discret, dénué de prétention, suscitant une vraie curiosité et alimentant en sous-texte un sentiment d'immersion dans une petite communauté d'alors. Toute la troupe de comédiens (Gérard Depardieu, Nathalie Baye, Maurice Barrier, Bernard-Pierre Donnadieu, et plus anecdotiquement Dominique Pinon et Tchéky Karyo) concourt à une certaine authenticité, dans le rendu purement visuel des lieux et des personnages comme dans la dynamique des relations sociales, avec la famille, les villageois, le curé et les juges.

Sans doute "Le Retour de Martin Guerre" se perd un peu dans des considérations exclusivement descriptives et passe à côté d'un sujet beaucoup plus dense en reléguant à la toute fin la dimension psychologique du personnage d'Arnaud du Tilh. Les motivations de celui qui aura usurpé une identité pendant plusieurs années, trompant amis, femme et famille, tout comme celles des personnes de son entourage aux intérêts variés (notamment ceux de Bertrande de Rols, la femme de Martin Guerre), sont expédiées de manière un peu précipitée et sommaire au moment des aveux, quelques minutes seulement avant l'échafaud, sa potence et son bûcher. C'est en ce sens plus un tableau extérieur qu'intérieur, aux portes du Moyen Âge. On n'est certes pas chez Antonioni ou Herzog, mais le mystère et la fascination autour de ces thématiques, vivre la vie d'un autre et les incompatibilités latentes au monde, auraient pu prendre une toute autre ampleur.