Si comme moi vous aimez le cinéma qui aborde avec poésie, lyrisme et cruauté aussi parfois la misère humaine, si vous aimez les auteurs qui s'intéressent aux cailloux, aux gens simples, aux mères courages rendues folles par les caprices de la vie, aux pères rustres qui font résonner le fusil dans la montagne... Bref, si comme moi vous aimez quand le cinéma renonce au glamour et au clinquant, vous aimerez un peu ce film.

L’histoire : Dans les monts Ozarks (période de la prohibition aux Etats-Unis) pas de repos pour ceux qui distillent de la gnôle de contrebande. La police veille… d’un œil. Sur fond de désertification d’une région abandonnée à la gale et à la misère, la famille Matthews, menée par une mère qui n’a cure des lois qui font les ventres creux, fait chauffer les alambiques dans une grotte avec son armée de fils. A quelques encablures de là, Jim Lane fait le planton au service des fraudeurs. Mais les Gibbs, ennemis héréditaires d’une haine partagée, ont décidé de faire tâter du plomb au guetteur pas assez aux aguets. La famille Matthews remballe. Jim se traîne chez lui pour s’écrouler dans sa cabane, au cœur de la forêt, sous les yeux de Sam (sa fille). C’est le moment que choisit un inconnu pour arriver : Daniel Howitt. L’étranger s’y connaît et extraie la balle, domptant par ce geste une Sam sur la défensive. A la surprise générale, Mr Howitt, veut acheter des terres. Inconscient qu'il est, il les veut dans la région pour s’y installer. Qui est-il ? Pourquoi cet homme instruit, et par trop affable, tient-il à ce point à poser ses valises dans cet enfer terrestre habillé de misère et où tout parle la langue de l’obscurantisme ? Les Matthews, Sam, Jim et Matt (le neveu de l’acariâtre Mme Matthews) vont bientôt le savoir...

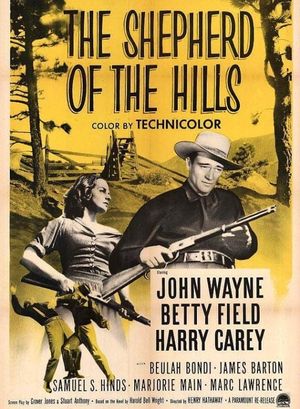

Porté très joliment par sa jeune actrice Betty Field (Sam - énergique comme un cabri), Harry Carey (Daniel Howitt - sobre et nonchalant), Belulah Bondi (Mme Matthews - magnifique de rudesse et d'émotion) et John Wayne (Matt le Jeune - tout en sobriété et virilité contenu), Hathaway propose, dans ce beau film lyrique, un tableau aux couleurs flamboyantes. Parfois finement drôle, parfois sombre, il compose avec lenteur sur un joli rythme rural une peinture naturaliste des passions humaines.

S’appuyant sur le roman éponyme « The Shepherd of the Hills » de Howard Bell Wright, Hathaway (dont les 2 scénaristes vont retravailler complètement l’histoire pour la rendre plus ciné génique) offre quelques unes des images cinématographiques les plus fortes de sa carrière :

- La scène hypnotique d'une silhouette assise devant une fenêtre dans une pièce sombre, tentant de capturer les poussières de lumière,

- La scène où une vieille femme allume un feu autour du corps d'un jeune homme étendu au milieu d'une vieille maison, pour ce qui semble être une cérémonie occulte,

- La scène où une jeune fille aux pieds nus approche, avec crainte, d'une maison isolée dans l'obscurité puis de son escalier filmée dans une plongée glacée...

Si on se réfère à sa "Jeune Fille du bois maudit" (tournée une dizaine d’années plus tôt), il simplifie ici ses cadrages, se concentre sur l'essentiel, il fluidifie sa caméra et ressert plus volontiers sur les visages pour laisser de l'intensité aux hors-champs. L’histoire aussi est moins clinquante, moins artificieuse. Il y a moins de personnages exacerbés et moins d’espaces de fuite. L’intrigue mise tout sur un unique élément (l’origine de la malédiction qui poursuit le personnage de Matt le jeune) et suit son fil rouge sans digressions inutiles. La montée en tension est certainement moins spectaculaire que pour "La jeune fille du bois maudit" mais aussi plus forte grâce à son dépouillement narratif.

Tissant ensemble misères, superstitions, haines séculaires et désirs de vengeance avec le cœur des hommes, Hathaway et ses scénaristes, racontent les soubresauts d’humanité qui tiraillent ses personnages aussi abrupts que la montagne dont ils semblent être captifs. La pauvreté n’y est pas idéalisée, la rédemption y est crainte, l’amour (obligé de marcher à visage masquée : la scène où Matt le Jeune dit son amour mais aussi l’impossibilité de ce sentiment à Sam indirectement alors qu’il s’adresse à Jim) y est subordonnée à l’irrationnel et aux énigmes.

Je suis comme tout un chacun : j’aime voir de beaux acteurs, bien habillés, dans des décors de palaces, me démontrer combien la vie des classes aisées est remplie d’épreuves et de douleurs. J’aime qu’on me répète à loisir que malgré leur vie de luxe et de pouvoirs (politiciens, médecins, héritiers, millionnaires, épouses fortunées, chanteuses adulées…), que ni l’argent, ni les prérogatives n’assurent à l’homme le bonheur. Et maintes fois les scénaristes m’ont réjouie en faisant souffrir ce petit monde de mille souffrances atroces (crimes, morts, ruptures, deuils, ruines, etc). Mais, il est un cinéma qui m’est encore plus cher : celui qui parle des gens simples.

Et rarement comme dans ce film (et quelques autres dont "La route du Tabac" de John Ford), le cinéma n’a si bien rappelé que la pauvreté ne fabrique pas forcément des saints. Que celui qui manque de biens matériels, souffre évidemment de ce manque, mais que lui aussi peut être un "salaud magnifique" un "crétin volontaire" et devenir ainsi l’acteur consentant de ses propres misères. Le pauvre n’est pas systématiquement la victime d’un « odieux riche », d’un « système » ou d’un sort contraire qui s’acharnerait contre lui. Rendons-lui cette dignité : il est parfois le plus parfait coupable de son sort. Le proscrit parlera un moment de prison, celle des personnages de ce film est une des plus invisibles qui soit : celle dans laquelle on entre volontairement et dont ferme la porte soi-même. Cette prison n’a pas de clef ni de gardien. Elle s’appelle ici : la tradition.

La misère et la souffrance peuvent, dans certaines de leurs formes, avoir un caractère contagieux : endémiques par transmission et héritage, elles peuvent devenir pandémiques par consentement. Elles font le lit de l’obscurité que l’esprit et le cœur doivent combattre tous les jours en capturant un peu de poussière de lumière pour qu’elle éclaire l’enfant oublié sous la foudre dans la nuit des vanités humaines… ou presque.