Le Sacrifice est par bien des aspects l’œuvre des adieux de Tarkovski. Adieux à sa terre natale, adieux au monde, aux vivants, à l’humanisme et à l’ignorance. Avant de partir, son œuvre testamentaire propose une salvation déroutante, une éclaircie passagère volontairement moins lisible que dans ses œuvres de jeunesse. Il est certes toujours question de spiritualité, mais contrariée, et qui se double d’une lucidité de plus en plus dostoïevskienne.

L’espace, comme souvent chez le cinéaste, est un monde retiré : le bunker de ***L’Enfance d’Ivan***, la station orbitale de ***Solaris***, la Zone dans ***Stalker*** aboutissent ici à l’île chère à **Bergman** (à qui il emprunte aussi le chef op **Sven Nykvist** et le comédien **Erland Josephson**), lieu curieusement solaire dans la première partie du film. Cette insularité archétypale d’un univers à la fois hors du monde et le représentant va être l’un des choix radicaux du récit. Le minimalisme de l’unité de lieu, d’une famille accompagnée de quelques satellites (la bonne, le facteur, le médecin) achève une désincarnation déjà annoncée dans ***Nostalghia***.

Très clairement théâtrale (et tchekhovienne), la maison, splendide, démesurée dans son intérieur, dont les vides mettent en évidence un parquet lisse et brillant qui a tout d’une scène (on pense notamment à A travers le miroir de Bergman), est un lieu clos dont on insiste sur la fabrication : on le voit par sa réplique miniaturisée sur la plage, (belle et étrange scène qui renvoie au paysage russe discerné par Andrei dans le décor dans Nostalghia) et par la charpente sublimement mise au jour par le feu qui la dévore dans la séquence finale.

Le monde est désormais une carte du XVIIe siècle : elle est rare, (c’est un original), c’est une pièce de collection, elle est belle. Elle montre surtout à la fois un monde qui n’est plus, et renvoie à un monde en passe de disparaître. La peinture de Leonard, l’écriture volontairement théorique des dissertations philosophiques, l’importance croissante donnée aux intérieurs laisse supposer un véritable renoncement de Tarkovski.

Les discours philosophiques, qui ont certes toujours jalonnée son œuvre, notamment dans Andrei Roublev, intègrent désormais une forme d’ironie, une satire légère sur leur vanité et virent sciemment à la logorrhée. Le Sacrifice est un film sur le langage, sur la tentation vaine de disserter, sur la formulation de l’inefficience du discours et l’incapacité qu’on a pourtant à se taire. Les échanges gentiment stériles avec le facteur se poursuivent pour Alexander en un monologue qui, s’il peut irriter le spectateur, épuise clairement son auteur. « Words, words, words ! », se plaint-il… Avant d’ajouter : « Si seulement quelqu’un voulait essayer d’arrêter de parler pour faire quelque chose ! »

Dans la maison, la conversation est entrecoupée de corrections, de demandes de précisions, d’interruption, de désaccords, jusqu’à l’hystérie (là encore, très clairement, le spectre de Bergman se rappelle à nous). Parler, une fois que l’on sait la fin du monde inévitable, accroît le désarroi de ceux qui ne peuvent justement plus agir. L’aridité et l’asséchement volontaire des rapports humains dessinent une comédie humaine qui tourne de plus en plus à vide. La vie est un enchainement de regrets : on n’a pas épousé l’homme qu’on aimait, la brillante carrière universitaire ne mène à rien sinon à l’attente d’un avènement qui pourrait être la mort.

Le cinéaste exalte moins la beauté qu’il ne la regrette et appelle de ses vœux qu’on la retrouve, en nous faisant vivre l’expérience de sa perte par l’apocalypse.

Et depuis le début, la figure majeure de l’enfant, témoin privilégié et mutique. Sans nom, sans visage dans tout l’échange initial, recouvert par son chapeau, il est à la fois hors cadre, (notamment dans cette fabuleuse restitution de cet hors temps de la sieste par le flux et reflux du rideau dans cette chambre démesurée) souvent absent sans qu’on s’en inquiète véritablement, et le centre de toutes les attentions. Le premier discours qui fait vraiment sens, qui s’incarne véritablement, est celui de la bonne qui refuse qu’on le réveille pour le préserver de l’imminence de l’apocalypse.

Si le formalisme de la contemplation des films précédents semble être ici désamorcé, Tarkovski maintient son esthétique fondée sur la durée et le plan-séquence. Tout fonctionne sur l’attente, celle qu’évoque Alexander dès le départ, par l’étirement des échanges, à l’image de la très longue séquence initiale durant laquelle il ne pose pas le pied et se maintient sur son vélo, dans un équilibre précaire ténu qui nous renvoie à la flamme vacillante de la séquence finale de Nostalghia.

L’acte tant attendu sera celui de la folie, de la superstition et de la foi inconditionnelle. Audacieux dans la conduite de son récit, Tarkovski pousse la parabole dans ses ultimes retranchements au risque de décontenancer. Son personnage suit les directives, couche avec la sorcière « mais en bien », lévite et redessine la destinée du monde. Là où Andrei, dans Nostalghia, s’écroulait après avoir accepté de sauver le monde sans peut-être véritablement y croire, là où les personnages de Stalker renonçaient à la destruction et à l’entrée dans la chambre, Alexander fait l’expérience du miracle. Le monde est sauvé et l’atmosphère estivale reprend ses droits. Nous savons, pourtant, que le sacrifice n’est pas encore effectif, et que le protagoniste éminemment dostoïevskien va devoir payer un plus lourd tribu que celui de son union à Maria.

Comme souvent chez Tarkovski, c’est l’holocauste qui conclue le récit, comme souvent, la séquence finale est sublime et profondément marquante. Le feu qui ravageait la ville dans Andrei Roublev, qui déjà dévorait la maison dans la plus belle scène du Miroir, est ici préparé minutieusement dans un plan-séquence extraordinaire. Comme Andrei et sa bougie, Alexander s’y reprend à plusieurs fois. Mais la flamme n’est plus ici une simple lumière perdue dans une piscine de pierre et d’eau, elle n’est pas un pur acte de foi isolé : elle se propage et l’acte a de véritables conséquences. Physiques, par la destruction, humaines, par l’isolement du protagoniste.

L’apocalypse qui en découle est double : c’est l’anéantissement de l’unité de lieu et la révélation finale d’un renoncement à la construction humaine, écho de cette confession la veille au soir sur la défiguration qu’il avait fait subir à la nature dans le jardin de sa mère.

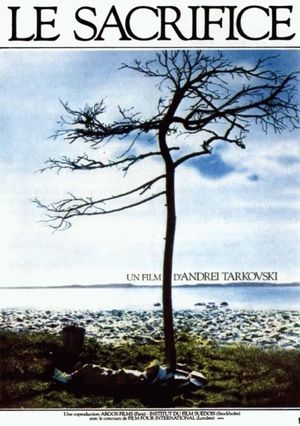

L’avant dernière séquence du film dont toute la construction est une tension vers cette brutale décharge, est le testament visuel de Tarkovski, avant la promesse solaire et apaisée du retour de la parole, cette fois mesurée et écoutable, de l’enfant sous l’arbre. « Au commencement était le verbe. Pourquoi, papa ? »

« Mon devoir est de faire en sorte que celui qui voit mes films ressente le besoin d’aimer, et qu’il perçoive l’appel de la beauté. » a déclaré Tarkovski. Ce bûcher nous délivre des prétentions intellectuelles et des discours factices ; il propose l’avènement d’un acte tant désiré, celui d’une création magnifique mais destructrice, dilemme insolvable de l’humaniste devenu fou, sublime au contact de la folie ordinaire des hommes, passant le relais dans l’espoir d’un futur apaisé qu’il se résigne à ne jamais pouvoir connaitre.

http://www.senscritique.com/liste/Top_Andrei_Tarkovski/340375