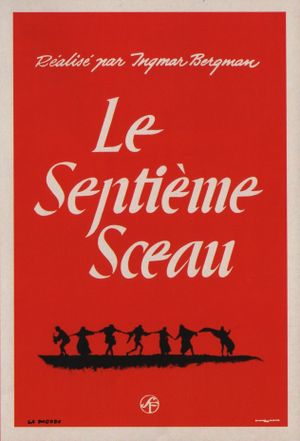

Et maintenant, l'apocalypse

« Quand l’agneau ouvrit le septième sceau, un grand silence envahit la terre ».

Après le passage des quatre cavaliers et leurs cortèges de misères, les guerres, les désastres naturels, la peste, l’univers en panique, soumis aux grandes peurs de l’an 1000 , attend l’heure de la délivrance et de la révélation avec l’ouverture du sceau ultime fermant le livre sacré.

Le film de Bergman s’inscrit dans ce silence ultime – dès l’instant où le temps s’immobilise, à l’mage de l’oiseau pétrifié, ailes déployées, à contrejour sur un ciel plombé – la toute première image, déjà sidérante qui soit offerte au spectateur.

Le chevalier à la croix, rescapé de dix ans de croisades, échoué sur une plage, avec écuyer, chevaux et échiquier attend la connaissance.

Le chevalier, émanation évidente de Bergman à travers son double en acteur (Max Von Sydow), le dit lui-même, très explicitement – et à cet instant on peut craindre quelque chose de très lourd, des pans d’un mysticisme vaguement abscons, un peu trop solennel et en même temps assez simpliste – voir Dieu, avoir la connaissance. Jamais Bergman ne reformulera ces intentions de façon aussi naïvement immédiate ni aussi directement personnelle.

Mais le Septième sceau, c’est évidemment bien plus que les inquiétudes métaphysiques d’un chevalier dépressif.

Le Septième sceau, c’est l’apparition sur une plage déserte, du plus grand serial killer de l’histoire, la mort elle-même avec sa longue robe et son capuchon ; la faux reste pour l’heure dissimulée dans les plis de l’étoffe. Et, idée magistrale, le chevalier et la mort devront s’expliquer dans une longue partie d’échecs, dont chaque coup marquera une étape, une station vers la révélation - ou vers le néant.

(En fait il n’y aura pas de révélation. Ni l’écuyer athée et cynique, ni la sorcière, seulement terrifiée, ni les prédicateurs illuminés, ni le pestiféré dans ses derniers instants, ni le peuple hébété – et ni la mort elle-même n’apporteront les réponses. Nul ne sait, et la mort elle-même doit l’avouer :

- Donc tu ne sais rien ?

- Je suis sans savoir.)

Le Septième sceau, c’est aussi, à côté d’un Don Quichotte fatigué, la présence en négatif (ou en positif plutôt) d’un écuyer infiniment réaliste. Il n’a certes ni la rondeur ni le bon sens optimiste et méditerranéen de Sancho Pansa ; on reste chez Bergman ; il a même tendance à souvent sortir son couteau (mais toujours pour des justes causes). Mais son athéisme réaliste, son cynisme, sa puissance sont (pour le chevalier et pour le spectateur) autant d’antidotes à une vision déprimée. Et l’écuyer (magistralement interprété par Gunnar Bjornstrand, curieusement l’acteur le plus utilisé par Bergman, plus même que Max Von Sydow), par delà son cynisme ne manque pas d’humanité.

(Au reste si la juxtaposition de séquences extrêmement diverses, souvent dépareillées, et même le passage sans transition de scènes tragiques et métaphysiques à des passages de pur burlesque, ainsi des aventures du forgeron, de sa compagne et du chef des comédiens, peuvent sans doute surprendre, on finit aussi par admettre ces ruptures, qui sont aussi celles de la vie. Et le film finit par y trouver son rythme, singulier sans doute, mais prenant.)

Le Septième sceau, c’est aussi et sans doute la plus parfaite expression du génie de Bergman, à travers son incroyable maîtrise dans la présentation simultanée des deux grands inconciliables : les longs dialogues mystiques, métaphysiques et statiques et les scènes d’action ou de contemplation (presque sans paroles) magnifiées par des images sublimes.

Le Septième sceau, c’est ainsi l’extraordinaire scène de la procession et des flagellants – fumées de la poussière et de l’encens, corps tordus, rachitiques, se flagellant à s’en arracher la peau ou flagellant celui qui précède, visages à peine humains, feulements, presque confidentiels des prédicateurs illuminés avant l’explosion et les hurlements, impossible à oublier ;

c’est la sorcière terrorisée, pétrifiée de peur, que l’on mène au bûcher en l’aspergeant de soupe puante,

c’est la mort encapuchonnée dissimulée derrière les grilles du confessionnal,

c’est les éclairs annonciateurs du jugement dernier dans la longue équipée nocturne dans la forêt,

c’est enfin l’image inoubliable, éternel, de la danse macabre, sur la crête et sur fond de ciel tourmenté, et la cohorte des danseurs conduite par la mort qui cette fois a sorti sa longue faux.

http://leoninefilms.files.wordpress.com/2013/01/seventh-seal.jpg

On ne trouvera jamais plus belle science du cadre ni de l’éclairage que dans les compositions proposées par Ingmar Bergman et par Gunnar Fischer, son grand chef opérateur : la plongée lors du départ de la procession, la mort surgissant de nulle part sur la plage et dépliant sa longue toge, la contre-plongée vertigineuse sur la sorcière crucifiée, la mort dans une obscurité presque totale, épaisse, dans l’embrasure de la porte lorsqu’elle arrive au château, les gros plans en contre-jour et en clair-obscur scrutant les visages, et au contraire les images ensoleillées, presque impressionnistes, avec les comédiens, dans les prairies ou même au cœur de la forêt quand la lumière se faufile au travers des feuillages.

Le Septième sceau, c’est finalement à peine une œuvre métaphysique, mais plutôt une promenade traversant le Moyen-âge, d’une plage perdue jusqu’au château du chevalier, presque un road movie à cheval, avec une caravane très étrange et très hétéroclite.

Au bout de son itinéraire, le chevalier n’aura trouvé aucune réponse. Après avoir lutté, feinté, presque vaincu la mort, après avoir goûté au bonheur simple, presque émerveillé, auprès des comédiens (à cet instant on verra même apparaître un sourire serein), après avoir retrouvé son épouse au cœur du château, il finira par retomber dans la dépression, dans la résignation et dans l’abandon face à son terrible adversaire.

Tout ça pour ça ?

Pas tout à fait. Car, avant que les deux groupes ne se rejoignent et ne fassent route commune, le film, en montage alterné, suit en fait deux parcours. La longue quête du chevalier et de son écuyer mais aussi le petit cirque ambulant des comédiens – le chef de la troupe qui disparaîtra vite (la Mort ne le ratera pas), le couple et l’enfant. Et eux portent la vie – les forains, les comédiens chers à Bergman, les artistes ont une autre vision du monde – poétique, légère, lumineuse., à l’opposé de la lourdeur angoissée du chevalier. Et celle-ci est (presque) oubliée le temps d’un festin de fraises sauvages et de lait. Même si les comédiens, à l’écart du monde, ont aussi un rôle cathartique par rapport aux foules, largement avinées et hébétées qui peuvent se défouler sur eux (la scène assez terrible où Jos est obligé de danser à la façon d’un ours), leur monde est précisément préservé des pesanteurs les plus terribles – à la fois plus accessible et plus lointain, fait de musique, de danse, et de visions poétiques. C’est encore Jos qui « voit » la danse macabre conduite par la mort.

Mais il avait choisi, un peu avant, de quitter la caravane, quand ils avaient senti que de grandes menaces la guettaient. Les comédiens penchent du côté de la vie et c’est sans doute eux qui tiennent les clés du film.

Le septième sceau, une promenade avec l’amour et avec la mort ?