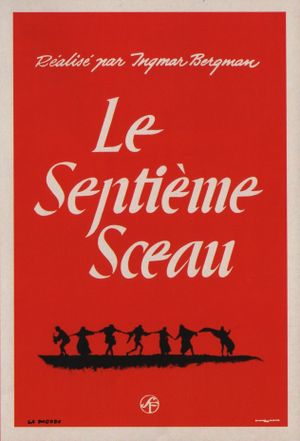

Le Septième Sceau d’Ingmar Bergman est un incontournable pour beaucoup de cinéphiles, car il fait partie de ces films qui assurent au spectateur un vertige enivrant, assailli de questions philosophiques mises en images par une réalisation sublime. L’homme et la mort n’auront jamais été aussi intimes. Et cette dernière se retrouve totalement désacralisée.

D’abord, un oiseau, puis une plage avec deux chevaux, un chevalier, son écuyer – assoupi – et un échiquier. La Mort les rejoindra bientôt ; alors le chevalier (Max Von Sydow, jeune et charismatique) lui proposera une partie d’échecs. Son corps est prêt à mourir, mais pas son esprit : il va donc lutter contre l’inéluctable. Défier la Mort. « Tant que je résiste, je vis ; et si je gagne, tu me libères ». Pourtant l’homme ne peut pas gagner, vaincre la mort est impossible, mais il profite de ce délai en espérant en tirer quelque réponse à son trouble métaphysique.

« Le vide est le miroir de mon visage. […] Je vis dans un monde de fantômes, prisonnier de mes rêves. », et d’ajouter qu’il n’attend que « La Connaissance » pour se laisser mourir. La connaissance de ce qu’est la mort, de ce qu’il y a derrière – si quelque chose il y a –, de ce que veut dire « croire », de ce qu’est la miséricorde dans ce monde si sombre. Sa foi vacillante le questionne, et la connaissance doit en rétablir l’équilibre.

« Pourquoi ne puis-je tuer Dieu en moi ? ». Le chevalier souhaite que Dieu lui parle, qu’il lui fasse un signe, lui montre son visage. Mais la Mort lui répond simplement que « Dieu se tait », car il n’y a rien à dire. Le silence de Dieu souligne la vacuité totale de la mort : elle ne cache aucune substantialité, aucune réalité matérielle ou intelligible, aucun savoir ; la mort est un néant, un non-être. Le Septième Sceau interroge l’homme sur l’angoisse de sa propre mort, sur la peur de ce néant et le besoin de se raccrocher à ses espoirs. « À notre crainte il nous faut une image. Et cette image, nous l’appelons Dieu ».

Puisque la Mort maintient qu’elle ne sait « rien », puisque Dieu reste muet, le chevalier se tourne alors vers les hommes. Chez les pécheurs, il cherche un moyen de rencontrer le diable afin de le questionner à son tour. Une jeune femme, condamnée au bûcher pour sorcellerie, lui répondra simplement : « Tu peux le voir quand tu veux ». Une phrase décisive qui pose la question de l’attente : doit-on attendre un signe de Dieu (ou du diable), comme le chevalier, ou plutôt est-il là, partout, tout le temps, à condition qu’on veuille vraiment le voir ? Et encore : doit-on chercher la beauté et le sens des choses dans une vie ultérieure, ou plutôt ici et là, partout, tout le temps, à condition qu’on veuille vraiment ouvrir les yeux ?

La Mort vous va si bien

Bergman donne à la Mort un rôle de confesseur, qui écoute la tourmente des hommes comme ultime rédemption avant de les emporter. Cette symbolique est d’autant plus appuyée lors de la scène où le chevalier se confie à la Mort derrière une grille, en contre-plongée, tel un fidèle dans un confessionnal. Mais le spectateur, comme le chevalier Antonius Block, se rend compte progressivement que ces questions existentielles ne trouvent jamais réponse. Néanmoins, le simple fait de les poser est déjà suffisant pour en être bouleversé.

Au-delà du personnage à part entière, la mort contamine l’atmosphère, envahit les esprits et les discussions. La mort est partout, on la sent, on la touche, on la voit et on entend son long râle traverser les allées. On joue au théâtre avec des masques de squelettes, on rencontre des cadavres sur la route, on torture des femmes pour éloigner le Malin, on peint des fresques de la « Danse Macabre », et enfin on propage la rumeur de l’arrivée de la peste noire. « Une tête de mort les intéresse plus qu’une femme nue », puisque les gens voient le Mal comme une punition divine, et jouissent de cette souffrance pour plaire à Dieu. Car on craint le Jugement Dernier, on craint l’Apocalypse, et on ferait tout pour y échapper, jusqu’à sombrer dans le fanatisme.

Bergman souligne l’insalubrité des temps médiévaux, quitte à paraître caricatural et anachronique : immoralité, débauche sexuelle, maladie, infirmité, flagellation, sueur, puanteur, meurtres, tortures, boue. Une atmosphère sale et mortifère théâtre de l’humanité pécheresse. Si Dieu existe, comment a-t-il pu vouloir cela ? Comment expliquer l’existence de la peste, sans doute le mal ultime, si Dieu nous aime ?

Par ailleurs, on peut interpréter l’arrivée de la peste comme métaphore de la mort qui arrive inéluctablement, dont le délai qui nous en sépare est comme le délai que la Mort offre au chevalier le temps d’une partie d’échec. Le temps de regarder la peste arriver, de regarder la mort arriver, pour enfin détourner les yeux du néant abyssal de l’au-delà et peut-être, pour une fois, pour une dernière fois, apprécier les choses d’ici-bas. Et en voir la beauté absolue. Et écouter tout ce que la vie a à nous raconter. En d’autres termes, la quête stoïcienne du chevalier se métamorphosera en retrouvailles avec un hédonisme perdu. La fermeté de l’âme qui scrute le ciel retrouvera toute sa vitalité dans l’appréciation de fraises, de lait, et de choses simples.

La danse des rêveurs

Malgré ses nombreuses rencontres, Antonius Block est incontestablement seul. Tout comme il est l’unique personnage à voir la Mort suivre son cortège, il semble être aussi le seul à se questionner. Son écuyer (Gunnar Björnstrand, qui incarne à merveille le vieux briscard désabusé) est aux antipodes d’Antonius, éternel cynique préférant jouir des plaisirs du corps plutôt que de torturer son esprit. Et quant au couple d’acteurs de théâtre (les remarquables Nils Poppe et Bibi Andersson), ils sont le miroir inversé du chevalier : eux ne se posent aucune question, ne s’inquiètent pas du futur ou de la mort, mais vivent au jour le jour en souriant à chaque bise de vent, avec une naïveté et une insouciance infantiles.

Le thème du théâtre est omniprésent dans l’œuvre d’Ingmar Bergman, ici mis en parallèle avec la religion : ce sont comme deux théâtres, sauf que le second n’en est pas conscient. Les acteurs sont méprisés par les foules pour vivre dans la fiction et « hors du monde » ; les fidèles sont tout autant dans l’illusion et hors de ce monde, en ne vivant que dans la perspective de l’au-delà.

Après sa vision de la Vierge Marie, le mari dit à sa femme : « Tu ne me crois pas, mais c’est la réalité. Pas celle que tu vois, mais une autre réalité ». Oui, il y a toujours chez le cinéaste suédois une profonde réflexion sur le dualisme réel-imaginaire, dont il aime souvent brouiller les frontières. Dans le couple, c’est la femme qui incarne le réel, et le mari l’imaginaire. Celle-ci lui rétorque à plusieurs reprises « Toi, avec tes idées » (fantaisier en suédois, signifiant donc, plus qu’« idée », la « fantaisie » et le « fantasme »), avec un sourire moqueur.

Pour autant, chez Bergman, c’est toujours le rêve qui triomphe (Fanny et Alexandre, Les Fraises sauvages), parce qu’il est si humain, face aux cyniques et aux pessimistes. À l’image du couple d’acteurs, son cinéma se range du côté de la pulsion de vie qui ouvre la porte sur la richesse du monde, là où ceux qui, comme le chevalier Antonius, sombrent dans la pulsion de mort ne trouvent derrière cette porte rien d’autre qu’une pièce vide et obscure. Un dualisme sublimé, on ne le soulignera jamais assez, par des noirs et blancs somptueux, aussi contrastés et purs que les cases d’un échiquier.

Le Septième Sceau, c’est enfin un final inoubliable.

Difficile de ne pas être à jamais hanté par ce couloir aux allures de tunnel, dans lequel le regard des personnages se perd et par où la Mort surgit. Un tunnel à l’image de ce long voyage en roulotte, à l’image de cette longue introspection, de cette longue danse finale sur la colline et de ce sublime regard face-caméra des personnages, attablés, qui contemplent apaisés l’inéluctabilité de leur destin, la Mort, enfin là, prête à les emporter. Et un peu plus loin, découvrir que le couple d’acteurs est sauf, avec leur bébé qui nous rappelle que la mort des uns permet la continuation de la vie des autres, que les êtres se croisent dans l’écoulement éternel du monde.

Ingmar Bergman est un grand rêveur, qui par l’obscurité et la violence de ses œuvres parvient toujours, miraculeusement, à faire vaincre l’espoir et l’optimisme. Le Septième Sceau questionne beaucoup et ne répond presque jamais. Et bien souvent dans la vie, on ne retient que les réponses sans même se rappeler des questions. Revoir ce film ne permet pas d’y voir plus clair, mais il permet au contraire de se souvenir de ces questions existentielles qui, si elles ont de quoi donner le vertige, méritent d’être répétées encore et encore, aussi inlassablement que Bibi Andersson et ses « Toi et tes visions » répétés à son mari jusqu’à la dernière seconde, nous arrachant un ultime sourire volé.

[Article à retrouver sur Cineseries-Mag]