Il s'agit d'une adaptation très fidèle de la nouvelle de Vercors. Melville a simplement rajouté un effet d'ouverture et de fermeture qui rend hommage au premier roman de la résistance : une première scène montre un homme donner une valise à un autre homme, visiblement sous l'Occupation. Le deuxième ouvre la valise, y trouve des exemplaires de Combat et de Franc-Tireur, et un exemplaire du livre en édition originale (tirée seulement à 300 exemplaires reliés main). Il l'ouvre. A la fin, gros plan sur une main qui referme le livre sur le mot "Fin".

Le film est fauché, j'ai rarement vu une aussi petite équipe de tournage. La plus grande partie du film se passe dans le salon de la maison ; il y a quelques rares scènes en extérieur (quand Werner croise la nièce avec son chien, quand il visite Paris). Ces scènes font parfois un peu maladroites, car la lumière y est moins maîtrisée que dans les scènes du salon. Il y a aussi cette scène où Werner est sur son char, regardant la cathédrale de Chartres, puis guide le canonnier, et où pour signifier les coups de canon, la caméra tremblote : effet très "petit budget".

Un film fauché, mais aussi un film lent. Il faut du temps avant que Werner n'entre en scène. Le centre du film repose beaucoup sur ses monologues. La musique d'Edgar Bischof conduite par Paul Bonneau jure un peu, tant elle surdramatise tout : on voit Werner boutonner son ceinturon, et on a l'impression, à entendre la musique, d'avoir affaire au point culminant de Titanic. Les flashbacks où Werner parle en allemand à ses camarades de Paris sont en allemand non sous-titré, explicité ensuite par le retour au temps du récit, parti-pris austère, juste et un peu rébarbatif, un peu comme ce film.

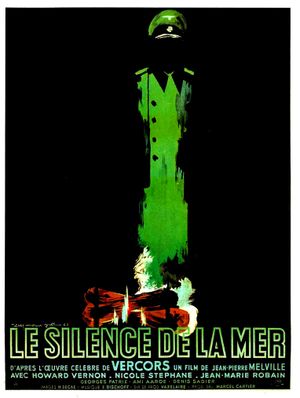

Un film fascinant enfin, ne serait-ce que pour la première apparition de Nicole Stéphane, cet être androgyne aux yeux de feu dont tous les gros plans sont à tomber par terre. Voilà ce qui manque aux actrices mignonettes d'aujourd'hui : derrière le visage, une présence brûlante qui modèle l'expression. Howard Vernon est parfait, tant pour son visage taillé à la serpe que par sa diction maladroite, quoique réfléchie. Il n'y a que l'acteur qui joue l'oncle, Jean-Marie Robain, dont je sois moins convaincu, car on sent qu'il n'a pas l'âge qu'il est censé jouer (sauf dans ce magnifique plan où sa silhouette émerge de l'encadrement noir de la porte), et sa diction en voix-off n'a rien de celle d'un vieillard, elle a quelque chose d'un peu trop littéraire, de pas assez paysan/concret.

La mise en scène est de facture classique, peu d'audace, mais c'est le prix à payer pour suggérer l'impression d'immobilité, sauf ce travelling avant sur le visage de Werner au moment où il dit adieu, et (désolé d'y revenir) ces gros plans sur le visage de Nicole Stéphane.

Un film qui relève du film d'auteur, qui réussit son ambition d'adapter fidèlement son objet de départ. N'y cherchez pas la patte melvillienne ultérieure, cependant.