En 1977, le film catastrophe s’essouffle. Parmi les jalons, L’aventure du Poséidon, Tremblement de terre et La tour infernale sont passés par-là quelques années plus tôt. En revanche, le thriller politique et/ou parano est à son apogée : Les trois jours du condor, A cause d’un assassinat ou Le dossier Odessa font partie des incontournables. C’est le moment que choisit James Goldstone pour faire Rollercoaster, un film à la croisée des genres, à la fois ancrée dans le film catastrophe, l’enquête policière et le thriller paranoïaque. C’est cette dimension volontiers hybride qui lui confère une place toute particulière.

C’est l’histoire d’un jeune terroriste (Magnifique et troublant Timothy Bottoms, célèbre pour Johnny s’en va-t’en guerre ou The last picture show) qui pose des bombes sur des manèges et exige qu’on lui verse un million de dollars sous peine de poursuivre sa vague d’attentats. Afin de mener à bien cet échange, il choisit de s’entretenir avec Harry Calder et seulement lui, un agent d’assurance chargé de la sécurité des fêtes foraines. Et le film ne révèle rien de plus à ce sujet. Contrairement à McClane dans Une journée en enfer, qui était choisi par Simon par esprit revanchard (il avait tué son frère), Calder est choisi par le terroriste (sans nom) uniquement parce qu’il lui semble digne de confiance. Il y a quelque chose d’assez beau, original, quasi romantique dans leur relation à distance (par radio, comme McClane et Al Powell dans Piège de cristal, dans une autre dimension, évidemment) basé sur un respect d’écoute mutuelle. Et Bottoms est parfait en terroriste froid, implacable, sous ses airs de premier de la classe. Il est à la fois flippant et très attachant, par son calme, son honnêteté, son intelligence. C’est un méchant hyper ambigu, comme on les aime, en somme.

Le toboggan de la mort est surtout un film de lieux. Magnifique idée que de situer une grande partie de l’action du film dans des décors de parc d’attractions. Trois décors, plus précisément – Et si Le toboggan de la mort était la matrice de deux succès colossaux des années 90 ? Jurassic Park d’abord, qui se déroule entièrement dans un décor de ce genre et c’est d’autant plus troublant que le film de Goldstone rappelle constamment le cinéma de Spielberg, dans sa construction et sa narration, pas si loin de Jaws, en fait – Et renforcé par la superbe bande-son signée Lalo Schifrin, qui par son hybridité dissonante, évoque ce que pouvait aussi faire John Williams, dans le mélange de légèreté festive et stridences angoissantes. Speed, ensuite : Car c’est surtout un très beau film de suspense, une version down tempo du film de Jan de Bont, qui se déploie aussi avec un poseur de bombes, sur trois temps et trois lieux parfaitement identifiés.

Ces trois lieux, trois parcs d’attraction sont les suivants : L’Ocean’s view park & le King’s Dominion, tous deux situés en Virginie. Et le Six Flags Magic Mountain, en Californie. Ce dernier est par ailleurs célèbre pour pour son grand-huit, le Revolution – qui sert de décor au dernier quart du film – qui fut le premier à offrir un looping vertical. Ce qui est très beau, très réussi c’est que le film se laisse chaque fois gagner par l’esprit, l’ambiance du lieu dans lequel l’action se déploie. La nuit terrifiante du premier, l’aspect neutre et automnal du second, puis la respiration rock et solaire du dernier. Jusqu’aux montagnes russes des parcs, elles-mêmes : l’architecture horrifique du premier, la ligne droite interminable du second, la beauté tentaculaire du dernier. Comme si quelque part, il racontait un peu de l’état d’esprit de son terroriste, de son humanisation – de sa folie – qui le conduit à sa chute. C’est quand il sort de ces décors de manèges, que Rollercoaster s’avère d’ailleurs moins intéressant.

Il faut le voir prendre son temps pour s’accaparer chacun des lieux et chacune des situations. A ce titre, les quinze (quasi)mutiques premières minutes sont merveilleuses : Avec la mise en place du dispositif, sa façon de saisir l’ambiance du parc, son aspect répétitif, jusqu’au déclenchement de l’attentat, traversé par une vision horrifique assez inédite : Gamin, j’étais très choqué par la violente chute des wagonnets puis par l’étalage de cadavres enveloppés dans des draps noirs. C’est très concret, très organique. Dans le second parc, le film nous fait traverser chacune des attractions essentiellement au moyen d’un échange par radio. Et dans la dernière partie, la séquence de déminage, saisie en temps réel, est un pur sommet d’angoisse. Toute cette attention aux gestes, aux actions, au temps, je l’avais terriblement oublié. A noter que le film capte assez bien la foule. Comme s’il avait « volé » les images – notamment lors du concert des Sparks. Par moment j’ai l’impression d’être dans Play Misty for me, de Clint Eastwood. Quant à la mécanique, diaboliquement efficace, du récit, elle convoque un autre film de la même époque – et aussi avec Clint – à savoir L’inspecteur Harry, de Don Siegel. C’est d’autant plus étonnant que notre héros, incarné par George Segal, se prénomme Harry.

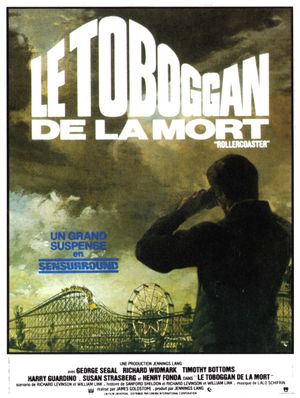

J’adore ce film. Difficile de le dire autrement : C’est un film que je relie à mon enfance, que j’ai bizarrement (car personne ne connaissait ce film) autant regardé que les Die hard cités plus haut, je pense. Mais le temps faisant son cruel office, j’ai fini par l’oublier. Croyant même que je ne l’aimerais plus, que ça devait être un gros nanar – Il n’est pas aidé par son titre français, en même temps. Sa réédition a provoqué en moi beaucoup d’excitation mais je n’y croyais pourtant pas plus que ça. J’ai donc attendu. Jusqu’à aujourd’hui. Pour constater que oui, j’adore ce film, comme quand j’étais gamin. Et le plus important à mes yeux : James Goldstone filme super bien les manèges, qu’on soit ou non dedans. On voit beaucoup les mécanismes, les rails, l’assemblage, les rouages, les écriteaux, le fonctionnement. Donc je l’adore en grande partie car je ne vois pas d’autre film ayant si bien filmé les montagnes russes de fêtes foraines.