C'est un film extraordinaire. Beau comme une danse avec la nuit, baroque et flamboyant. Et vivant, tout le temps vivant. C'est un film sur la mort, et donc un film sur la vie - sur les tous derniers mouvements avant d'entrer l'ombre et donc les plus vifs, les plus incarnés.

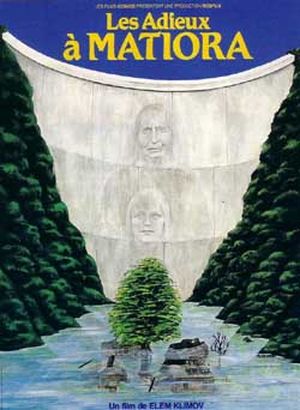

Il y a cette île, sa tranquillité, Matiora, et tout de suite on comprend que quelque chose se prépare, quelque chose d'une fin : les maisons brûlent, le brouillard s'épaissit, l'eau monte. L'île sera enfouie sous les eaux pour les besoins d'un barrage. Dans quelques jours, les souvenirs, les tombes, les arbres, ne seront plus.

Alors Klimov filme ces quelques jours. Il filme des hommes qui marchent et qui doutent et qui s'obstinent. Mais jamais il ne les oppose. C'est ce qui est magnifique. Ce n'est pas les vieux contre les jeunes. Ce n'est pas le monde primitif contre la civilisation. Ce n'est pas la nature contre les bâtisses de brique. Non, Klimov est beaucoup trop génial et beaucoup trop baroque pour ne faire qu'opposer, pour ne faire que cloisonner. Sa force d'expression est trop forte. Ses plans débordent de cinéma, de foi, de complexité. Il est de l'art pur, enfant de la beauté, pour le triomphe des arbres. Il n'oppose pas les hommes de Matiora, enfants d'une même racine. Il les superpose. Il les interroge. Chez ceux qui veulent rester et ceux qui veulent partir, il y a cette même interrogation, cette même question qui brûle : comment vivre à présent ? Vivre accroché au souvenir de l'espace, aux tombes, à la vérité du lieu - ou traverser la rive pour la ville nocturne ?

Sans doute que l'immense beauté du film, et l'immense émotion qu'il procure, ne tient qu'à une scène : les hommes et les femmes de Matiora dansent, tous ensemble, la nuit tombe, ils courent se baigner dans l'eau qui les recouvrira. L'atmosphère, c'est la fête. On fête quelque chose, c'est la mort du lieu comme renaissance. La mort, le film n'en a pas peur. Il plonge dedans, il s'y confronte. C'est une fête de fin du monde. On danse autour du chaos, on en dessine les contours, on se moque de lui, on joue avec. On exalte l'eau, l'air, le feu. Les éléments se déchaînent. Et on se dit : comment vivre ?

Plus le film avance, pourtant, plus cette impression de fête diminue, et plus la question qui tiraillait les hommes évolue. Quand le chaos triomphe enfin, ce n'est plus "comment vivre ?", mais "est-ce que je vis ?". Est-ce que moi qui bouge encore, je bougerai quand mes souvenirs seront sous les eaux, quand la terre où je suis né aura enfin disparu ?

Quelques plans de fin : la brume, sur une barque. L'ivrogne hurle : "Matiora ! Matiora !". Sur la torche, le feu s'est éteint. On voit un arbre. On voit un visage qui émerge du noir, celui de la vieille femme qui ne voulait pas partir. Pour la première fois, elle regarde vers le haut, alors que tout le film ses yeux étaient à la terre. Cette terre, elle ne la regarde plus. Comme si elle était consciente de sa disparition, de son engloutissement. Comme si elle était engloutie avec elle : regardant en haut, vers la surface, vers les cieux, enfin. Comme morte avec son île, avec sa terre - celle qu'elle n'aurait jamais pu quitter.