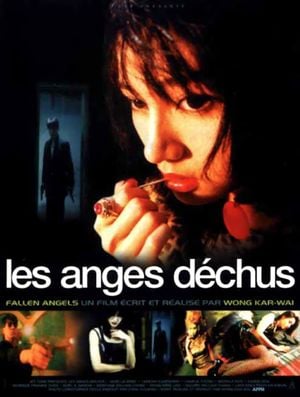

Avec ce film, Wong Kar-wai atteint à mon sens l'apogée de ce qui fait son génie, et qu'on voyait déjà s'ébaucher dès As Tears Go By, mais de manière plus précise dans le lumineux Chungking Express l'année précédente.

Il lance la production des Anges Déchus en se basant sur une troisième histoire écrite pour Chungking Express mais au final coupée du film ; Les Anges Déchus se veut donc comme la face cachée de ce diptyque sur Hong Kong, son revers sombre.

De fait le film se distingue clairement de son grand frère de par sa radicalité, autant sur le fond que la forme : un récit complètement décousu, prenant exclusivement place de nuit, s'accrochant d'un protagoniste à l'autre au fur et à mesure des errements de la caméra monomaniaque qui filme tout en grand angle, refuse de se poser ; évoquant une démarche documentaire, un format qui privilégie le grand angle afin d'être prêt à s'adapter à tout instant, éviter de faire le point pour mieux s'adapter à la nécessité de l'instant.

Et en effet on ressent se dégager du film une énergie singulière, une spontanéité organique qui nous mène d'une scène à l'autre avec naturel, alors même que le récit se perd dans des péripéties qui n'auraient jamais leur place dans une histoire à la construction plus habituelle... Les Anges Déchus s'éprouve comme une musique d'improvisation ; une symphonie déchaînée qui n'a pas peur de s'engager dans les sentiers les plus dissonants, s'intéressant seulement à capter l'essence brute sous le vernis des sons, et ici, des images, à la vie.

Wong Kar-wai, comme un sculpteur l'argile humide ou un poète les mots, pétrit la matière cinématographique : c'est la texture même de l'image qui déborde à l'écran, dans ces lumières néons baveuses qui se fixent au grain de la pellicule, ou de la VHS quand le personnage muet de Kaneshiro se filme seul chanter une chanson de cantopop ; c'est la chair du temps, qu'on étire tantôt – dans cette scène sublime où il frôle la fille qu'il aime –, pour mieux la comprimer dans cette course en moto exaltée avec cette même fille sur le périph hongkongais ; enfin la chair du corps, hurlant et crachant la vie, quand elle bouffe sous la contrainte de kilos de glace, quand elle se fait frapper et qu'elle frappe en retour dans une rixe de bar, quand elle vibre de jouissance et de désespoir, solitairement étendue sur le lit de celui qu'elle aime, quand elle se fait transpercer par les balles, quand elle se fait malaxer – comme ce porc que masse Kaneshiro à grands coups de pied –, quand elle marque sur un bras son amour d'un coup de dents...

Si bien qu'à la fin c'est un tel débordement de sensations et d'émotions qui vient de s’abattre sur nous qu'on ne sait plus bien ce qu'on ressent ; la joie d'une nuit de péripéties avec la fille qu'on aime d'un amour non-réciproque, la nostalgie de se souvenir par les images tournées sur caméscope notre père cuisiner un steak, la tristesse de la solitude dans l'immensité d'une mégalopole fourmilière, l'exhalation de la poursuite et du combat, la résignation et l'abandon de la mort héroïque sous les balles, le plaisir de croquer à grande bouchée un burger, et finalement la mélancolie et la chaleur nous irradiant, serré contre ce corps vaguement inconnu, en moto, un matin humide, sur le périph, alors que l'aube se lève lentement au loin, et regarder ce corps, réalisant qu'au fond, ce dont on avait besoin, c'était Seulement Lui