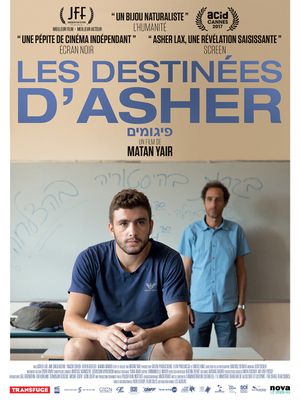

Asher n’est autre que lui-même, à la ville comme à l’écran. Asher Lax, fils d’un dresseur d’échafaudages, ici incarné avec beaucoup de justesse et de sensibilité par Yaacov Cohen. Asher, habitant de la petite ville de Herzliya, au nord de Tel Aviv, tout comme le réalisateur, Matan Yair. La maison d’Asher, à l’écran, est la maison d’Asher, à la ville, tout comme l’établissement scolaire qu’il fréquente.

C’est pourtant une fiction que le réalisateur israélien va mettre en place dans son premier long-métrage : une histoire d’écartèlement. Écartèlement entre un héritage paternel, naturel, évident, puisque le père d’Asher, Milo, veut voir son fils reprendre son entreprise, d’autant qu’il sent la fragilité commencer à lézarder son propre corps. Cette exigence donne lieu à de belles scènes, fortes, tendues, qui ne sont pas sans évoquer, littérairement, certains affrontements entre Julien Sorel et son père menuisier, dans « Le Rouge et le Noir », et cinématographiquement « Padre Padrone » (1977), des frères Taviani, quant à la tyrannie qu’un père prétendrait exercer sur son fils en le retirant de l’école. L’école, justement. Première rivale des parents dans le cœur de l’enfant, du moins lorsque les adultes prennent le parti de jouer l’opposition. C’est elle qui, ici, tardivement - puisque au niveau du lycée et de classes particulières, mises en place à l’intention des élèves jusqu’alors en échec -

, va parvenir à se frayer un chemin jusqu’à l’esprit d’Asher, grâce à l’intercession d’un professeur de littérature, qui lui propose un autre héritage, plus immatériel mais tenant de la fondation.

La réalité opère ici un retour, puisque c’est justement en tant qu’enseignant de littérature auprès d’élèves jusqu’alors en rupture que le réalisateur a fait la rencontre d’Asher Lax et n’a voulu que lui pour incarner son propre rôle. Or, croisant la question de l’héritage, c’est bien une histoire de fascination qui sera mise en place ici : fascination d’un jeune homme bouillonnant de forces plutôt explosives pour un enseignant à la personnalité opposée, magnifique Ami Smolarchik, sorte de Pierre Richard non comique, plus effilé et encore plus lunaire ; fascination de cet enseignant pour un élève dont il pressent la richesse, la subtilité, mais aussi la douleur sécrète, et pour lequel il souhaiterait pouvoir changer le cours des choses...

Mais précisément, le réel n’en finissant pas de faire effraction et le hasard s’arrogeant toujours le droit de saccager ce que l’on anticipait, cette première réalisation cinématographique de Matan Yair abordera aussi le thème du deuil, amorcé par l’objet des cours de celui que tous ses élèves appellent Rami, puisque son enseignement l’avait reconduit vers « Antigone » : comment rendre hommage à un mort de la façon la plus vivante et la plus fidèle qui soit : en veillant à ce que son corps reçoive les hommages funèbres, à ce qu’une photo de lui soit exposée parmi celles des humains qui ont encore la chance d’être en vie...?

« Les Destinées d’Asher » méritent bien leur pluriel, plusieurs voies s’offrant effectivement, et sur plusieurs plans, au héros de la fiction comme de la réalité. À commencer par celle qui lui permettra d’oser enfin poser à son père les questions qui le minent depuis l’enfance, en une clausule éblouissante...