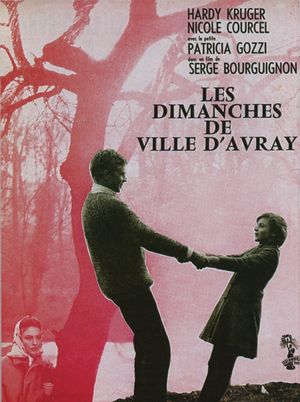

La première séquence de Cybèle ou les Dimanches de Ville-d'Avray ne laisse absolument pas présager ce qui suivra. Dans un montage éclaté et chaotique, on y voit un pilote d'avion de chasse foncer sur une petite fille, dans ce qui ressemble à un accident en Extrême-Orient. Sans doute s'agit-il d'une réminiscence du protagoniste interprété par Hardy Krüger, qui aurait donc involontairement tué une enfant en Indochine. Cela constitue en tous cas le seul élément de contexte dont on dispose pour comprendre l'état de Pierre, survivant du crash mais souffrant d'amnésie et probablement d'autres séquelles post-traumatiques. Au temps présent, on le voit avec son amie infirmière qui lui semble entièrement dévouée, tendre, amoureuse et compréhensive. Alors qu'il la raccompagne à la gare de Ville-d'Avray, il rencontre de manière fortuite une petite fille de 10 ans, Françoise (un faux nom), abandonnée par son père dans un orphelinat religieux : l'image de cette enfant et le parallèle avec celle qu'il pense avoir tuée à l'autre bout du monde seront le point d'ancrage d'une relation extraordinaire, forcément surprenante, entre les deux. À la faveur d'un quiproquo le confondant avec le père, une amitié aussi forte que sincère se noue, et tout le film aura pour objet l'étude de ce lien unique fait d'amitié intense et de complicité pure.

Évidemment, cette réunion de deux êtres souffrant de deux formes distinctes de solitude ne se fera pas sans échos scandaleux au sein de la communauté. Sans jamais chercher à alimenter frontalement l'opprobre, en ne se laissant à aucun moment aller à des divagations psychologisantes, Serge Bourguignon esquisse un portrait d'une tendresse incroyable. La clé de voûte du film, ce qui en sous-tend tout l'intérêt et en constitue tout le sel, porte sur la nature ambivalente de cette relation. S'il s'agissait de son véritable père, tout le monde y verrait un acte d'amour filial et paternel, personne n'y trouverait quoi que ce soit à redire. C'est d'ailleurs ce sur quoi porte l'essentiel du film, qui se concentre sur cette complicité déroutante sans jamais évoquer l'inceste, et en reléguant la vindicte populaire au dernier temps du récit — qui très clairement ne se termine pas sur un happy end, mais laisse bien loin la thématique du bouc-émissaire et de l'animosité des foules d'un Panique (Julien Duvivier, 1947) ou d'un Furie (Fritz Lang, 1936). Le thème de l'injustice, lui, en revanche, est bien présent, avec comme un soupçon de parenté avec l'excellent film de Tony Richardson, Mademoiselle (1966).

Pour asseoir cette relation étrange entre un adulte de 35 ans et une enfant de 25 ans sa cadette, il y a d'un côté un personnage d'enfant étonnamment adulte, avec une composition très contrastée de la part de la toute jeune Patricia Gozzi (très singulière, hors des sentiers tracés par les canons de l'enfant mature), et de l'autre un adulte présentant un certain nombre de faiblesses qui détériorent sa relation avec sa petite-amie. C'est sans doute peu crédible sur le papier, mais cet amour pur bâti sur une confiance mutuelle et une complicité enfantine, on y croit naturellement, facilement. Il faut aussi noter la présence importante de deux personnages secondaires ayant bénéficié d'un soin appréciable dans leur écriture : la femme de Pierre, donc, à l'origine tout à fait ignorante de son autre relation, et un ami bienveillant figurant dans un cercle proche.

Ainsi voit-on essentiellement ces deux personnages esseulés errer chaque dimanche autour d'un étang, plongés dans leur complicité comme dans un monde imaginaire. L'ambiance est plutôt morose (la tonalité rappelle celle de Jeux interdits de René Clément sorti 10 ans plus tôt) en dépit de leur bonheur apparent, et la figure de l'enfant perdu oscille de manière très étonnante entre les deux. Le passif particulièrement flou de chacun (le manque d'informations est sans aucun doute volontaire, faisant des deux un duo de naufragés échoués on ne sait où) invite à aborder cette accointance indépendamment du reste, en se focalisant sur l'instant présent. On pourrait peut-être juste regretter quelques passages au symbolisme un peu trop épais, comme notamment lors de la séquence du repas d'amis au cours duquel Pierre s'amuse avec un verre, conduisant à une vision déformée de son entourage.

Personne n'aurait l'idée, il me semble, de filmer une telle chose aujourd'hui. Malgré la pureté platonique de leur relation, on suspecterait une myriade de mauvaises intentions. Pourtant, Cybèle ou les Dimanches de Ville-d'Avray reçut l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et jouit d'un très grand succès aux États-Unis ainsi qu'au Japon. Sans doute que le positionnement du film au sein du cinéma français des années 60, vu d'aujourd'hui en tout état de cause, y est pour beaucoup : c'est un objet qui ne rentre pas dans les cases que l'on reconnaît classiquement, ni cinéma populaire, ni émanation de la Nouvelle Vague. En résulte un rapport encore plus complexe à l'œuvre, qui propose quoi qu'il en soit une vision très intéressante de détresses affectives croisées, baignant dans un isolement social qui n'empêche pas l'émergence d'une relation d'une pureté cristalline, loin des scandales.

http://je-mattarde.com/index.php?post/Cybele-ou-les-Dimanches-de-Ville-d-Avray-de-Serge-Bourguignon-1962