Film finement baroque.

C’est d’abord le récit qui adopte une technique de destins parallèles finissant dans un climax attendu par en partager un commun. Avec ses différentes variantes, la technique est héritée des chroniques, du théâtre brechtien, des pièces de Shakespeare ou de bien autres choses encore. Au cinéma, les destins croisés ne sont pas inédits alors que le principe du montage alterné a façonné sa grammaire et son histoire : si on en reste aux destins parallèles partageant une temporalité et un espace communs, Street Scene de King Vidor, par exemple, ou Went the Day Well?, mettaient ainsi en parallèle différentes aventures urbaines.

Plus tard, ce type de récit reviendra périodiquement à la mode : alors que (de mémoire) la science-fiction des années 50 en faisait déjà usage pour montrer les effets d’une invasion au sein de la population d’une même ville (Body Snatcher, Le Village des damnés, Them!, Le Jour où la Terre s’arrêta…), le mélodrame (genre ô combien baroque), bientôt suivi par sa variante télévisuelle (le soap), l’adoptera dès les années suivantes (Les Plaisirs de l’enfer, notamment, mais aussi, la même année, La Toile d’araignée, et plus tard, La Vallée des poupées). Dans les décennies suivantes, ce sont les films catastrophes qui mettront le procédé à profit (c’est très utile pour multiplier les courtes apparitions d’anciennes vedettes : on pense à Fred Astaire dans La Tour infernale ou à Ava Gardner dans Tremblements de terre). Enfin, c’est bien entendu Tarantino qui joue pour ainsi dire presque toujours dans ses films avec les destins croisés et qui en relancera la mode dans les années 90.

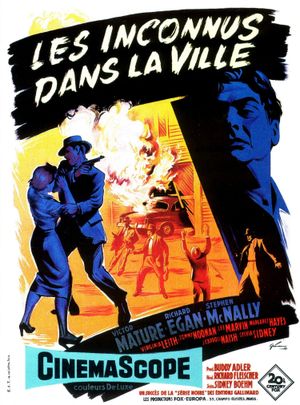

Le baroque, ensuite, concernant la forme, pour le coup, inédite, du film de Fleischer. On adopte ici le Technicolor et le Cinémascope, une première pour ce type de films

Commentaire complet à lire sur La Saveur des goûts amers

——————————————————————

À retrouver sur La Saveur des goûts amers :

En rab :