Le problème inhérent au film d’épouvante a toujours été celui de la lisière : dans la littérature fantastique, on définit ce genre par son incapacité assumée à opérer un choix entre une explication rationnelle et l’intervention réelle du surnaturel ; le lecteur en ressent un malaise duquel peut sourdre une peur autrement plus possessive que les frayeurs occasionnelles face au défilé des monstres et des cadavres coutumiers de l’horreur carnavalesque.

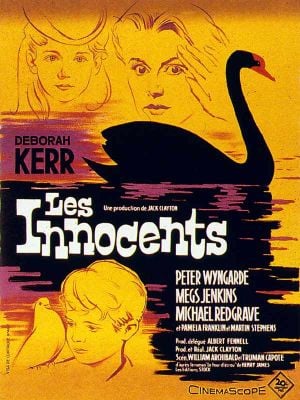

La lisière est ce point de bascule à partir duquel le spectateur sera en mesure de définir la nature anormale de ce qu’on lui présente. Pour que la fascination opère, il est ainsi nécessaire de gommer toutes les marques possibles de manichéisme, et de cultiver l’art subtil de l’ambivalence. Un oncle qui semble soucieux du sort de ses enfants pour s’en débarrasser de la manière la plus franche, une gouvernante qui rassure tant qu’elle semble imposer le déni, des enfants angéliques au point d’en devenir inquiétants, une demeure qui a tout du château hanté mais peut aussi se présenter comme un Eden bucolique… Les exemples abondent dans Les Innocents, récit malfaisant au titre particulièrement bien choisi.

Pour mieux garantir la porosité de la frontière, rien de tel que le choix du point de vue. Ce sera celui de la nouvelle arrivante, censée assurer la garde des enfants, et à qui on a bien pris soin de préciser qu’elle serait seule à en assurer la charge. L’entretien d’embauche est éloquent : l’employeur, oncle désintéressé des deux orphelins, veut surtout s’assurer une tranquillité totale et confère à Miss Giddens une responsabilité totale, qu’elle transformera presque malgré elle en tyrannie.

Car la grande question reste celle de la découverte de cet univers, qui joue habilement des clichés inhérents au roman gothique : le manoir, le silence, les secrets, le passé, tout ne se révèle que par fragments, et les zones d’ombres, multiples, sont autant d’occasions données à la nouvelle venue d’écrire sa version des faits. (L’oncle ne lui demandait-il-pas en préambule « Do you have an imagination ? » ?). Rivé à son point de vue, le spectateur n’a d’autre choix que de partager ses soupçons et de se laisser gagner par les visions qui sont les siennes.

Car outre un récit habilement distillé au fil duquel on finit par ne plus faire confiance à personne (ni à la gouvernante, trop prompte à qualifier de « nonsense » n’importe quelle question, ni aux enfants trop secrets, ni, bien entendu, à la paranoïa croissante de Miss Giddens), c’est bien le style qui va prendre en charge la dérive des perceptions.

Lorsqu’elle arrive sur les lieux, Miss Giddens se retrouve dans un lieu trop solaire pour être réel (le directeur de la photo fit même repeindre certains arbres pour cette scène), et qui se présente de manière ostentatoire comme un tableau au réalisme incertain : la jeune fille apparait dans le reflet de l’eau, les fleurs se fanent au contact de la main, et les sourires sont si bienveillants qu’ils pourraient sembler supplier.

Dans cette première approche, le point est fait sur la protagoniste : la caméra passe derrière des troncs, le cadrage impose des roches au premier plan, mais c’est Miss Giddens qui est nette. Or, à partir du moment où elle entre dans la demeure, les courtes focales, particulièrement impressionnantes, vont systématiquement égaliser les échanges et le décor lui-même : tous les interlocuteurs sont parfaitement visibles, et le décor, sublime, toujours honoré de la mise au point.

Ici se joue la subtilité troublante d’une autre expérience de la lisière, visuelle cette fois : alors que le récit propose une vision subjective, celle de Miss Giddens, le regard porté par Clayton prend un soin maniaque à imposer une vision d’ensemble. Claire, vaste, estivale, dans laquelle les spectres ont pratiquement la même place que les vivants, au point qu’on finira par douter l’existence des seconds autant que des premiers.

On pourrait presque parler d’empathie focale : pour les personnages, d’abord, ce qui permettrait de comprendre qu’au-delà du regard embrumé de Miss Giddens, on peut ressentir de la peine pour un garçon souffrant du désamour d’un oncle qui aurait pu être un père de substitution, d’une jeune fille rêveuse aimant à danser au bord de l’eau, voire d’amants décédés qui vivaient leur passion loin d’une société puritaine et coercitive.

Cette inversion vertigineuse conduit tout le récit, et justifie des visions de plus en plus noires et radicales, que nous attribuons dès lors à la subjectivité grandissante, parce que tyrannique, de Miss Giddens. Sans qu’il soit pour autant possible de savoir si elle est due à sa propre folie ou sa rencontre avec de réelles forces du mal. La maison devient le personnage principal, au gré d’angles expressionnistes splendides, comme on peut les voir chez Welles, depuis des escaliers, dans des profondeurs de champ vertigineuses, et qui inspireront probablement Wise lorsqu’il visitera son propre château hanté dans La maison du Diable.

En résulte ce double final, avec chaque enfant, d’une terrible puissance : la jeune fille avoue son effroi, mais nous comprenons qu’il est davantage du à sa « protectrice » qu’au fantôme qui est censé la posséder ; et le garçon, dont on sera longtemps hanté par le regard ambigu et chargé d’une séduction vénéneuse impossible à interpréter, est autant libéré que violé, exorcisé qu’assassiné.

La terreur est bien là, parce que Clayton a compris l’essence même de la peur : elle est bien moins provoquée par l’apparition des esprits que par l’esprit qui les aperçoit.