À l’heure où la question du mariage pour tous (non pas par conformisme ou par norme, mais juste pour avoir le choix d’y penser, de le faire si ça chante) cristallise les attitudes rétrogrades d’une partie des Français qui, gros conseil d’ami, devraient retourner vivre au Moyen-Âge avec Boutin, Vanneste et Copé comme hérauts (bouffons) prêchant un obscurantisme sans limites et sans complexes, cette même f(r)ange sous-évoluée qui éructait, la bave bien-pensante aux lèvres, "Les pédés au bûcher" lors des manifestations anti-Pacs en 1999 ; à cette heure disais-je, quel bien fou (folle ?) d’écouter et d’admirer, le sourire aux lèvres et les larmes aux yeux, les confidences et les témoignages de vieilles madames et de vieux messieurs se remémorant leur homosexualité à une époque où celle-ci était encore considérée comme un trouble psychiatrique.

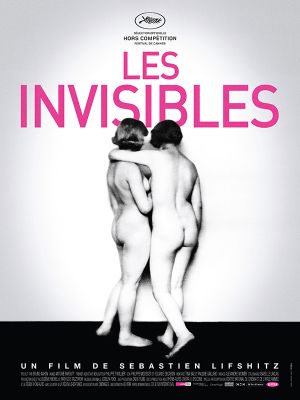

Capable du meilleur (Presque rien, le magnifique Wild side) comme du pire (Plein sud), Sébastien Lifshitz avait déjà réalisé un documentaire en 2001 (La traversée) sur la quête américaine d’un père disparu (celui de Stéphane Bouquet, son scénariste attitré), et Les invisibles marque sa deuxième incursion dans un genre qui lui va plutôt bien (le film est alerte, drôle et passionnant). Lifshitz a interviewé des femmes et des hommes septuagénaires (et plus), seul(e)s ou en couple, belles et beaux dans leur pétillance, et leur demandant de raconter comment ils vécurent leur "différence", leur marginalité en des temps où être gay était alors un délit et une maladie mentale ("La France touchée à son tour", lit-on à un moment, entre rires et consternation, en titre d’un grand quotidien).

Lifshitz mise avant tout (et à raison) sur un minimum d’effets pour légitimer la parole, valoriser les mots et les silences, ceux d’un couple de lesbiennes parisiennes reconverties en paysannes, ou d’une mère au foyer redécouvrant la vie à 40 ans, ou de deux papys marseillais ou même d’un berger canaillou… Des visages et des voix, des regards et des mains (qui caressent, qui s’aventurent…), des peaux tachetées, des cheveux gris et des cheveux blancs, et une énergie incroyable, encore et encore, contre vents et marrées. Faut dire qu’ils et elles en ont vu d’autres, et ce n’est pas maintenant, libres et sereins désormais, qu’ils et elles vont pouvoir s’en faire. On pourra éventuellement trouver un intérêt limité au film (compilation de souvenirs de seniors homosexuels), sauf qu’il prend aujourd’hui, par la force des choses, une valeur plus symbolique et plus revendicative.

Et puis il y a des images aussi, des photos d’archives (personnelles et publiques) qui viennent dire le temps qui a passé, la nostalgie d’avant, les chemins accomplis dans le doute et la douleur pour certains, dans l’insouciance et la joie pour d’autres. Tous évoquent un parcours avec ses cahots et ses rencontres, tous parlent d’amour et de sexe, de passion et de résistance acharnée, et on en regretterait presque ces jours glorieux où le militantisme (droit à l’avortement, création du FHAR dans les vestiges de mai 68…) signifiait réellement quelque chose, où tout éclatait, fusait, bouillonnait au cœur et en marge d’une société conservatrice (et vers laquelle, parfois, il nous semble bien revenir…).

Lifshitz entremêle le privé et l’intime à la grande question de l’acceptation publique, reconnue, et cherche à rendre visible ce qui est doublement invisible, doublement "minoritaire" (pédé et vieux, bonjour l’angoisse !). "Un monsieur aimait un jeune homme, surtout ne nous affolons pas", chante Gréco à la fin. Effectivement, pas de quoi s’exciter, les bigots et les réacs ; l’amour c’est bien et l’amour ça rend heureux, tout le temps, pour tout le monde, homos, hétéros beaufs, travs, trans, chiens, chats, veaux, vaches et cochons. Un film à projeter dans toutes les mairies, par bravade pourquoi pas, mais surtout pour emmerder ces maires arriérés qui refusent la liberté d’union, "protégeant" leur paroisse comme un despote régenterait sa république bananière.