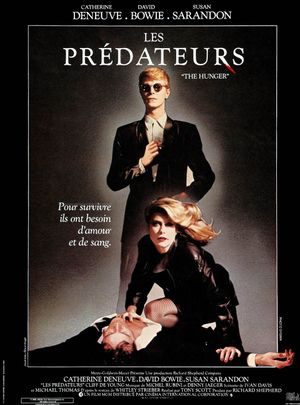

Tony Scott est un réalisateur que j’apprécie très moyennement. Si True Romance possède effectivement une essence cinéphile tarantinienne souvent jubilatoire, il s’est parfois perdu dans des petits navets comme L’attaque du métro 123, ou dans des objets digne de Taken (l’énervant Man on Fire que tout le monde aime). Pourtant, son premier travail tient du chef d’œuvre de mise en scène. Les prédateurs, film de vampire admirablement mené, est un régal en termes d’ambiance, notre cadet lorgnant vers la classe de son aîné Ridley. Une filiation pour le meilleur, le temps d’un premier long.

Tout d’abord, c’est le style visuel de Tony Scott qui se fait immédiatement remarquer. Loin du « fonctionnel » assez pauvre de ses futures productions, il gère ici des ambiances sombres, mélange les styles avec aisance (introduction clippesque qui précède une exposition des personnages éclatée dans le temps sur fond de quatuor à cordes), et surtout, par son montage, il ose des séquences qui flirtent avec l’expérimental. On note assez vite l’obsession visuelle du film, qui refuse les teintes chaudes (à l’exception du sang) et se maintient constamment dans une atmosphère sombre, propice donc aux vampires (qui ne semblent plus craindre le soleil), et très dense (Ridley Scott avait tendance à « saturer » les ambiances de ses lieux de tournage en y ajoutant de la fumée, ici, la saturation est plutôt auditive, Tony rajoutant beaucoup de bruits d’oiseaux, de musique classique, de sons étranges…). Avec de véritables envolées sur les terres du fantasme quand du vent commence à agiter de minces rideaux de soie transparents (tous les temps forts du film contiennent cet aspects : des scènes entièrement vues au travers des tissus, tantôt assimilé à un linceul pour la mise en bière, tantôt à un drap nuptial durant la sulfureuse rencontre très fantasmée entre Miriam et sa prochaine candidate à l’éternité).

Mais c’est par le raffinement des personnages et des effets que le film remporte définitivement l’adhésion. Elégants, mis en scène avec un romantisme qui alterne entre le torride et le glacial, le film explore un langage sentimental d’une intensité inattendue, cernant avec pertinence une mélancolie vampirique aussi touchante que la mort revient s’interposer entre les deux amants. Ainsi, le film se divise en deux parties : l’achèvement d’un cycle avec David Bowie (dont le vieillissement est admirable, un modèle en son genre), et le commencement d’un nouveau, encore plus fantasmé, qui s’aventure sur le terrain houleux du saphisme avec une grâce ma foi… éblouissante. Un film à regarder avec des lunettes de soleil donc, ce qui s’accorde assez avec les personnages du film qui en portent constamment…

Gérant son histoire avec un rythme lent qui permet quelques digressions développant grandement l’ambiance très austère qui imprègne le film, Les prédateurs refont en quelque sorte la mythologie du vampire, évacuant tous les enjeux qui sont habituellement de rigueur (pas de croix ou de pieux, seulement des êtres avec un sang étrange qui se nourrissent d’autre sang pour survivre) pour se focaliser uniquement sur la passion qui se dégage de ces créatures fantastiques. Plus que jamais, le vampire est un monstre de séduction, qui non seulement lui permettent d’accéder facilement à sa nourriture, mais qui guide constamment ses actes. Libre de tout enjeu matériel (pas de pouvoir, de rivalités, de contraintes…), ils vivent comme ils l’entendent, et ne semblent finalement s’attacher qu’à la recherche d’un bonheur durable axée avant tout sur des individus. Concluant avec un final cauchemardesque (vision particulièrement terrifiante), le film ne conclue pas, il préfère même repartir immédiatement sur la note mélancolique qui donne le ton du film, dernier plan qui condense assez bien l’atmosphère qui nous a été distillée sur une heure et demie. Un film méconnu, et probablement le meilleur de son réalisateur.