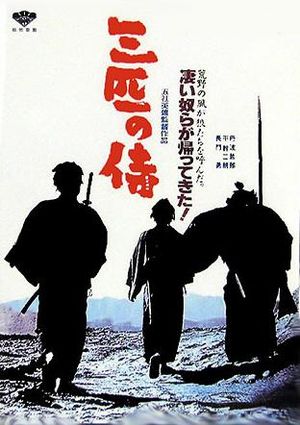

10 ans après la somme des Sept Samouraïs de Kurosawa, les parallèles sont nombreux avec ce premier film de Gosha, coup d’éclat d’une filmographie qui ne cessera de revenir sur les mêmes thèmes avec un pessimisme constant.

Le regard sur les classes propose ici le lien déjà exploité entre paysans et samouraïs, qui mettent un certain temps à se dévouer à leur cause. Là où la donne change, et accentue la charge dénonciatrice du film, c’est que la place des opposants n’est plus comme chez Kurosawa attribuée aux bandits, mais à l’ordre établi, à savoir un administrateur qui affame les classes laborieuses par des impôts démesurés.

Errants, les ronins doivent choisir leur camp : se mettre au service d’idéaux ou aller du côté du pouvoir, qui les traite comme des bêtes armées (thème qui fera toute l’intrigue Hitokiri) et veut déguiser leur exactions, justement, en actes de bandits.

Construit sur une dichotomie entre le monde paysan et celui, polissé, de l’administrateur qui les étouffe, le film multiplie les correspondances et les parallèles. Au kidnapping de la fille du puissant, à qui on fait une leçon sociétale en la forçant à gouter la bouillie de millet, repas des paysans, répond celui de la jeune prostituée, fille d’un des ravisseurs. L’opposition est aussi graphique, notamment par le travail sur les architectures internes, de la paille des paysans aux boiseries orthonormées des classes dominantes.

Le destin des 3 samouraïs, habilement écrit, permet toutes les voies de la rédemption et de l’accomplissement du héros selon Gosha : celui qui se fait pardonner le meurtre d’un paysan auprès de sa veuve, celui qui renie son engagement auprès d’un maitre injuste, et celui, enfin, qui définit la droiture du samouraï en engageant un pacte que le puissant ne respectera pas.

Et de la même manière que l’oriflamme de Kurosawa indiquait la puissance de l’écrit, c’est la pétition rédigée par les paysans qui devient le véritable enjeu du récit.

Sur ce canevas politique se greffe une violence qui dépasse largement celle de la démonstration verbale. Fluide, admirable dans son jeu sur le noir et blanc et la lumière, le film offre une série d’affrontements qui déclinent toutes les combinaisons : femmes entre elles (les coups de la maquerelle à la prostituée), coups de fouets, paysans, samouraïs et soldats dans un déchainement chorégraphique. Ombres chinoises et parois de papier éventrées, mise à sac des intérieurs en plans obliques magnifient cette danse de mort résolue à se soulever contre l’ordre établi.

Coup d’essai, coup de maitre, Les 3 samouraïs hors la loi est non seulement un splendide film de genre, mais aussi et surtout une leçon politique et humaniste d’une rage impressionnante.

(8.5/10)