La deuxième partie de cette adaptation, très bavarde, est plus que décevante car la morale de l’histoire paraît trop forcée pour être crédible.

La question de la mode occidentale prend encore plus d’importance : Shintaro porte un costume d’un blanc éclatant et Yurie, sa future femme, fréquente une élégante boutique de couture occidentale où, comme par hasard, travaille Toyomi toujours vêtue en kimono. Les relations amicales entre les deux femmes me semblent trop artificielles pour être crédibles. Yurie propose même à Toyomi de venir habiter dans la maison du couple... pendant la durée de la mission de Shintaro en France [32’17].

Comme l’intrigue tourne en rond, apparaît soudainement l’incompréhensible jalousie de Yurie envers l’amitié entre Toyomi et Michiko, l’amie occidentalisée [49’52]. Cette scène, très réussie cinématographiquement, produit une image négative de la “sainte” Yurie... pour valoriser le “sacrifice” de Toyomi ? Qui est responsable de cette scène : le scénariste KIKUCHI Kan ou le metteur en scène NARUSE Mikio ? Les deux questions restent ouvertes.

Shintaro veut tout “expliquer” à Yurie, mais elle préfère ne pas savoir... ce qu’elle sait [1h08]. Finalement le couple adopte l’enfant de Shintaro et Toyomi quite son kimono pour travailler comme gardienne d’enfants. Bof...

• L’uniforme scolaire à travers les âges au Japon, Nippon, 21/11/2018.

Autour des années 1930, avec le développement du prêt à porter, le port de vêtements occidentaux se répand dans les classes populaires.

• Dossier documentaire Vêtements mode, Monde en Question.

• Dossier documentaire NARUSE Mikio, Monde en Question.

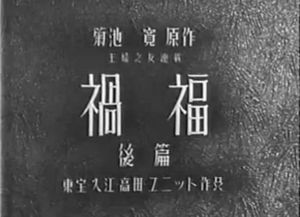

voir Kafuku zempen (1937), Sens Critique.