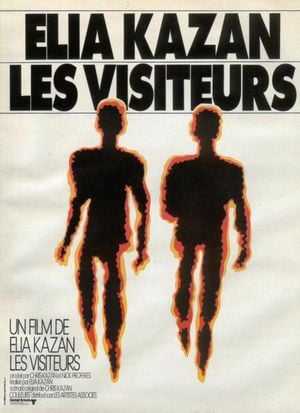

*Afin d’ôter immédiatement toute ambiguïté allusive et idiote, il s’agit bien des Visitors, ceux d’Elia Kazan, et non de ceux débarqués du Moyen âge, vingt ans plus tard. Hors sujet. J’avais même été assez surpris de la reprise du titre (avec le risque qu’elle renvoie un peu plus dans l’oubli le film de Kazan, déjà très méconnu) – mais on ne peut évidemment pas copyrighter les mot, ni le dictionnaire, surtout quand il s’agit d’une traduction.

Il y a quand même des couloirs du temps dans The Visitors, et d’importance.

• De 1955 à 1972, de la guerre du Viet Nam à l’après Viet Nam, le film de Kazan étant peut-être (à vérifier quand même) le premier film consacré à l’après Viet Nam. Le traumatisme qui perdure encore. A l’époque, un désastre, un champ de ruines, qui s’étendaient jusque sur le territoire des Etats-Unis, jusque dans les têtes un chaos inextricable. Les Visiteurs ont été très mal reçus, immédiatement rejetés. Et cette Amérique-là est explicitement présente dans le film, avec le personnage de Wayne, le beau-père, écrivain alcoolisé (plus alcoolisé qu’écrivain), représentant de cette Amérique fière et déboussolée, celle des pères et des armes, affichant sa virilité et sa fraternité guerrières (« contre les pédés »), son racisme aussi (« pourquoi est-ce que les Portoricains ne jouent pas au football ? »), contre « les cocos ». En opposition, il y a sa fille, incarnation du militantisme pacifiste, mais avec des failles. Et au milieu, les soldats perdus.

• De 1950 à 1972, et jusqu’à sa mort sans doute, de Kazan à Kazan : en 1950, en pleine guerre froide, dans le maccarthysme naissant, la panique le saisit. Kazan, communiste « repenti » mis en cause par les maccarthystes va dénoncer tous ses anciens camarades et publier un placard incendiaire dans le New York Times, invitant « tous les démocrates à dénoncer les rouges ». Kazan, dès lors le traître, n’aura de cesse de se justifier, à travers la plupart de ses textes, de ses films, à travers l’apologie obsessionnelle des dénonciations justifiées. C’est encore la thématique des Visiteurs, inspirée de faits réels, un viol collectif et un meurtre durant la guerre du Viet Nam, dénoncés par un des soldats et aboutissant à la condamnation des meurtriers violeurs. Cette histoire-là, il reviendra à Brian de Palma de la raconter en 1989 dans Casualties of war. Kazan, bien avant et sur un scénario de son fils, en imaginait donc la suite.

Mais ce serait sans doute une grosse erreur de voir The Visitors comme une nouvelle tentative d’autojustification. On l’a vu, le seul personnage clairement manichéen du film, le seul défenseur du viol en fait, est celui qui s’acharne contre les communistes et qui défend, explicitement, les violeurs. Celui qui a dénoncé, interprété par James Woods alors totalement inconnu, s’interroge tout au long du récit sur le bien fondé de sa dénonciation – comme si Kazan lui-même ne savait plus. Et s’ajoutent à cela, les conditions très singulières de la réalisation du film – un scénario du fils dans la réalité, dans la fiction l’opposition entre le gendre et le beau-père, dans la réalité l’utilisation de la propriété même des Kazan pour décor unique, avec la maison du père clairement séparé de celle du fils. Le malaise est déjà présent.

Les Visiteurs vont donc se dérouler dans la plus grande ambiguïté. Et sous la plus grande tension.

Dans les Visiteurs, la tension donc, plus que palpable, dès les premières secondes, est aussi affaire de réalisation. Et c’est d’autant plus remarquable que les procédés utilisés par Elia Kazan ne sont pas immédiatement visibles.

L’angoisse latente ne passe pas par les mots, alors même que Kazan, animateur de l’Actor’s Studio, est un grand homme de théâtre. Non, plutôt par l’absence de mots, les silences, les ellipses …

… Par l’action, sans doute, mais l’essentiel n’est pas là : cette apologie métaphorique et constante de la violence, du sang – les chiens, le match de football très classiquement comparé à un champ de guerre, la chasse, les trophées de chasse, le repas avec la viande rouge ou à point,

… par le traitement de l’image, même si celle-ci est très dépouillée, dans un film délibérément conçu sans aucun moyen financier, même si le grain est presque celui du super 8 ; des images saisissantes pourtant : celle d’un grand chien courant au loin dans la neige, entre les arbres morts ; dans ce paysage de neige, désertique, les silhouettes des personnages, toujours éloignées, toujours en contrejour ; les personnages aperçus derrière le tulle des rideaux ; l’image coupée en deux, toute une moitié en noir, au moment où le départ programmé des visiteurs est repoussé ; et ce prologue très sobre, très bref, mais où tout, ou presque, est déjà suggéré : une maison dans la neige, une fenêtre qui s’allume, presque du noir et blanc en couleurs, un couple qui se rapproche et rapidement se sépare, un long travelling traversant la frontière avant d’arriver sur l’autre maison,

… par une construction aussi discrète que savante, fondée sur le respect absolu de la règle des trois unités, avec une sollicitation imparable de l’attente, le départ constamment reporté des hommes, la révélation tardive, après une demi heure des faits, l’apparition encore bien plus tardive de la musique via la radio, au bout d’une heure, avec à nouveau des interruptions et des relances quasi immédiates, la séparation dramatique entre les deux parties du film, la première ouverte en permanence sur les extérieurs blancs, la seconde claustrale, dans la pénombre ou le noir total des murs où l’on se cogne,

… par un recours parfaitement maîtrisé aux bruitages, qui les premiers introduisent l’angoisse, bruits de voiture, bien avant l’arrivée des visiteurs, d’objets familiers, de couverts, tic tac de réveil, par les silences, les non dits,

… par une interprétation investie, forte , des comédiens, tous débutants ; James Woods, dans son tout premier rôle, étonnamment au vu de son parcours dans le rôle du gentil, indécis, un peu lâche – et au bout du compte éclipsé, détruit par l’extraordinaire performance de Steve Railsback (dont le parcours sera par la suite assez erratique, avec au passage, on ne s’en étonnera pas, le rôle de Charles Manson dans le téléfilm Helter Skelter), ses traits enfantins, ses silences, ses regards, ses déplacements et un charisme insensé,

… par le choix des lieux, cette immense propriété enneigée, un peu comme une représentation du jardin d’Eden, mais mort, avec le monde à proximité (les voitures que l’on entend) mais inaccessible, partagé par la séparation des deux maisons, entre purgatoire et enfer,

… et plus encore par le jeu extraordinaire des regards, obliques souvent, croisés, au point qu’on ne sait pas le plus souvent, qui regarde qui, et nous-mêmes, immergés dans le décor, à quelle place, ou plutôt à la place de qui nous nous situons ,

… et, tout aussi essentiel, par une extraordinaire gestion de l’espace, la disposition, les déplacements des personnages dans l’espace confiné où ils enferment les autres, les empêchent de sortir, les collent ou les excluent.

La tension naît aussi d’une extraordinaire trouvaille du récit – avec le renversement absolu, ou ambigu, des alliances – entre les visiteurs et leur volonté (dont ils ne sont absolument pas sûrs) de vengeance et celui qui les a dénoncés, les autres ne penchent pas forcément du côté où on les attend.

Par delà le récit, les spectateurs, nous-mêmes, nous trouvons totalement immergés, pris entre désir, refoulement, pulsions sexuelles, attraction et rejet, morale, violence, animalité, poids du passé, liens très obscurs, quelque part à l’intérieur. Nous sommes dedans, mais où ?

Tout devra, inévitablement, exploser. Mais inévitablement l’explosion ne se produira pas du tout dans les conditions attendues.

Kazan trace le récit d’un désastre, où le bien et le mal ne sont plus identifiables.

Il reste un dernier personnage, un enfant, un nourrisson – qui se manifeste par instants, pleure, crie ou sourit, et auquel, au milieu de leur chaos, auquel tous semblent sincèrement s’intéresser : une Amérique à naître ?