David Lynch, ce doux rêveur. Enfin, peut-être pas si doux, mais le rêve a toujours été un élément central de son oeuvre. Son premier long-métrage, Eraserhead, se manifestait d’ailleurs comme un pur cauchemar dont l’éventuel sens ne se manifestait qu’à travers cette étiquette, légitimant son aspect sans queue ni tête. Les films suivants de Lynch, moins bruts, ont suivi cette dynamique, et si beaucoup se rappellent de Mulholland Drive, son prédécesseur, Lost Highway, n’a guère à lui envier en termes de complexité.

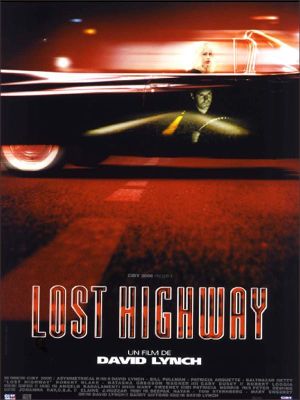

Lost Highway, c’est avant tout une ambiance. David Lynch ne met pas longtemps à annoncer la couleur avec le générique d’ouverture, représentant une route parcourue à toute vitesse et se perdant dans la nuit, accompagnée de la superbe musique de David Bowie, "I’m Deranged" . Puissante et envoûtante, elle met le spectateur dans les meilleures conditions pour aborder ce thriller complexe qui va nous plonger dans la nuit de la conscience d’un homme perdu. Les couloirs de la grande bâtisse du couple transforment cette dernière en un labyrinthe où les perspectives donnent une désagréable sensation d’éloignement et d’inconnu. A ce titre, la maison est une première représentation de l’égarement de Fred, et la demeure, supposée être le foyer où l’on est en sécurité, devient un lieu hostile, mystérieux, où tout le monde peut nous observer.

Il est difficile de trouver une véritable explication au film et, paradoxalement, je n’ai pas spécialement envie de tout comprendre. J’aime m’égarer et simplement ressentir, car Lost Highway s’y prête parfaitement, même si, à tête reposée, on peut s’amuser à tenter de recoller les morceaux. La théorie la plus commune évoque une schizophrénie maladive chez Fred, qui se « réincarne » à travers Pete et déforme la réalité, expliquant les différents points de convergence entre la première et la seconde partie. Il y a aussi, manifestement, un jeu de miroirs entre les deux parties, avec des jeux d’opposition permanents, qu’il s’agisse de la relation entre Fred et Renee, où l’homme a l’ascendant, et celle entre Pete et Alice, où c’est cette dernière qui mène la danse. On constate également une forte domination des couleurs rouge et verte, qui s’opposent se répondent, représentant la colère, le sang et l’infortune, des éléments omniprésents dans ce film évoquant une inlassable descente aux enfers et semant la destruction.

Ces éléments de réflexion permettent de tirer quelques ficelles permettant d’y voir plus clair, mais l’intérêt principal des œuvres de Lynch est de créer quelque chose d’unique, ayant attrait au rêve, et se basant sur des éléments irrationnels. Cette désorientation du spectateur, induisant un relâchement, permet de se laisser aller à ce que l’on ressent, plus que de chercher simplement à suivre une histoire allant d’un point A à un point B. Et c’est tout ce qui fait l’intérêt du cinéma de Lynch et, notamment, de ce Lost Highway qui, au premier visionnage, m’avait emporté et laissé bouche bée et, au second, ne me paraissait guère plus compréhensible, ce qui me va très bien.

Avec Lost Highway, David Lynch réalise l’un de ses plus grands films, à la structure en miroir faussement lisible, et à l’esthétique remarquablement anxiogène, envoûtante, sanglante, sexuelle et sombre. Comme Fred, nous sommes embarqués sur cette autoroute perdue dans la nuit, que nous suivons tant bien que mal, tout en étant enfermés dans une folie meurtrière. Tous les vices et maux de l’humain sont ici savamment mis en scène dans ce film tordu mais qu’on ne se lasse pas de voir et de revoir. On relance alors la chanson de David Bowie, et on repart s’égarer dans l’obscurité.