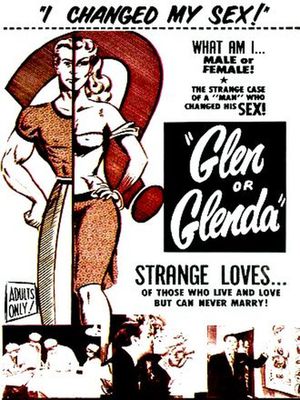

Il suffit aujourd’hui de lire le nom d’Ed Wood pour aussitôt penser en termes de « pire réalisateur de tous les temps ». Or, Glen or Glenda constitue une preuve parmi d’autres d’un statut à réévaluer, d’une filmographie à redécouvrir afin de leur restituer un tant soit peu d’autorité et de sérieux. Non que le film ici critiqué fasse figure de chef-d’œuvre. Mais s’y tiennent suffisamment de qualités tant du point de vue de son scénario et de sa construction que de celui de sa réalisation, proposant un ensemble de plans composés avec pertinence et créativité, qui nous invitent à dépasser cette cécité critique. Car Glen or Glenda est l’un des premiers longs-métrages à aborder le thème du travestissement et à le penser comme sujet scientifique à retombées sociales.

D’entrée de jeu, nous sommes accueillis par l’imposante figure de Bela Lugosi qui annonce, comme à son habitude, un récit d’épouvante, mais ici déplacé : il ne s’agit pas d’épouvante comme genre cinématographique, mais comme effroi suscité par la publication dans un journal d’un article relatant le travestissement d’un homme en femme. Dès lors, la voix du conteur sera celle d’une instance parodique qui se sert des codes inhérents à l’horreur pour dire quelque chose de la société contemporaine, pour commenter l’action en des termes volontairement impropres et métaphoriques.

Cette figure d’autorité est redoublée par l’importance des scènes à portée discursive et argumentative : dans un commissariat, au sein de la cellule conjugale, près de la fontaine à eau se confrontent des points de vue que la voix off reprend à son compte ou met à distance. On sait en outre que les longues scènes de discussions ou de démonstrations scientifiques constituent un lieu commun qui se retrouve dans toutes les séries B et Z de l’époque ; or, ce qui fait l’originalité et la qualité du film d’Ed Wood, c’est que ces réflexions revêtent une place à part entière dans l’intrigue qu’elles commentent à juste titre, si bien que s’esquisse à grands coups de lourdeurs rhétoriques (parfois fort creuses, reconnaissons-le) une défense et illustration du travestissement plutôt pertinente et extrêmement novatrice pour l’année 1953.

L’instance narrative oppose les points de vue et bat en brèche les opinions bien-pensantes, offrant à la sexualité une peinture de sa complexité et sans tabou ni hypocrisie. Voilà l’une des grandes thématiques du film qui se dessine alors : le refus de se mentir et de mentir à autrui. Glen or Glenda repose sur la notion de mensonge que tout couple fidèle et décidé à tenir dans la durée refuse de voir grandir en lui, un mensonge que le protagoniste principal se refuse de vivre en acceptant sa sexualité, un mensonge que le couple écarte en s’écoutant mutuellement, en faisant preuve de compréhension. Dès lors, nos héros vont à contre-courant des idées reçues et des normes en usage dans la société, ils échappent ainsi à la massification pointée du doigt par Bela Lugosi dès son introduction – l’incrustation le montre placé au-dessus de la foule, tel un marionnettiste contemplant sa triste création. Et contre le mensonge, la simplicité de l’amour qui dépasse les apparences. « Vous l’aimez ? Elle vous aime ? Alors où est le problème ? » Cette suite de trois questions, entrecoupée par les réponses affirmatives de Glen/Glenda, dit avec une simplicité déconcertante que l’essentiel est d’aimer et d’être aimé(e).

Toutefois, Glen or Glenda ne se cantonne pas à l’illustration d’une thèse : il prend le risque de l’incarner, d’extérioriser la lutte intérieure qui tourmente l’esprit du personnage principal sous la forme d’une séquence hallucinée avec l’intervention d’un diable – ou « dragon vert ». Si les moyens techniques laissent à désirer, notons cependant la recherche d’une esthétique proche de l’expressionnisme qui déforme la réalité par accumulation de perceptions différentes. Et l’ingéniosité que déploie Ed Wood ici suffit à incarner son univers marginal, pourtant porteur des germes d’une révolution sexuelle imminente et toujours d’actualité aujourd’hui.

Il faut voir Glen or Glenda, le voir pour le défiger de son emplacement atrophique, le voir pour penser le genre dans le temps et dans l’art, le voir pour réhabiliter un réalisateur mineur mais qui mérite mieux que ce petit bout de terre nanardesque sur lequel il survit, exilé.