L’ouverture de Lucky nous expose un corps : fragmenté, sans aucune apparition du visage, dans les activités cycliques du matin. Un corps flasque, décharné et éprouvé par les décennies, mais qui se meut avec volonté. L’homme fait ses exercices, s’habille, fume et boit son café avant d’ouvrir la porte qui mène vers un extérieur noyé d’une lumière aveuglante qui a toutes les promesses d’un au-delà, mais qui n’est rien d’autre que le prélude à une journée comme les autres.

Lucky est une variation sur la trajectoire supposée rectiligne de la fin de vie : alors que nul n’est censé ignorer la loi organique qui régit nos corps, le personnage éponyme lui oppose quelques pas de côté. Lucky est un vieil homme seul, volontiers acariâtre et pour lequel les signes de fatigue ne trompent pas. Le récit le verra accompagné, fumant à volonté, et toujours debout, voire dans une dynamique initiatique.

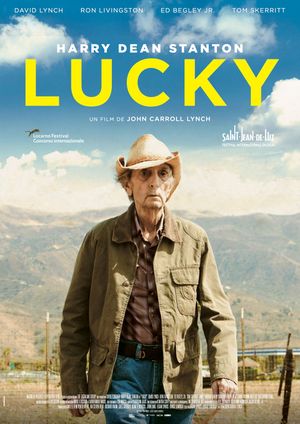

Le propos est modeste : il ne s’agit pas d’une parabole philosophique, mais bien de filmer à hauteur d’homme, voire d’un groupe d’anonymes d’un trou perdu de l’Amérique profonde, ce qu’est l’épilogue d’une vie. Le scénario, clairement inspiré par Harry Dean Stanton, son caractère et sa vie, relève ainsi de l’hommage, et laisse libre cours à un comédien dont la présence est d’une superbe densité.

Le début du film joue sur une forme de poésie un peu décalée, qui interroge presque sur les capacités mentales du personnage, s’exprimant par phrases étranges et rituelles, abordant la question du réalisme par le biais des mots croisés ou parlant au téléphone, mais probablement seul. Le jeu sur les éclairages (le rouge excessif de l’horloge de sa cafetière, ou la belle scène expressionniste du rêve) joue aussi de ce formalisme qui pourrait faire basculer le récit dans un registre plus baroque. Mais on prend assez vite soin de ne pas faire de lui un illuminé : ses interlocuteurs sont à peu près raccords, et forment une communauté de bar assez touchante, proche de l’univers d’un Jim Jarmush, où David Lynch vient saluer un ami et faire son petit numéro sur sa tortue centenaire s’étant fait la malle. De la femme forte à l’avocat honni, la barmaid qui vient fumer un joint en guise d’accompagnement à la personne, le voisin de table vétéran de la guerre du Pacifique, Lucky fait presque malgré lui une famille de substitution aussi humble qu’authentique.

C’est ici que se joue l’intérêt d’un film qui malgré ses 88 minutes joue de la lenteur et de l’inaction : en traquant, dans les conversations les plus convenues et une galerie de personnages n’ayant pas grand-chose d’autre à offrir que leur présence, ces moments de vérités sur le vivre ensemble.

Lucky rabroue souvent ses pairs (l’avocat, qu’il méprise parce qu’il vient officialiser les dispositions à prendre pour son décès futur, l’interdiction de fumer dans les lieux publics, le parc fermé sur son trajet…), mais sait qu’il peut compter sur eux pour écouter sa colère, sa peur. C’est avec eux qu’il prendra le trajet de l’acceptation : celle d’un tortue que son ami décide de laisser voyager, et la sienne, dans un sourire, face à ce qui l’attend.

Le pas de côté reste de mise, dans un épilogue qui reste à l’écart de la destination, tout en ayant intégré le cap qui s’impose. Et le très émouvant regard caméra que nous lance le bouleversant Harry Dean Stanton, dont ce film est le testament, nous intègre par un sourire dans cette belle communauté qui accompagna son dernier voyage.