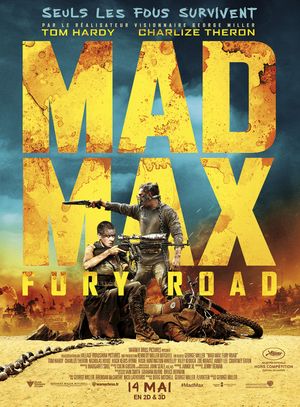

Diesel and dust

A dire, vrai, ce Mad Max est une des choses les plus difficiles qu’il m’ait été donné de noter ces derniers mois. Entre autre, sans doute, parce que le pire de ce qui se fait de mieux y côtoie presque tout le temps le meilleur de ce qui se fait de pire dans les blockbusters des années 2010.

Car contrairement à ce que je lis parfois dans les commentaires de mes critiques incendiaires traitant du cinéma d’entertainment récent, je suis capable d’aimer presque toutes les tentatives de cinéma décérébrées, à partir du moment où elles respectent une ligne de conduite cohérente, où elles restent honnêtes avec leur propre principe de départ, et où elles assument une radicalité presque toujours battue en brèche au bout de 10 minutes de film.

Autant l’avouer, ça arrive très rarement.

Pour dire, j’aurai pu adorer The raid si il avait été fidèle tout le long à son idée introductive. J’ai presque aimé sans partage John Wick pour le côté superbement débile (puisqu’assumé) de son propos.

Max, conducteur de semi-remords

Parce que, ne nous le cachons pas, les défauts ici sont légions (presque aussi nombreux, donc, que les hordes fanatiques aux trousses de nos héros).

Un méchant de BD pour enfants sans background ni réelle envergure. Une apparition de mamies flingueuses sans puissance narrative ni autre prétexte que la place de la femme dans un univers un peu trop burné depuis trois films. L’éternel fantasme de l’amazone guerrière sexy, pour émoustiller tous les geeks pré-pubères, le même que Besson met en scène dans tous ses films depuis 30 ans. Une musique longtemps discrète mais soudain putassière en diable.

Vous en voulez encore ? Je peux vous en rajouter trois paragraphes. On pourrait écrire: nique Fury.

Et pourtant…

George (a re)mis (les pendules à) l’heure

Et pourtant il se passe quelque chose, dans ce film, d’assez unique.

Il est tout sauf anodin que la singularité de ce blockbuster soit le fruit du travail d’un réalisateur septuagénaire. Ce Fury Road est presque l’enfant improbable de l’audace des années 70 avec les moyens visuels de la décennie 2010.

On en regrette presque que le parti pris furieux, sauvage et punk, ne tire pas encore plus directement vers sa cible, comme une lance explosive: sans détour, sans hésitation, sans réflexion.

Le film doit comporter 10 minutes de dialogues à tout casser, mais c’est presque trop.

Le désert des barbares

L’idée géniale de laisser beaucoup plus de place à la vraie cascade, aux couleurs éclatantes de la Namibie, et aux plans live, plus qu’au tout-numérique, est lumineuse. Pendant trois ou quatre scènes, on se prend à toucher au sublime, à travers un univers jusque-boutiste, dément et outrageusement graphique. Des raccourcis scénaristiques taillés à la tronçonneuse nous smashent la glande cinéphile avec toute la violence du plaisir masochiste: des bébés morts naissent en césarienne sauvage, des amourettes naissantes explosent en vol comme une tête fouettée par une chaine rouillée. Ça suinte, ça saigne, ça coule, ça colle, mais surtout, ça roule, en ces longs travellings avants et arrières si jouissifs, sans presque jamais laisser aux spectateurs stupéfaits que nous sommes devenus le temps de se dire que tout ça, au fond, est terriblement proche de l’agréablement grotesque.

(Puis bon, entre nous, reconstituer numériquement Michel Petrucciani est particulièrement couillu)

Miller réussit donc en grande partie ce pari impossible de réconcilier le cinéphile tatillon et blasé avec l’amateur juvénile avide de sensations premières, en fonçant tête baissée dans une tempête de sable où tout se confond mais où tout redevient enfin possible, à travers un film qui ne passe pas les trois quarts de son temps à justifier ses excès, et dont presque chaque image n’existe que pour le simple plaisir d’oser.

Un film Hollywoodien sans terre promise et à la rédemption sanglante, qui passe par un demi-tour hasardeux et désespéré, ce qui reste terriblement symptomatique des chemins radicaux qu’il lui faut emprunter pour sortir de la terrible impasse dans laquelle il s’est ensablé depuis une ou deux décennies.

Et rien que pour ça, il convient de savourer.