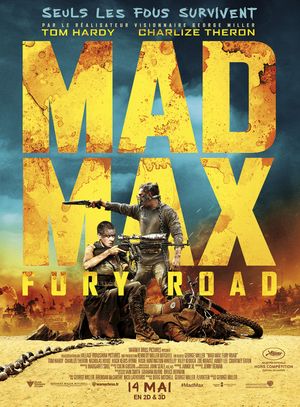

Georges Miller, avec Mad Max, trace depuis 1979 et un premier opus aussi fauché que sidérant une voie singulière, qui traverse le cinéma d'action comme une torpille dont le sillage ne se refermerait pas.

Son dernier film, Mad Max Fury Road, est loin de déroger à la règle : c'est une véritable bizarrerie au système hollywoodien. Pourtant, c'est aussi et surtout ce dont à quoi le cinéma d'action devrait aspirer, à savoir l'expression d'un langage cinématographique pur, un langage du mouvement et des forces contraires animé par le pouvoir du raccord et du travelling, sans les futilités du dialogue humain. Une machine à visions, en somme.

Or, de toutes les machines à visions que le cinéma (Hollywoodien ou non) a connu, Fury Road est sans doute celle dont l'évocation plastique est la plus puissante, au moins depuis 2006 et La Guerre des Mondes (Steven Spielberg, dont le film est peut être moins titanesque visuellement, mais garde le monopole d'une ambition historique démesurée), confère cette somptueuse séquence dans une tempête de sable, où se mêlent les mouvements anarchiques d'un vent de glaise orageux et rougeoyant, et l'obstination d'un convoi d'acier suivant une ligne droite.

C'est un film aux très nombreuses influences (on distingue notamment : le spectre du western à travers l'importance accordée à un paysage sauvage et actant ; une inspiration picturale très médiévale dans la manière dont les corps sont disloqués au milieu de chorégraphies sanguinaires, carnavalesques et hystériques ; et bien entendu un aspect très steampunk dans l'utilisation primitive de technologies modernes), qui les mélange et transcende en une œuvre d'action opératique et baroque, accompagné d'une OST qui pourrait faire passer le film pour un concert de Heavy Metal à la scénographie titanesque, ce qu'il serait sans problème si Georges Miller n'était pas avant tout un cinéaste, et qu'il ne maîtrisait pas à la perfection la magie du raccord.

Lors des séquences d'actions (un bon 90% du film, donc), les hommes se font d'ailleurs littéralement avaler par le montage. Les coupes arrivent aux moments ou ils disparaissent sous les pneus d'un camion, au milieu d'une explosion, dans un vortex de sable, ce qui donne l'impression que tout dans le film est fait d'un même argile, et que les individus, les corps, se fragmentent dans cette glaise cinématographique lorsqu'ils meurent, qu'ils se font happer par la dynamique cinétique du film.

Pourtant, et c'est là que ce situe la principale problématique du film, au milieu de cette danse anarchique des corps désincarnés, Miller fait naître des singularités, des affects. L'une des plus belles représentations de cette tension réside en le personnage de Nux, à priori un banal fanatique fondu dans la masse qui révèle, au milieu de sa folie et de ses pulsions de mort illuminées, un véritable mal être existentiel. Ironie magnifique :

Nux finira bien par se donner la mort, non pas pour atteindre un quelconque Valhalla immortel, mais par amour pour une femme. Superbe translation de la candeur de sa jeunesse, qui passe du suicide égoïste au sacrifice désintéressé.

En parallèle au destin de ce jeune personnage sorti du fanatisme, on assiste dans Mad Max Fury Road à l'émergence d'un archétype, un archétype qui transcende la tension du film, un archétype du héros. Ce héros, c'est évidemment Max, qui traverse cette fournaise d'anarchie visuelle en se détachant de la masse et de l'argile, alors qu'il résout un problème existentiel et psychologique, le tout sans autre scénario que celui d'une fuite en ligne droite sur une route traversée à toute vitesse.

Comme dans The Road Warrior, Max agit d'abord par intérêt. Par instinct de survie. L'introduction du film lui fait d'ailleurs perdre son humanité, le transformant très ironiquement en une sorte de gros sac de sang (un « Globuleux ») dont se nourrissent les fanatiques d'Immortan Joe.

Comme dans The Road Warrior, petit à petit, Max se reconstruira une existence en tant qu'être. Animé par une culpabilité traumatique, il s'attachera aux idéaux du groupe de femme qu'il accompagne, et cherchera une rédemption en les amenant à une vie plus paisible.

Son nom, il ne le dévoilera d'ailleurs qu'à la fin du film, comme s'il ne l'assumait pas auparavant, et qu'il préférait le quolibet de « fool » qu'on lui avait attribué.

En l'absence d'un scénario et de dialogues complexes, c'est par son corps que Max fera progressivement émerger un héros qui transcende toute notion d'individu (un petit sourire par ci, un pouce en l'air par là ; une prise de risques plus grande). En ce sens, le monolithique Tom Hardy, étrange mélange entre une huître (pour le charisme) et un grizzli (pour la voix), est tout à fait convainquant, démontrant d'une belle maîtrise de son corps, de ses gestes, de quelques expressions ahuries qui nourrissent finalement une discrétion psychologique qu'un Mel Gibson à fleur de peau n'aurait jamais pu atteindre.

Et c'est de là que le film tire la douce émotion qui l'infuse : au milieu de l'anarchie des singularités humaines qui se confrontent et font se démembrer les corps dans un opéra transfiguré par les titanesques mouvements du paysage, discrètement, un personnage sorti du sable (après un accident de voiture qui le libère de sa condition de sac de sang, une séquence de quelques minutes nous montre Max sortant la tête du sable lentement, dans un sonore craquement de terre séchée) va tracer une voie qui lie toute les dynamiques du film, et fera émerger en lui la figure archétypale et transcendantale d'un héros presque médiéval (buté et puissant, mais doué de valeurs) dont la magnifique et seule finalité est, après avoir accompli spectaculairement son apostolat, de disparaître dans la foule, au détour d'un plan.