Une femme, philosophe, folle (la précision clinique, ici, est inutile) face à ses complexes et à sa mort. Voilà ce que raconte Malina. La narration est déconstruite, le jeu est exagéré, folie oblige. On reconnait la force associative du délire, un élément en appelle un autre (tout ce qui tourne autour de la guerre et sa transposition faite avec le rapport au père par exemple). C’est pour cela que ce film est si difficile à suivre, si aride. Toute rationalité est dissoute par la logique d’une parole qui ne peut pas se justifier, qui se repose sur du vide, comme il est dit dans la scène du cours de philosophie.

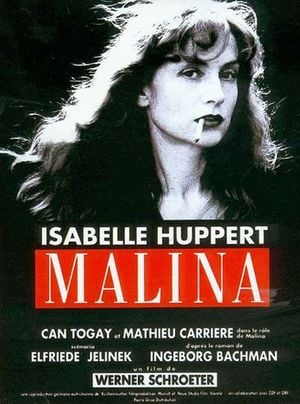

Ainsi Malina semble dire de la folie qu’elle est une parole dans le vide, s’efforçant de s’accrocher au monde, aux autres (ici représenté en la personne d’Ivan, bien qu’il semble être plus que cela). Ce qui est intéressant, c’est que le film ne présente aucune volonté d’expliquer la folie, ne sombre pas dans le psychologisme, bien que celle-ci soit présentée de manière un peu romantique (la théâtralité du jeu d’Huppert notamment).

Mais il n’est pas sur que Malina soit entièrement un film sur la folie. Le personnage principal disparaît dans les flammes, mais ne meurt pas. On ne la voit pas mourir. A un moment le film ne raconte plus la vie de la femme, mais raconte sa mort, son voyage dans le mourir (comme dans la Mort de Maria Malibran, du même réalisateur). Ainsi, avec toute sa folie, elle prépare sa mort, la pense. Elle arrive enfin a se séparer de tout ce qui la retient, elle rejoint ce qui la consume : la flamme, le seul royaume qui lui reste, autrement dit sa mort.

Cet utilisateur l'a également ajouté à sa liste Top 10 Films