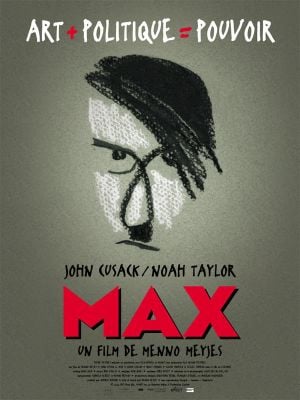

Si Hitler avait été peintre...

Max Rothman est un personnage de fiction. Adolf Hitler n’en est pas un, malheureusement. Max n’est pas ferrailleur mais galeriste. Cela ne veut pas dire qu’il rame toute la journée. Non, Max Rothman, juif qui a combattu pour l’Allemagne et y a perdu un bras, expose des œuvres d’avant-garde : George Grosz et Max Ernst sont ses poulains. Il aimerait faire rentrer Adolf Hitler dans son élevage de champions, mais le caporal a d’autres ambitions que la peinture.

L’intérêt de ce film, fiction ô combien originale, est cette approche de la bête, du moloch (1), ce froid constat de son humanité première. La transformation est rapide, l’explication minimale mais tout est ici crédible.

Hitler est un romantique qui a perdu ses illusions dans les tranchées d’Ypres et de Verdun. Enfant de la guerre, il se retrouve à trente ans face à un monde qui voit dans le futurisme l’ultime recours, l’espoir d’une paix durable. Hitler, avec ses petites pentures classiques (2) ne parvient plus à lire ce monde et son discours n’a alors d’autre option que de se durcir.

Cette dialectique classicisme-futurisme est un raccourci simpliste de la problématique germanique de l’entre deux guerres (NDLR : voilà qu’il écrit comme un universitaire !). Et malheureusement, le réalisateur s’en sert à outrance.

Voir un Hitler tourmenté, pas plus antisémite que la société qui l’a élevé – Noah Taylor sert de son ambiguïté ce personnage impossible à interpréter – n’est pas la moindre des qualités de ce film. Et oser affirmer dans une fiction que le sort de l’humanité a tenu à la vente de deux croûtes d’un peintre du dimanche est tellement cruel qu’il nous est difficile de ne pas approuver tant de prise de risque.

Mais que l’on ne nous serve pas le "Et si Don Camillo avait botté le cul de Mussolini, l’Italie aurait-elle choisi le bon camp dès le début ?" car notre indulgence a ses limites.