La mère d’abord, qui va mourir.

Elle agonise, pâle désormais comme un linceul ardent.

Sans se plaindre, mais quelques râles ; sans trop dire, mais dire quand même qu’elle a peur de la mort.

Alors ne meurs pas, lui répond son fils.

Elle est frêle, on dirait qu’elle va rompre à tout moment,

à chaque respiration, difficile,

au moindre mouvement, rare.

Il faut la porter très doucement, même chuchoter plutôt que parler, d’ailleurs on parle peu, même caresser plutôt que toucher.

La déposer à chaque endroit où elle veut avec attention, comme un trésor qu’on laisse derrière.

Pour d’autres.

Sur un banc sous un arbre à l’écorce comme une vague au-dessus.

Dans les herbes hautes, contre un bouleau.

Sur un chemin de sable qui se déroule à travers des vallons, des paysages qui penchent.

Le fils ensuite, qui l’accompagne comme on accompagne au tombeau.

Dévoué entier à elle.

Fort et massif, il la promène parmi les collines, autour de la maison, dans ses bras où elle se recroqueville.

Il l’enveloppe de son amour, lui fait découvrir une dernière fois tout ce qui les entoure, ce qui vit, pas grand-chose mais c’est pourtant, c’est simplement beau ;

un orage qui gronde,

un train traversant la campagne,

le jardin en fleur, c’est sans doute le printemps,

des nuages noirs dans un ciel trop bas,

les ombres de ces nuages sur un champ de blé poussées par le vent,

un éclat de soleil sur des falaises de craie.

Il sait la perte à venir, il sait le deuil qui s’annonce, pleurant au pied d’un tronc noueux, et sait qu’il la rejoindra.

Il le lui dit plus tard, allongé près d’elle dont la main est parcheminée maintenant et où s’est posé un papillon qui reste là,

"Nous nous retrouverons là bas […] Attends-moi. Patiente un peu, ma douce".

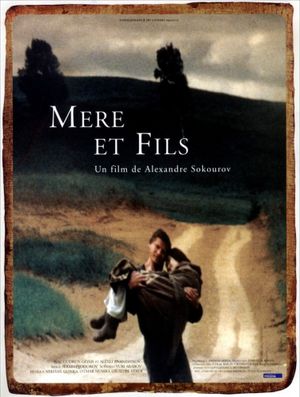

Alexandre Sokourov, lui, a fait de ce récit, bouleversant et nu, un film-toile où le cinéaste, pour qui la relation entre l’image cinématographique et la peinture a toujours été primordiale, donne à cette image une texture particulière, irréelle, comme un tableau sublimant ce qui est directement filmé, percevant l’indicible, approchant l’universel, au sacré. Sokourov pour cela distord l’image, l’étire ou même l’embue, utilise des filtres, accentue les couleurs, fait de chaque plan une sorte d’aventure picturale évoquant autant l’art religieux (la Vierge Pelagonitissa, Le Christ mort de Mantegna, La mise au tombeau de Van der Weyden…) qu’une nature nimbée de majesté et de mystère (Le printemps de Millet, Hannibal traversant les Alpes de Turner, et beaucoup de Friedrich, Le chasseur dans la forêt, Les falaises de craie à Rügen, Arbre solitaire, Cairn dans la neige, Ruines du monastère d’Eldena, Le soir…).

Ce traitement de la matière visuelle s’associe à un environnement sonore singulier qui tend non pas à percevoir ce qui est à l’écran, mais le plus souvent ce qui est hors-champ, comme surgit d’ailleurs, essentiel. Un feu qui crépite, un piano qui résonne d’on ne sait où, une musique éthérée, un chien qui aboie, des bruissements, le piaillement des oiseaux, le souffle du vent qui se confond au ressac de la mer… Tous ces sons que la mère n’entendra plus, mais entend autour d’elle comme un adieu à la terre, où est-ce déjà son âme, errante, qui les saisit pour l’éternité, dans son voyage au-delà ? À l’inverse de tout maniérisme et de toute vaine esthétisation, Sokourov, à l’ombre accueillante de Tarkovski, se sert du pouvoir évocateur de l’art filmique pour rendre à l’humain, dans ce monde, sa part de beauté même dans la fin, même dans la décrépitude, et exprimer aussi sa douleur la plus tragique : l’absence de sa propre origine.

Article sur SEUIL CRITIQUE(S)