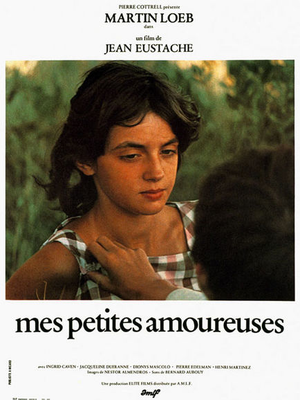

A nous les ptites françaises !

Les cinéphiles "avertis" crieront au génie, à la majestuosité du discours d'Eustache, à la perfection de ton des comédiens. Ils se pavaneront devant le souvenir de ce cinéaste méconnu du grand public. Les amateurs du cinéma américain d'action, des comédies romantiques tire-larmes, des Disney moralisateurs et fabuleux... perdront bon nombre de leurs repères cinématographiques face à cet œuvre particulièrement étrange.

Ce sentiment bizarre que laisse "Mes petites amoureuses" n'est pas seulement dû à la longueur du film (deux heures). Il s'agit de l'effet direct d'un montage lourd, très lourd, bercé par une cinéphilie extrême du réalisateur, par son amour du septième art, allant du muet aux films de Bresson. Par son montage sans cesse ponctué de fondus au noir, le long-métrage apparaît comme ennuyeux, soporifique pour les plus récalcitrants. Et pourtant, cette œuvre n'est en rien desservie par ce choix de coupe. L'auteur livre ici un film très intime, aux tendances autobiographiques, très pudique. On découvre tout au long de ces cent-vingt minutes des fragments de la vie d'un jeune garçon, pré-adolescent, une succession des scènes de son quotidien. Une sorte d'ersatz de journal filmé.

Le trait autobiographique de l'histoire (la cinéphilie d'Eustache se ressent dans celle de Daniel, le gamin du film, ainsi que dans les nombreuses références, par le biais d'affiches par exemple) permet d'en sortir un témoignage sociologique. En effet, le parallèle entre les aventures de Daniel et celles du réalisateur dénote une vision des années 60. Eustache devait travailler durant sa jeunesse à l'usine ; Daniel est forcé de quitter l'école pour être apprenti dans un atelier. Le message sous-jacent à ceci, du point de vue de la génération Y (voire Z pour les plus avancés) : la jeunesse de 2011 se plaint de devoir fréquenter l'école, celle des années 60 râle de ne pouvoir y aller. Déjà, on notera, trente ans plus tard, le côté "je me rebelle dans mon coin contre la société". On peut de ce fait voir un certain militantisme dans le film, une action en faveur d'une éducation généralisée et gratuite. La mère de Daniel, interprétée par Ingrid Caven, lance d'ailleurs lors d'une conversation avec son fils que même si l'enseignement est gratuit, toutes les strates de la société ne peuvent pas la fréquenter, puisqu'il faut acheter les livres, les cahiers, des vêtements... Ce regard porté sur une couche miséreuse de la société est d'autant plus troublant qu'il n'y a aucune marque d'un jugement, aucun regard moralisateur, comme s'il était naturel d'avoir dans la société des inégalités pécuniaires.

"Mes petites amoureuses" est également troublant car le sujet principal est la découverte sexuée. Daniel découvre les premiers émois d'un enfant entrant dans l'adolescence. Ainsi, il va commencer à s'intéresser au corps de l'autre sexe. Le réalisateur donne une vision de la jeunesse des années 60 très frivole. Les demoiselles en devenir semblent plutôt libertines, embrassant les garçons à tout-va, se laissant limite violer par les passagers sans aucune vergogne d'un train. Il n'est pas étonnant alors que cette même génération lance, dans les années qui suivent, le mouvement hippie (largement dominé par une liberté sexuelle exacerbée).

Ici, le jeune pré-adolescent est comme une jachère, un vivier d'hormones qui tendent à la sexualité.

ce film paru en 1974 (écrit une dizaine d'années plus tôt) est un important maillon du cinéma français, une ligne tracée à contre-courant de la Nouvelle Vague. "Mes petites amoureuses" est un touchant témoignage d'un cinéaste méconnu.