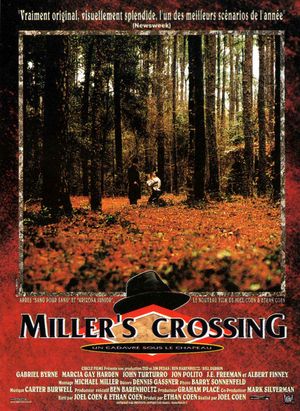

Miller’s Crossing. Un croisement décisif sous les arbres, un rêve silencieux dans lequel un chapeau flotte parmi les feuilles mortes. Une forêt dont les arbres semblent accueillir paisiblement la mise à mort, contemplant de leur haute majesté la violente comédie humaine.

Dans la ville qui ne dit pas son nom, tout est truqué. L’ouverture, clin d’œil évident au Parrain, joue des codes pour installer un univers assumé avec la jubilation des jeunes cinéphiles de talent. On truque les paris truqués, on revendique une éthique du gangstérisme qui n’adviendra jamais. Car dans Miller’s Crossing, le nerf de la guerre, est une autre croix que celle du croisement : le « double cross ». Flics et maire, hommes de mains et petites frappes dansent de concert sur la ritournelle de l’opportunisme.

Dans l’œil du cyclone, Tom Reagan, l’homme qui a juré de dire presque toujours la vérité, et sans le sourire. Parce que le cynisme sied particulièrement à son visage qu’un feutre classieux mange constamment de moitié, parce que tant qu’à être un salaud, autant le faire avec un tant soit peu de panache. Patron, poupée et acolytes vont se casser les dents, les lèvres et les poings sur sa petite gueule d’ange.

De toute façon, le monde est une farce ; une conversation amicale entre flics et truands sur fond de mise à sac commandée d’un tripot, une kyrielle de blagues ritales aussi peu efficaces que le cynisme des bouffeurs de patates ou les courbettes des pédales youpines.

Le monde, c’est un macchabée dans la rue à qui on barbotte sa perruque, un plancher qu’on crible de balles sur un air d’opéra ou les hurlements de femmes obèses face à la violence grotesque de cette vaste cour de récréation.

Tom a tout compris, et puisque la pourriture semble être la monnaie d’échange, à lui de se comporter comme un ver dans le fruit. Aussi vicelard que des crampes d’estomac, il fait son bout de chemin. Ça s’agite, ça cogite, et le rutilant des boiseries polies se macule de sang, de salive, tandis qu’il n’oublie pas lui-même de cracher au bassinet.

“Everybody is so God damn smart”, souffle avec lassitude Eddie le Danois. Cette galerie de personnages, aussi incarnés et caractérisés, empoignant avec une telle jubilation les archétypes, ne pouvaient être que du fait des Coen, secondés par des interprètes de haut rang, un Byrne impavide, un Polito rabelaisien ou un Turturro retors comme jamais.

Acide et glamour, hollywoodien et singulier, codifié et atypique : Miller’s Crossing, ou la quintessence des frères Coen ; un cinéma dont l’érudition est inféodée à un plaisir sans borne, capiteux et long en bouche.