Voyez d'abord Peter Brook, vous savez, Brook, ce grand metteur en scène de théâtre, ayant à son palmarès une série de Shakespeare renommés, des notions théoriques célèbres comme l'espace vide nées de la grande vague Copeau-Brecht-Vilar : un grand nom de la scène du XXe.

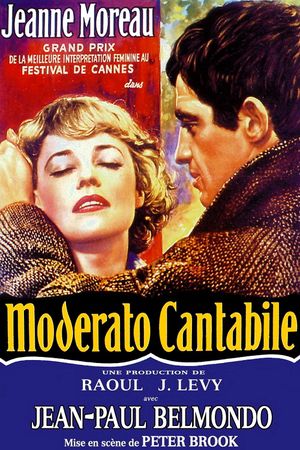

Lancez maintenant Moderato Cantabile, un film adapté de Marguerite Duras, — je vous en déconseille le roman dont je n'ai pas dépassé l'incipit ou l'extrait à étudier, c'est du Nouveau Roman brut et sans pitié —, asseyez-vous, une pointe de caféine dans le sang de cinéphile qui vous a guidé jusqu'ici, accrochez-vous, l'instant va vous sembler long, et plutôt rude.

Le film a peu de prétentions : retranscrire physiquement et spirituellement, si j'ose l'adverbe, un ennui profond dont il est question dans cette histoire de bourgeoisie étouffante, même si en vrai l'affaire est plus complexe, demandez à un prof de français lambda, globalement patient, féminin et quinquagénaire. En vérité, il y parvient : il n'y a rien à déduire, rien à penser, juste suivre ce récit pathétique de la femme écrasée par sa condition, la proto-révolte d'un gosse adorablement inutile, dans le noir et blanc auteuriste que Brook n'a d'autre choix que de nous imposer. Pourtant, je ne mentirai pas en disant que j'aime les films théâtralisés, mais à la manière d'un Francis Huster qui filme un Belmondo retraité, ce metteur en scène d'un pourtant remarquable Hamlet joue sur l'image d'un Bébel pré-godardique (joyeux barbarisme) et surfe maladroitement sur le bord de la Nouvelle Vague — À bout de souffle sort la même année — qui n'est pas faite pour lui.

Filmer des arbres au troisième quart de son film et tenter la première scène métaphysique d'un film qui flirte avec une pensée philosophique de comptoir que je ne saurais nommer d'un autre terme (car oui, ennui et fatalité amoureuse = souffrance, le saviez-vous ?) n'est en effet pas une bonne idée. Un diablus ex machina conceptuel pour expliquer le départ de Chauvinelmondo, des gros plans longs et la figure figée d'une Jeannette Moreau dont le nom m'inspire vigoureusement quelque calembour oppressant déjà prostrée dans ce rôle chez Louis Malle depuis trois ans, des répliques au compte-goutte pour tester la patience du spectateur, un hurlement cathartique de son ridicule, une overdose de mou, de noir et blanc fondu comme de guimauve salée, et Dieu que c'est bon quand le mot Fin apparaît enfin à l'écran sans que le film n'ait rien pu proposer de bon pour se sauver la face et pour nous laisser le haïr enfin.

Il l'a bien cherché.