L'amour n'a rien à voir là-dedans

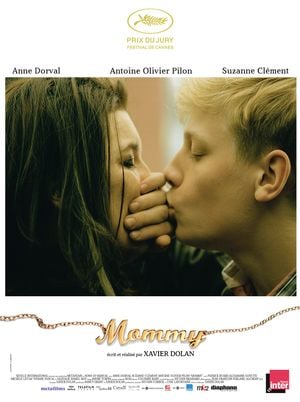

Depuis quelques semaines, l’hystérie Dolan avait envahi l’espace public français. Invité de toutes les chaînes et interviewé par tous les hebdos/mensuels de la presse nationale, auréolé par le prix du Jury à Cannes et gratifié par des critiques unanimes, Mommy avait de quoi provoquer mesure et scepticisme. Un temps, on y a pensé. Furtivement. Puis on a rejoint la masse. Amoureusement.

Rares sont ces films qui vous prennent à la gorge, vous marquent et vous bouleversent. Rares sont les films inoubliables. Mommy le sera-t-il ? Il est trop tôt pour le déterminer, évidemment. Dans dix ans, trente ans, dans un siècle, nous le saurons. Peut-être. Ce qu’il est incontestable d’affirmer, à l’heure actuelle, c’est que Mommy est un grand film.

Ce qui frappe – avant toute chose – c’est la facilité déconcertante avec laquelle Dolan maîtrise le format qu’il utilise : le 1:1. Le même rapport de largeur que de longueur. Le pari paraît risqué, surtout par rapport au trop-plein de vitalité que le sujet (le handicap) est censé apporter. Finalement, le réalisateur filme ses scènes avec une telle générosité et une telle attention que l’on finit par s’attacher au format. Mieux, on l’oublie : épousant parfaitement les corps et les cœurs de ses acteurs, il ne devient peu à peu qu’un gimmick supplémentaire de mise en scène. Le choix du format n’a pas non plus était fait au hasard, c’est certain : il donne aussi une sensation d’étroitesse, comme si les personnages étaient enfermés dans des cases trop oppressantes pour eux ; comme si ils ne pouvaient se rapprocher sans s’enlacer ou se battre. L’on est alors émerveillé quand, tout d’un coup, Steve nous regarde et pousse les rebords du cadre pour les étirer jusqu’au 16:9. Moment de flottement. Puis le personnage se libère, s’affranchit des contraintes qui pesaient sur lui jusqu’alors et laisse enfin éclater tout ce qu’il contenait ; comme un déchaînement d’amour et de haine entrelacés et confondus, passionnel et éblouissant de naïveté.

L’acteur Antoine-Olivier Pilon y est bien pour quelque chose. Tout comme Anne Dorval et Suzanne Clément – formidables dans leurs rôles -, il est le vecteur d’une empathie schizophrène vis à vis du spectateur : on le haït d’abord, on l’aime ensuite ; enfin, on se résigne à toute émotion arrêtée car on sait qu’elle est basculera tôt ou tard. Ces personnages-là marquent mais témoignent également d’une proximité sans équivoque avec leur réalisateur, qui parvient à les faire basculer du rire aux larmes en un brutal instant, sans aucune transition mais avec la seule force de leur jeu et de sa mise en scène, épatante de maîtrise et de maturité. Reste alors la simplicité d’une histoire touchante, entre tendresse et hystérie, comme en témoigne cette courte séquence rythmée où le personnage principale danse sur son skate.

Certaines scènes sont des pépites : celle que l’on vient de citer ou une autre particulièrement drôle de fou-rire entre « Die » et Kyla. C’est justement dans ces moments que le maestro-réalisateur exécute ses envolées tragico-lyriques, toutes en musiques, en musicalités et en jouant sur les sonorités ou sur la mise au point de manière à la fois virtuose et astucieuse. Dolan se permet même de jouer avec les clichés ou les codes cinématographiques, comme lorsqu’il renverse totalement la fonction « basique » de la classique scène de karaoké, pour en faire un passage extrêmement émouvant, iconoclaste et nuancé, sans jamais verser dans le pathos ou le tire-larmes primaire. À l’image de cette conclusion déchirante mais logique, pas si complaisante que ça puisque la facilité aurait justement été la fin tragique ou le suicide, une séquence totalement imaginée par Diane (vous voyez forcément laquelle si vous êtes allé le voir) est merveilleuse et pose la question de la limite des illusions qu’elle se fait. Finalement, même s’il propose une intention optimiste qu’il fait du bien de contempler, la réplique d’un personnage anodin au début du film annonce la couleur et la fatalité de Mommy, contre laquelle les trois personnages vont inlassablement tenter de se battre : « L’amour n’a rien à voir là-dedans. »

Au contraire, pour Dolan comme pour son public, l’amour a tout à voir ici. Et si, comme l’avait affirmé Hugo, « la mélancolie est le bonheur d’être triste », alors Mommy est – osons – le film le plus mélancolique de l’année.