Le jour où le cynisme fait recette

Je n'ai jamais vraiment compris... d'où vient ce froid.

Plus on monte vers le Nord, plus le cinéma se fige.

A cela s'ajoute le cynisme très contemporain de ce court-métrage d'un suédois qui s'appelle Andersson. Tout le monde s'appelle Andersson ou Larsen. C'est comme un chinois qui s'appelle Chang ou un français qui s'appelle Martin. Il y a des variantes. Parfois un suédois s'appelle Larsson. Ce qui met un peu de fantaisie.

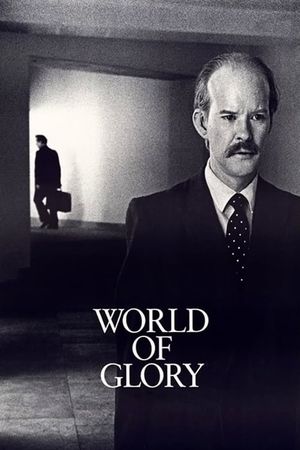

Le film raconte un peu cela, un peu l'invisible et l'anonymat. Il raconte un peu l'indifférenciation, la désincarnation.

Ce cynisme contemporain se situe à l'aube de la folie collective - une folie de convergence et un cynisme de sauvegarde. Mais cette protection n'est qu'illusion, une vague décompensation de l'horreur tout au plus. Comme ses êtres atteints de syndromes post-traumatiques qui se terrent dans le silence avant l'hallucination, avant de revivre le même cauchemar.

De désillusion en désillusion,

l'humanité se retranche à elle-même. Dans son chiffre et dans son émotion. Et c'est dans la plus grande exaltation de l'individualisme que se crée le monde le plus uniforme, le plus invisible et le plus insaisissable jamais construit par l'Homme (en costard et attaché-caisse, bien sûr).

Ce qui est remarquable ici, c'est que ce cynisme fonctionne car

il est explicite et Anderson le porte à la lisière de la folie.

En temps "normal", actuellement, il est utilisé pour se désengager, pour paraître désabusé ou pour appâter la galerie sous les traits de comiques en vogue.

Je crois qu'il faut bouger pour se réchauffer ! Il est un feu que j'aime dans le moindre de ses brandons.

Attention tout de même à la gesticulation

et bon courage à toi !

***

Un camarade m'envoie ceci en message à propos de ce court-métrage :

"Si Roy Anderson dépeint la cruauté et l’absurdité de la vie d'une manière outrancière, c'est justement pour nous permettre de nous libérer de nos illusions les plus aveuglantes, de nous détacher de nos attachements les plus puérils et de nos passions les plus abrutissantes. En nous montrant la vacuité de nos frustrations et de nos maux d’âmes, le ridicule de nos petites agitations et la vanité de nos grandes aspirations, Roy Anderson nous allège du poids parfois écrasant de l'existence, qui, bien plus qu'une tragédie, se révèle alors comme une comédie – certes noire – une vaste blague, pas toujours du meilleur goût, mais néanmoins désopilante.

Ainsi Roy Anderson nous montre le chemin de la thérapie la plus salutaire qui soit : la dérision. Et quelle meilleur manière de "lâcher prise"que d'apprendre a ne plus prendre au sérieux, ni soi-même, ni ses souffrances, ni ses angoisses ?"

Mon camarade me signale ensuite qu'il a remplacé Schopenhauer ("Schopi" pour les intimes) par Roy Andersson, dans cet écrit de Céline Belloq.

...

Etonnant, non ?