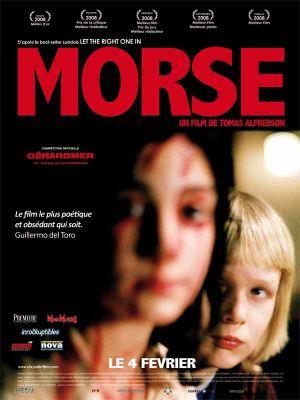

Revisiter le mythe du vampire sans la romance et la sensualité qui lui sont traditionnellement attribuées, voici le défi de Morse (Laisser entrer la bonne personne dans sa langue suédoise plus à propos). Pour se faire, il use de plusieurs stratagèmes qui viennent au final livrer un film profondément poétique où la lumière vient percer le voile ténébreux du récit.

Oskar vit dans une banlieue pauvre de Stockholm. Chétif, cheveux longs et voix fluette, c’est le souffre douleur de quelques tyrans de la cour de récré. Il rêve déjà de vengeance, désireux de faire couler le sang pour retrouver sa liberté. Autour de lui, des adultes aux épaules basses, chômeurs, drainés par un système qui ne leur laisse que le bistrot du coin comme occupation. Les couleurs elles aussi sont pâles, exsangues, ne livrant que des gradations de noirs nocturnes et de blancs neigeux. Puis arrive Eli, vampire coincé dans un corps préadolescent, accompagné d’un vieil homme chargé de la nourrir en vidant de malencontreuses victimes. Eli est à l’instar de Oskar, androgyne, asexué (littéralement). Les deux individus se rencontrent et se lient dans un amour chaste, universel, loin des liaisons charnelles.

Tous les personnages dépeints dans le film sont vampirisés par leur environnement, lui-même vidé de sa substantifique vie. Et pour survivre à cette anémie du tout, la malédiction de Eli est au final la seule solution viable. Oskar voulait faire couler du sang? Eli en a besoin. L’ambiance mortifère de la banlieue doit être fuie, et l’est dans un final qui sonne comme un retour à la vie, alors que le printemps arrive et que Oskar émerge du liquide amniotique couvert d’hémoglobine.