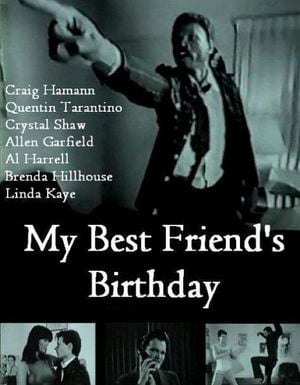

En 1987, le nom de Quentin Tarantino n’évoquait pas encore cet enfant gâté du cinéma qu’il était appelé à devenir dans les années 1990. Il n’était encore qu’un jeune inconnu de 24 ans, qui occupait un poste dans un vidéoclub, avec son copain Roger Avary. Mais déjà, le jeune cinéphile patenté rêvait dans son coin de devenir un cinéaste reconnu.

Ses premiers pas derrière (et devant, puisqu’il y joue un rôle) la caméra l’emmène à poser les bases d’un cinéma qui correspond à ce qui deviendra la ‘’patte Tarantino’’ : verbeux, absurde et décalé. Fort d’une ambiance qui fleure bon le bis des années 1970, avec sa violence over-the-top, jamais dénuée d’humour, au travers de dialogues interminables sur le cinéma et le rock n’ roll.

Tout ce qui ‘’fera’’ le cinéma de Tarantino est en effet présent dans ce ‘’My Best Friend’s Birthday’’, le meilleur comme le pire. Le meilleur, c’est à dire cette capacité, ce talent même, qu’à Tarantino à réinventer toutes ses influences, pour les resservir à son audience. Comme un vulgarisateur virtuose de la pop culture. Cinéaste du métamodernisme par excellence, ses œuvres ne parlent que de cinéma, et c’est sans doute aussi ce dont il parle le mieux.

Références au cours de discussions, affiches sur les murs, reprises de plans iconiques, majoritairement des œuvres de la Nouvelle Vague française (son inspiration principale), mais aussi à l’Histoire d’Hollywood. Comme cette scène renvoyant directement à ‘’The Great Train Robbery’’d’Edwin S. Porter en 1903. Premier film de ‘’fiction’’ à proposer un récit construit. Sorte de cinéma proto-moderne, puisqu’il ne sera codifié qu’en 1915 avec ‘’The Birth of a Nation’’ de D.W. Griffith.

Tel un acte annonciateur, puisque ‘’My Best Friend’s Birthday’’ annonce les débuts prometteurs de l’un de nos cinéastes contemporains des plus passionnants, il y a aussi un mais. Car s’y trouve le pire de ce qu’est capable Tarantino. C’est à dire cette fascination qu’il peut nourrir pour lui-même et son travail. Sans doute n’est-ce là que l’attitude d’un Nerd qui aime tellement le septième art, que d’en faire partie il s’observe en tant que cinéaste, avant de se considérer comme personne. N’empêche que c’est le point le plus agaçant chez Tarantino.

Le danger des séquences verbeuses, qui parfois tournent à vide, est ici réduit par la courte durée du métrage qui évite l’ennuie. Pointent néanmoins les dialogues interminables, qui boursoufles à l’occasion son cinéma extrêmement référentiel, par d’autres références alourdissantes, au point de friser l’overdose (Comme dans ‘’Death Proof’’).

Cependant, Tarantino n’a aucunement la prétention d’un certain élitisme, puisque comme il le dit lui-même, il fait ses films pour lui, avant tout. Et ce qu’il nous montre dans ses œuvres, c’est ce qu’il aime. C’est du partage, une soif de curiosité qu’il met à contribution du plus grand nombre, à travers des productions qui en appellent à un imaginaire collectif, poussant à découvrir par soi-même les multiples œuvres et cinéastes cités.

En 1987, le nom de Quentin Tarantino n’évoquait pas encore cet enfant gâté du cinéma qu’il était appelé à devenir. C’était encore un petit gars qui œuvrait dans les circuits indépendants, par une voix alternative à Hollywood, laissée ouverte par Jim Jarmusch, qui redonna dans les années 1980 un second souffle, bien plus confidentiel, sur les ternes braises du Nouvel Hollywood.

À la différence des cinéastes du Nouvel Hollywood, ceux qui débarquent dans l’industrie à la fin des années 1980 et au début des années 1990, ont de nouvelles références, celles des années 1970. Et c’est ce cinéma dans lequel va baigner toute l’œuvre de Quentin Tarantino, mais aussi de Robert Rodriguez, et plus timidement Roger Avary. Des passionnés, qui toute leur carrière durant, ne cessent de nous parler de leur passion, en nous en font profiter par l’entremise de productions inégales, mais toujours généreuses et terriblement plaisantes à retrouver.

-Stork._