Dans l’histoire flamboyante de la comédie musicale, My Fair Lady doit être resitué dans son contexte : au début des années 60, le genre s’essouffle clairement, dix ans après les sommets Chantons sous la pluie ou Tous en scène. Le désir de Jack Warner de refaire un gigantesque film de studio se fait dans le sillage de l’apocalypse Cléopâtre l’année précédente, et l’on joue désormais gros pour sortir les américains de leur salon où trône une télévision qui vide les salles.

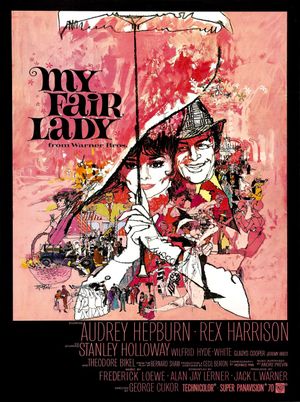

Le producteur ne lésinera donc pas sur les moyens pour l’adaptation de cette comédie musicale, elle-même reprise d’une pièce de théâtre intitulée à juste titre Pygmalion : trois heures de grand spectacle, une débauche de costumes, de décors reconstituant l’Angleterre victorienne en studios, et une sélection de stars comme Audrey Hepburn et Rex Harrison.

My Fair Lady est ainsi un exemple, au crépuscule de cette ère, de ce qu’est l’âge d’or des superproductions, et réussit à peu près sur tous les fronts. Car le plaisir du spectateur ne provient pas seulement de l’illusion que parvient à créer le cinéma : on peut ressentir un véritable enthousiasme face au travail visible à l’écran, que ce soit dans cette reconstruction de Covent Garden, d’une rue londonienne en travaux sur laquelle une foule entière danse, ou encore de ce champ de course où la haute société s’expose dans des costumes aux chapeaux affolants, mêlant le raffinement victorien aux audaces créatives des sixties.

Cette admiration est d’autant plus authentique que le récit ne s’attache pas à faire du spectacle son propos, comme c’est si souvent le cas dans la comédie musicale. L’histoire du pygmalion se déplace ici sur la transformation d’une femme du peuple en princesse, par un linguiste qui va entreprendre de travailler son accent et sa diction. Tout ce que les britanniques ont de plus délicieux alimente ainsi l’intrigue, et permet aux deux comédiens de briller : Rex Harrisson, en professeur distingué et misogyne avant l’inéluctable capitulation, et Audrey Hepburn, qui prend un malin plaisir à jouer la grossièreté populaire avant de faire chavirer toute l’élite de la capitale. La subtilité du traitement de la langue permet ainsi une véritable originalité dans les chansons, variations sur des exercices d’élocution, sans qu’on sacrifie à des séquences plus classiques – et merveilleuses – mobilisant des foules entières.

C’est probablement cette diversité qui fait la force d’un film dont les trois heures s’enchaînent sans temps mort : sur une trame qui a tout du conte de fée, l’écriture ménage des séquences d’une lucidité mordante, que ce soit en termes de satire sociale sur le gouffre séparant les élites de la rue, ou dans l’auscultation d’un couple qui se forge dans une dynamique très proche du screwball. L’éveil à l’amour pour la jeune femme avant son émancipation, la résistance très savoureuse du vieux beau jouant de tous les poncifs avec son hymne « Why can’t a woman be more like a man ? » permettent un conflit amoureux et une guerre des sexes qui surpassent largement les romances habituelles du genre.

Les temps sont sur le point de changer, et Cukor réalise là son dernier grand film : un point d’orgue rendant parfaitement justice à une certaine idée du cinéma, qui mobilisa tous les grands talents de l’usine à rêves.