À 23 ans, Nadia est une nageuse de l’équipe olympique canadienne lors des Jeux de Tokyo (2020). Au cours d’une conversation animée avec ses coéquipier.e.s, la jeune femme déclare avec impétuosité que la natation est un sport profondément individualiste pratiqué par des athlètes par essence égoïstes. À travers cette vision amère, un relais ne se réduit finalement qu’à la rencontre narcissique de quatre individualités cherchant, même dans l’encouragement de l’autre, leur propre consécration. Suivant formellement cette logique, Nadia, Butterfly bouleverse entièrement les représentations de la compétition sportive dans les œuvres cinématographiques sur le sport. La caméra de Pascal Plante s’oppose à figurer le concours olympique comme une messe sportive partagée entre l’athlète et le public. Ici, la course est une expérience profondément solitaire qui n’existe que par et pour Nadia. Le cinéaste québécois filme au plus près du corps de la nageuse en accompagnant son effort – notamment en privilégiant le plan-séquence autour ou dans le bassin.

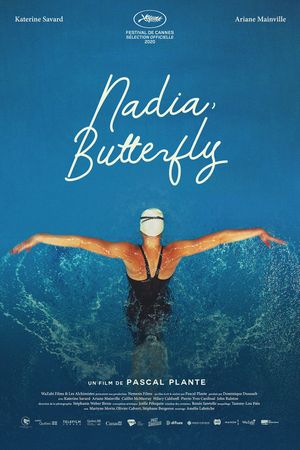

Le titre Nadia, Butterfly se lit comme une injonction où les deux mots, le prénom et la discipline, ne peuvent exister l’un sans l’autre. Nadia (Katerine Savard) est, pour elle comme pour les autres, uniquement une nageuse de papillon. Le long-métrage questionne cette impossibilité d’appréhender le monde autrement qu’à travers les lunettes de natation. Alors qu’elle s’apprête à prendre une retraite prématurée après cette ultime course olympique, Nadia doit réinventer à la fois sa vie et son identité. Souhaitant entreprendre des études de médecine, la nageuse juge durement l’ambivalence de la place du sport dans sa vie, à la fois moteur et frein de ses envies et de ses désirs. Tandis qu’une kinésithérapeute lui avoue qu’elle n’a jamais connu une personne si jeune ayant autant voyagé, la jeune femme lui rétorque qu’elle ne connaît malheureusement de ces destinations que les piscines. Le scénario de Pascal Plante cultive une commode binarité en opposant à l’ascétique protagoniste le personnage jovial de Marie-Pierre (Ariane Mainville), acolyte décomplexée fendant la carapace construite par Nadia.

Accompagnée de cette dernière, Nadia flâne et se confronte à la ville de Tokyo. Néanmoins, il s’agit d’une ville factice où la présence olympique est omniprésente. De bar en soirée, les sportif.ve.s forment un microcosme impénétrable où seules varient les nationalités et les disciplines. Pascal Plante révèle une autre réalité, apportant excès et débauche, loin des images policées captées par les caméras officielles du comité olympique. Dans cette deuxième partie plus convenue autant dans le fond que la forme, Nadia, Butterfly se manifeste pleinement comme un récit d’émancipation pour cette jeune femme brisant le carcan de la contraignante pratique sportive à haut niveau. Face à cette effervescence ostentatoire, le cheminement de Nadia se construit in fine dans ses propres silences et dans une attention accrue à la banalité de la vie (comme ces bruits enregistrés de talons sur le béton tokyoïte). Parfois anecdotique, Nadia, Butterfly se distingue parmi les nombreux portraits de sportifs, fictifs ou non, en plaidant pour l’athlète qui a le courage de renoncer.