Il faut entrer dans Neruda comme on le ferait en poésie : par immersion. Larrain, dont le précédent et éprouvant El Club nos avait habitué à une œuvre difficile d’accès, résiste toujours à la tentation du classicisme, en dépit d’un sujet en or : Neruda, pilier de la poésie Chilienne, aux prises avec les dérives fascisantes de son pays durant les années 40.

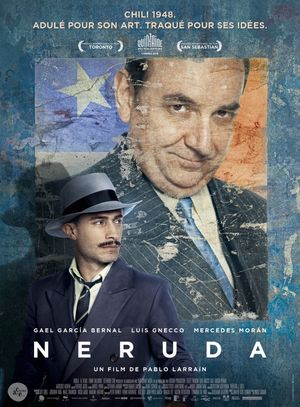

C’est la distance qui l’emporte : celle d’un ton, d’abord, qui vise à décaper le mythe et montrer le monstre sacré, comme un homme, grâce à l’impérial sens de l’équilibre, entre grandeur et autodérision, porté par Luis Gnecco : gras, lubrique, obsédé par la mise en scène de sa propre légende, indexant toute ses décisions sur l’impact qu’elles auront auprès du peuple, considéré avant tout comme un public.

Celle de la narration, ensuite : par une voix off persistante, appartenant à la Némésis du héros, un flic lancé à sa poursuite (Garcia Bernal, minéral et fascinant), souvent superposée aux dialogues du récit, rappelant le procédé devenu la marque de fabrique de Malick dans ses derniers films.

Par la mise en scène, enfin : le traitement de la photo, violemment filtrée (des bleus et violets en mode Instagram), abusant du lens flare, et, dans un premier temps, des travellings circulaires, clame avec force la facticité de toute cette entreprise, renforcée par les scènes de trajets projetées sur des écrans, comme au temps des origines du cinéma. S’ajoute à cela une technique de montage saugrenue, consistant à conduire un même dialogue sur plusieurs lieux différents : si, dans les discussions politiques du départ, on peut y comprendre l’impuissance de Neruda, quelque soit l’endroit où il est où l’interlocuteur qu’il apostrophe, le procédé vire un peu à la formule vaine par la suite.

Le récit est long, syncopé, par instants difficile à suivre, en dépit de l’évidente fluidité des images sur cette traque qui quitte Santiago pour la Cordillère des Andes. Larrain ne cherche pas à séduire, et le décrochage menace avant que ne se mette un place la superbe dernière demi-heure, dont l’objectif est clairement de déchirer le voile des apparences : la photo s’épure vers une neige éblouissante, les personnages se raréfient et les personnages mettent enfin carte sur table.

Alors qu’on abordait jusqu’alors la question de l’écriture sous un angle presque parodique, Neruda récitant toujours le même poème, semblable à ces chanteurs has been ne devant leur gloire qu’à un seul tube, le thème de la fiction dévore progressivement les protagonistes, et la mise en abyme envahit le récit en quittant sa dimension symbolique. Un procédé que connaissent bien les auteurs latino-américains, de Borges à Cortazar, pour ne citer que les plus reconnus. En reconnaissant le statut d’êtres de papier au détenteur de la voix off, Larrain opère bien plus qu’une simple pirouette narrative : il interroge la figure du créateur, qui ne vit que par le regard des lecteurs, et ici d’un personnage obsédé par lui, l’accompagnant où qu’il aille. De démiurge, l’auteur devient lui-même dépendant de ressorts sur lesquels il est pourtant censé rester lucide.

Cette humanité fragile qui le saisit, au même moment où son double maléfique fait fondre dans la neige son identité fictive, ce face à face visant à donner un nom à son personnage, définit le véritable sujet de Neruda. En dépit des soubresauts politiques, de l’écart entre le poète esthète et ses appétits prosaïques, de l’Histoire et du destin, c’est bien du vertige profond de la création qu’il est question.