Il fait nuit à L.A. Même le jour. L'ouverture pose le contexte (premièrement, plans fixes successifs sur les quartiers de la ville) en même temps que le texte (regards brillants de Lou sur les voitures et les banques) et embrasse du regard toute son ambition ultérieure : transposer une gigantesque satire des médias de masse américains dans une imagerie bluffante, brillante et démente.

C'est donc au travers des yeux acidulés de Jake Gyllenhaal que le récit suivra son cours. Immédiatement happé par l'objectif d'atteindre ce symbole ultime de réussite sociale qu'est le luxe, son personnage doit se vendre auprès de potentiels employeurs : l'employé est ainsi devenu, au même titre que tout autre objet du système, un produit de consommation, ses exigences et ses sacrifices avec lui. Lou a tout du chômeur typique américain : sans diplôme, cherchant à tout prix un emploi, la rhétorique implacable en plus. Sa gueule hébétée accompagne cette stupéfiante plongée dans les coulisses de l'infotainment (traduisez mélange d'info et de divertissement, deux termes en principe antagonistes...) et ses dizaines de "chercheurs de scoops", le terme "journaliste" n'étant jamais mentionné...

Ce monde-là - sorte d'ultra-libéralisme - a ses vices et ils sont bien visibles : télé poubelle, négociation des prix constante, plagiat insoluble. Mais au-delà de cela, le film en dit long sur sur notre rapport à l'information, en particulier à sa hiérarchisation : une réplique d'un personnage nous apprend ainsi que sur un journal local de 30 minutes, une majorité sont données à des images fortes, et 22 secondes en moyenne sont consacrés aux enjeux majeurs de société, à savoir économie, politique, immigration ; soit l'exact objet de l'inculture générale dans laquelle baigne une part exponentielle de la population. La mise en scène, le divertissement et le théâtral, l'ont emporté sur l'information, la connaissance et le savoir. D'où cette quette sans fin du sensationnel et du trash, dont les médias ont besoin pour créer ou renforcer un sentiment d'insécurité qui sera toujours plus bénéfique à leur audimat. Aussi (et cette fois c'est un journaliste qui pose la question) y'a-t-il nécessairement besoin d'aller plus loin pour comprendre la montée croissante des extrémistes en tout genre ?

En cela, le film se pose plus comme un constat que comme une anticipation mais à la vérité, qui aurait-il pu prédire une telle dérive ? Surtout, quels en sont les facteurs ? Le film n'a pas ces réponses-là et nous non plus ; toute son aspiration consiste en fait à poser simplement une réalité sur la table et à l’étayer ici ou là de fulgurances (notamment une scène de cambriolage et une scène de course-poursuite, spectaculaires) pour amener le spectateur à cette question : où cela s'arrêtera-t-il ? On pensait, par la force des choses, que si la dérive semblait clairement incontrôlable (les relations amoureuses se discutent et se marchandent, la vie d'un mexicain compte moins que celle d'un blanc dans un quartier aisé...), elle finirait bien par trouver un point de chute. Night Call, beaucoup plus cynique que ne le laisse penser son humour glacial, nous répond - au vu de son étonnant acte final - que non.

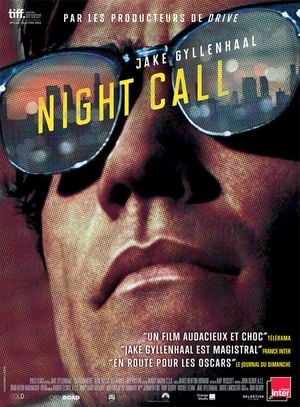

Transcendé, électrique et terrifiant, Jake Gyllenhaal y est magistral, et son nom figurera probablement dans les nommés pour l'Oscar du meilleur acteur cette année. Ses attitudes et son expression, acidulée, à la fois invraisemblable et parfaitement cohérente avec le monde dans lequel il vit, procure la même sensation que ce dont il est à la recherche : la peur. C'est dans Night Call, film à la véhémence au moins aussi forte que ses fameuses images, représentation acerbe d'un rêve américain dégénéré, pervers et épuré de sentiment, qu'il trouve sans conteste la consécration de sa carrière.

Cet utilisateur l'a également mis dans ses coups de cœur et l'a ajouté à sa liste Top 10 Films