Bien sûr, le titre de ce modeste papier est d'abord un hommage indirect à Isao Takahata, un des maître de l'animation japonaise, disparu il y a quelques jours et qui laisse orphelins tous les amoureux des studio Ghibli ou de la Princesse Kaguya.

Mais pour revenir à Nobody Knows, ce titre me semblait particulièrement approprié pour résumer le destin de ces quatre gosses livrés à eux-mêmes pendant plusieurs mois dans un petit appartement de Tokyo.

D'abord pour évoquer le tombeau psychologique dans lequel se retrouvent enfermés les enfants. Cette incroyable histoire de survie, nous fait dire, au fur et à mesure que le film se déroule, que la réalité est parfois plus incroyable que n'importe quelle fiction. Car qui pourrait imaginer qu'un abandon de quatre gamins, par ailleurs libres de tout mouvement, dans une capitale de plusieurs millions d'habitants et dans une société moderne et riche du XXIème siècle puisse passer ainsi inaperçu et durer aussi longtemps. Le film est pourtant inspiré d'un véritable fait divers. Un scénario d'autant plus crève-cœur qu'il met en scène la capitulation de ce qui représente normalement l'ultime rempart à la détresse d'un enfant : l'amour maternel. Les quatre gosses se refusent à cette idée aussi longtemps que possible. Et pour surseoir à cet amour qui s'est fait la malle, pour continuer à faire briller l'espoir d'un retour, ils vont continuer, inlassablement, à répéter les consignes et petites habitudes apprises avec leur mère avant son départ. Des petits gestes du quotidien, cent fois répétés, comme des bouées dans un océan de tristesse : dessiner, s'occuper du linge, manger à heure fixe, faire les courses tout en économisant les quelques billets laissés par la mère. Le personnage d'Akira, le plus âgé des quatre, auquel incombe la tâche, du haut de ses onze ans, de gérer l'intendance de la petite maisonnée : faire les courses, les comptes et les repas est particulièrement réussi. Véritable petite fourmi courageuse dans la première partie de l'histoire, confrontant sa volonté de survie à la lâcheté des ex-amants/clients/compagnons de sa mère, il continue à entretenir l'amour de ses frères et sœurs pour leur maman-fantôme (usant de faux de courriers, emmenant sa petite sœur à la gare au cas où...) alors que lui-même a pris conscience depuis longtemps qu'un retour maternel était définitivement exclus. Pendant des mois, ils s'astreignent à rester sagement enfermés jusqu'à ce que la lumière d'un printemps rejaillisse et qu'ils s'autorisent, dans une scène magnifique, à sortir enfin tous les quatre de leur tombeau annoncé.

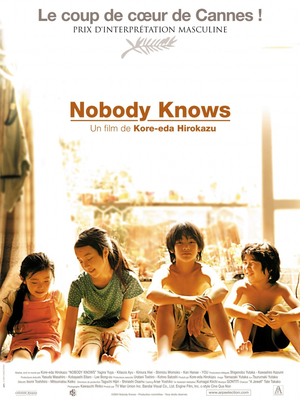

Ensuite pour la question de la lumière. Cette lumière envahissante, rayonnante, presque irréelle qui domine l'affiche et pour cause puisqu'elle renvoie aux passages les plus magiques de ce très beau film. Les moments où la lumière s'incruste dans l'appartement, mettant en évidence les signes subtils de la dégradation des conditions de vie des enfants. Et bien sûr ces instants où ils s'échappent, profitant enfin des journées ensoleillées pour jouer avec tout ce qui leur tombe sous la main.

Mais il y a aussi, le regard d'Akira sur les lumières de la ville. Celles des avions qui décollent chaque nuit - un de ceux qui ont emporté sa mère - celles des arcades et des jeux vidéos qui symbolisent l'univers virtuel, alternative possible à une réalité étouffante et enfin cette ampoule qui finit par ne plus vouloir s'allumer et qui annonce le début de la fin.

La mise en scène, toute en petites touches désynchronisées, construite sur de micro-ellipses temporelles, la façon particulièrement juste dont le réalisateur réussit à filmer les enfants, chacun avec leur personnalité propre

et la pudeur avec laquelle il amène la fin de cette adorable luciole qu'est la petite Yuki ne peuvent laisser quiconque indifférent.

Un film d'une lumineuse tristesse.

Personnages/interprétation : 8/10

Scénario/histoire : 8/10

Réalisation/mise en scène : 9/10

8.5/10

<3