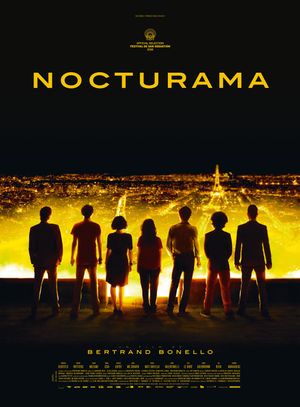

Entre les rames, quelque chose se trame. La marche semble aléatoire, la démarche beaucoup moins : en silence, des jeunes s’infiltrent dans le métro parisien, déambulent le visage grave et décidé, communiquant par photos, technique inspirée de la série The Wire. Câbles, rames et cellulaires, la magistrale entrée en matière de Nocturama, tendue et sur le fil du rasoir, amène une inattendue filiation avec le dernier Michael Mann, Blackhat, autre grand film de réseau. Le spectateur est amené, par fragments, à reconstituer le puzzle, à redessiner la carte des trajectoires et à relier, de pointillés en pointillés, ces êtres mutiques à leur action, à savoir une attaque ciblée et coordonnée de plusieurs lieux de la capitale (une banque, un ministère, la statue de Jeanne d’Arc).

Avec eux, Nocturama se lance frénétiquement dans une course-poursuite avec le réel : à la fois en avance - le projet, cher à Bertrand Bonello, ayant vu le jour lors de la préparation de l’Apollonide - mais également en retard, tant le film est parcouru, bien malgré lui, du douloureux écho de la réalité. Et c’est dans ce rapport entre hyperréalisme et droit (et devoir) du cinéma à la réinvention que se cachent la complexité de Nocturama, mais aussi son relatif échec à réinjecter du fantasme, à filmer le terrorisme autrement, à se libérer complètement des souvenirs récents pour emmener l’imaginaire collectif ailleurs. Un respect qui contamine jusqu’aux personnages, à la jeunesse pas vraiment ardente et dont l’esprit de sérieux fige les mouvements dans une posture d’automation, assez éloignée du débordement jouissif et révolté qu’on était en droit d’espérer d’un tel programme : l’explosion tant attendue peine alors à embraser l’écran. Témoin en différé de son action, les yeux écarquillés de fascination, un des jeunes qui regarde l’écran diffusant en boucle l’attentat admet que c’est drôle de le « voir en vrai » : victoire de la télé, défaite du cinéma. Ni vraiment documentaire, ni follement fictionnel, Nocturama subit sa parenté avec le réel comme une triste fatalité : qu’il s’agisse de citer le premier ministre actuel ou d’imiter les directs en continu des chaînes d’information, rien de nouveau sous le ciel de la terreur. Le terrible final se charge d’achever tout espoir, laissant une boule dans la poitrine et un très mauvais goût dans la bouche.

C’est que le film avait su - au moment même où ses personnages se trouvaient enfermer dans leur planque, un grand magasin conceptuel imaginé par Bonello dans la défunte Samaritaine - créer des échappées bienvenues qui sonnaient comme une promesse de libération. Dans un huit clos à la Romero, les sentiments et la jeunesse refont lentement surface, le film perd son programme, les acteurs errent et se relâchent. Un Hamza Meziani transfiguré et comme rescapé de Saint-Laurent descend les escaliers dans une tragique réinterprétation du morceau My Way : la magie de Bonello opère à nouveau et on constate avec lui à quel point le cinéma peut tout transcender et tout réinventer. A la lumière de cette formidable scène, la soumission au réel de l’épilogue apparaît d’autant plus incompréhensible et laisse pantois, les yeux dans le vague, assommé par la violence de l’ensemble, réplique fidèle il est vrai des sentiments à la mode ces derniers temps.